Cuenta Nuria Espert que una noche su padre llegó a su casa con un libro forrado con papel. Como tenía que devolverlo al otro día, tomó unas hojas y copió a mano cada uno de los poemas. Esos poemas que copiaba eran para ella y aquel libro era el Romancero gitano. Nuria lo cuenta prodigiosa en el escenario imitando la timidez de Lorca y haciendo que tiemble quien la escucha apenas un instante antes de que lleguen desde su boca tibia, la luna, la fragua y el polisón de nardos. Aquellos poemas que tutelaron su niñez, son amparo en la función de cada noche. La literatura salva. Vaya si salva. Algunos años después de aquella infancia catalana, en Hanmer, un pueblo en la frontera entre Inglaterra y Gales, otra nena, Lorna Sage, (se llamaba Stockton, y el Lorna se lo debía a Lorna Doone, el romance de R. D. Blackmore) vivía en un lugar sucio y gótico que nadie limpiaba, leía los libros de un abuelo vicario –“Diablo viejo”, según su abuela por sus escándalos sexuales– y escuchaba historias de mujeres que esa abuela le contaba. Aquellas vidas narradas eran el mundo que los prejuicios cercanos velaban. La salvación. Otra vez la salvación. La nena de Hanmer no eligió lorquiana el escenario, prefirió el latín y con él, las palabras como refugio y la literatura como compañera. Juntas la convirtieron en una crítica literaria que eligió, temprana rebelión sin doble, el universo de las escritoras, en una académica de aulas ambiciosas en East Anglia y en la autora de –a estas horas ya casi un clásico– Bad Blood, una historia de infancia propia donde la ficción se encuentra con la memoria. Con una saciedad y una sencillez tan genuinas y necesarias que tienen algo de omisión satisfactoria, de sabia y prolongada resistencia genial. Bad Blood ganó el Whitbread Book Biography siete días antes de la muerte de Lorna. Su hija Sharon recibió el premio el después del funeral.

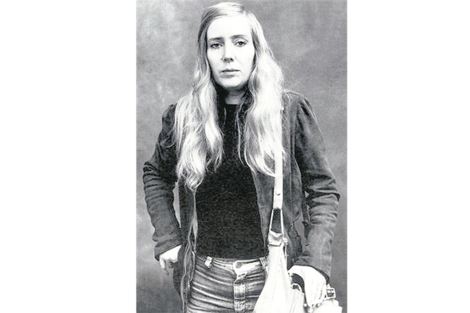

Aunque cercana a los talentos ingleses del desprecio, el escepticismo y la bilis utópica no llegó a “convertirse en una rusa swiftiana”; moderó su misantropía y su interés por “el buen odio” con humor y, como cuentan quienes la vieron de cerca, con una belleza cáustica, sin sentimentalismo ni autocompasión, con su largo pelo rubio muy Joni Mitchell, (nacieron el mismo año) y con una “risa rara, rica y profunda”, que surgió rápidamente cuando aparecieron los efectos atroces del enfisema que durante mucho tiempo le taló el aliento. Murió unos días antes de cumplir cincuenta y ocho años. A los quince había conocido a Vic Sage (un matrimonio corto y una amistad larga) y un año después estaba embarazada. Maternidad y academia completaron los años de adolescencia con una beca en Durham (las universidades modificaron sus reglas para permitir que estudiaran “esposas y madres”) y una tesis en Birmingham sobre la poesía del siglo XVII. En su Moments of Truth (2001), una colección de ensayos sobre escritoras, habla de sus amigas Angela Carter, Iris Murdoch y Christine Brooke-Rose, y de Edith Wharton, Jean Rhys y Jane Bowles, entre otras. Antes había publicado un trabajo sobre Doris Lessing y otro sobre Angela Carter, esa amiga literaria con quien compartía según Sharon, “una preocupación intensa por las madres que arruinaban la vida de sus hijas. (…) yo era libre, ella no estaba parada sobre mi hombro juzgándome”.

Una mudanza temporaria (decidió vivir un tiempo en Italia y otro en Inglaterra) y un marido nuevo cerraron la década del setenta y abrieron cauce para sus ensayos sobre las mujeres que escribían para sobrevivir (¿o era al revés?) y para alterar los enlaces culturales que tenían que soportar.

Bad Blood es dormir en cama vieja (vetas de infancia recuperadas) de cuerpo entero. Cuidados submarinos, subrutinas. Ida y vuelta. Seda hasta el borde. Y sobre todo vaivén, indispensable para que los recuerdos no nos obliguen a olvidarlo todo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/marisa-avigliano.png?itok=vIA0PxDm)