Alejandro del Prado camina por las calles de Villa Real, el barrio de su niñez, como si lo viera por primera vez. Acaso buscando algún guiño lejano y borroso o creyendo reconocer un árbol o una esquina. Como recién salido de una película de los años sesenta, se mete en un picado de placita y vuelve a ser un niño. Le amaga a la pelota y sonríe pícaro o se esconde detrás de un árbol para salir y patear luego displicente, con esa modesta destreza que todavía mantienen quienes han sabido fatigar potreros en la infancia.

Las imágenes de Alejandro Del Prado caminando por el barrio que inmortalizó en su canción “Aquella murguita de Villa Real” vuelven una y otra vez por la película con una sobria ternura y una emotividad que acompañan cada plano de este documental dirigido por Mariano del Mazo y Marcelo Shapces. Alejandro del Prado, el eslabón perdido aborda la difícil tarea de hurgar en la obra y en la vida de uno de los artistas más enigmáticos de los últimos 40 años en la Argentina. En tiempos en donde la categoría de músico de culto suele atribuirse tan livianamente, la figura de Del Prado crece como una sombra, con el único argumento de su obra, la mayor parte de ella todavía inédita. La película se apoya en los testimonios de quienes mejor lo conocen: su hermano Horacio, periodista, y su hija Malena. Más adelante el poeta Jorge Boccanera y los músicos Rodolfo García y Daniel Ferrón sumarán su aporte, que completará el productor Diego Zapico. Y el propio Del Prado, que participa entrevistado especialmente para la película y mediante diversas filmaciones y fotografías de archivo.

La cámara avanza lentamente por un pasillo antiguo y atraviesa montañas de libros desordenados mientras se escucha un piano desde adentro. Al ingresar se ve a Horacio del Prado que toca “Para que los gorriones vuelvan” (“y siempre pondré pan en la vereda, para que los gorriones vuelvan”), de su hermano Alejandro; segundos antes Malena la había canturreado a capella. Así se presenta este documental poblado de interrogantes y secretos, abriéndose paso entre su música y sus afectos, intentando correr el velo a un fenómeno cultural inasible y siempre sorprendente.

Alejandro del Prado sintetizó como nadie –y mucho antes, al menos con 20 años de anticipación– la cultura popular proveniente del tango, del folclore y de la murga porteña, macerada con la música de los Beatles y el rock nacional. Y por lo hecho en su disco junto al grupo Saloma, de 1977, y en Dejo constancia, su primer álbum solista, parecía erigirse como el gran aglutinador de todas esas corrientes, capaz de brillar a fuerza de una nueva porteñidad alejada de los clichés y las postales. Por qué no fue el gran artista masivo y reconocido que muchos imaginaban a fines de los 70 y principios de los 80, es una pregunta que sigue sin respuesta. Su consecuente ostracismo y su reticencia a grabar discos según las necesidades o caprichos de las grabadoras lo fueron confinando en su bunker de Almagro, naufragando entre sus canciones que jamás dejaron de brotar. “Yo estaba haciendo música, y eso era lo que quería”, explica en el film, en imágenes de archivo. Hace algunos años había ironizado sobre las idas y vueltas en los estudios de grabación, cuando los proyectos de nuevos discos se iban cayendo al ritmo de las disputas de escritorios: “Me peleé todo lo que pude”, dijo entonces, con una mezcla de dignidad y de tristeza.

Esta murga se formó ¿cómo?

A partir de la década del 90, con el despliegue de artistas como Ariel Prat, Carlos Andino o Coco Romero y sobre todo con la explosión masiva de la Bersuit Vergarabat y el desembarco de Jaime Roos en la Argentina, incorporar canciones con aires murgueros comenzó a ser cada vez más frecuente. Pero varios años antes Alejandro del Prado ya musicalizaba con ritmo de murga porteña los poemas de Jorge Boccanera o sus propias letras. Posiblemente también haya sido el primero en subir un bombo de murga a un escenario de música popular, algo que el Chango Farías Gómez le admiraba y envidiaba. “Cómo no se me ocurrió a mí hacer eso”, cuenta Horacio del Prado que le decía el Chango a su hermano.

Pero nada fue casual en esa búsqueda, había que hacer algo que nunca se había hecho. Y eso que nunca se había hecho, ¿cómo era? En la película Del Prado cuenta que todo el tiempo se preguntaba, ¿Cómo se hace el ritmo de murga en la guitarra? ¿Cómo es la armonía en las canciones de murga? ¿Se pueden hacer otras armonías? Esto lo llevó a encontrar formas novedosas pero sin perder la esencia del género. Su mano derecha se adueñó del ritmo y desde allí construyó el espíritu y la esencia de sus canciones. Hay algo de su sello ahí, que sobresale. Su mano derecha reproduce la maza en el bombo. Seco, fuerte, como una yumba de carnaval. Pero en algún momento, en una síncopa casi troileana, pasa a golpear la guitarra en los tiempos débiles, produciendo una contramarcha que recuerda la cadencia del baile murguero, pero sobre todo que coincide con los golpes en el platillo. De pronto la guitarra es a la vez el bombo y el platillo. Nadie había hecho eso jamás, como lo hizo él.

Lo mismo se puede decir de sus tangos, no por haberle sumado un bandoneón a las canciones, algo que ya habían hecho otros músicos, sino por el desafío de componer dentro del género. La bella “Carta”, con letra de Jorge Boccanera o “Tanguito de Almendra” (“huele a tango y rock and roll lo que te cuento”) son algunos ejemplos de un formato que pasó de la nostalgia del vinilo y los viejos programas de televisión, a ser una música transitada por miles de jóvenes desde fines del siglo pasado hasta nuestros días. Sin embargo el hecho de haber llegado primero a algunos sitios, inimaginables por entonces, podría haber sido apenas un mérito estadístico si esas tempranas canciones no hubieran tenido la belleza que albergan. Fue el primero, afirman sus fans, pero además fue el mejor.

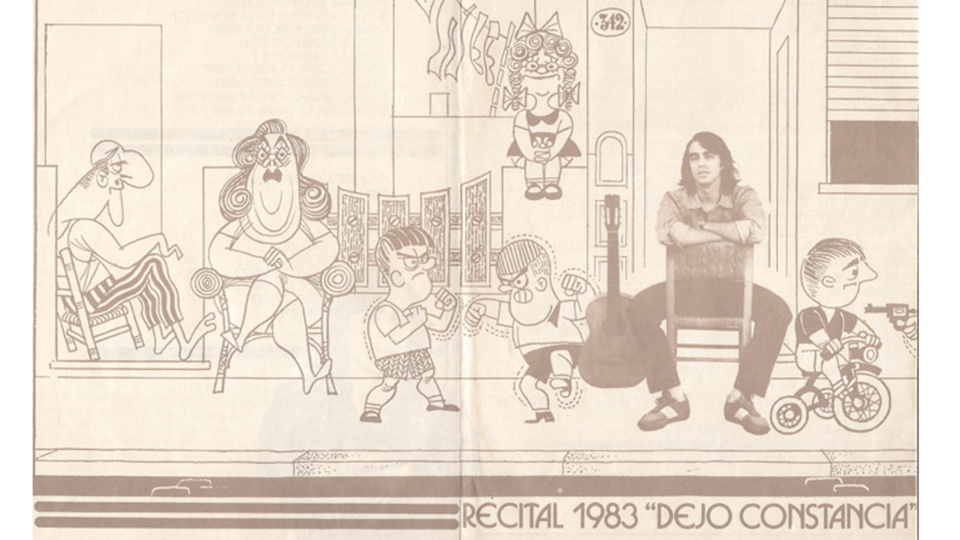

Alejandro del Prado es hijo de Calé, el gran humorista gráfico de los años 50, el creador de Buenos Aires en camiseta, recordado por sus viñetas en la legendaria revista Rico Tipo. “Calé nos dejó a todos su mirada”, dice ahora su nieta Malena recortando con sus manos un imaginario lente delante de sus ojos. “El humor salvó a mi familia”, resume. “Me hubiera gustado ser amigo de Calé”, confiesa el autor de “Los locos de Buenos Aires”. La muerte de su padre cuando Alejandro era un niño fue, según su hermano, como la bomba de Hiroshima, un hecho que partió en dos la historia de la familia. En 2007 falleció Susana, su compañera de toda la vida, otra vez la muerte joven. Horacio se refiere a ese hecho como la bomba de Nagasaki: “Mi hermano es un sobreviviente de esas dos bombas y eso le dio una gran fortaleza espiritual”.

Susana participó de todos sus proyectos solistas, fue la primera mujer en tocar el bombo de murga y se sumaba a los coros con una voz cristalina y serena. “Susana era la voz argentina de mujer más linda que yo escuché jamás”, dice Alejandro en la película, mientras se suceden filmaciones y fotos en donde se los ve siempre hermosos, como antiguos hippies subidos a un ideal indestructible que, como una carga a veces demasiado pesada, lo hizo enfrentarse a productores, empresarios, periodistas y acaso a él mismo, en esa lucha por encontrarle algunas respuestas a la vida.

Los poetas, el poeta

La cámara enfoca ahora a Del Prado que lee un poema de Raúl González Tuñón sentado junto a un árbol, en una vereda de Villa Real. Es Tuñón pero podría haber sido Osvaldo Ardizzone, Jorge Boccanera o Humberto Constantini, todos poetas musicalizados por él. “La casa de mi vecino”, de Ardizzone, “Oficio”, de Boccanera o “Dónde vas mariposa de lujo”, de Constantini son canciones con una sensualidad inquietante y novedosa. “‘La pieza donde velaron a Eloísa’ es una de las canciones más extraordinarias del repertorio de la música popular argentina”, dice Horacio del Prado acerca del poema de Tuñón con música de su hermano. Y resulta una experiencia conmovedora asomarse a la habitación de esa modista de barrio y a la melancolía en blanco y negro que ofrece ese vals sinuoso, con una melodía que roza la perfección. La canción tiene la potencia suficiente como para ser resumida con un gag que Del Prado utilizaba para definir el costado más previsible de ese tiempo perdido: “¡qué lindo, qué triste...!”.

Las letras de Alejandro son tan porteñas como las viñetas de su padre. “Como tinta, el alcohol carga seres humanos, para escribir historias que cuestan demasiado”, dice en uno de sus tangos inéditos, para rematar luego, “ciudad de tiernos arrabales, le regalaste una guitarra a mi nostalgia para que cuando me quede solo, esté solo, pero con guitarra”. O ese retrato que se parece a una respuesta en el viento: “Sale el sol en medio de las ruinas, y lo que queda vuelve a ser feliz, hice bien en hacer lo que sentía y aunque sufrí, logré lo que quería. ¡Gané, gané, estoy despierto otra vez!”, que provocará en la película uno de los momentos más emotivos cuando la canta Malena. Jorge Boccanera, con quien Alejandro compartió parte del exilio en México y con quien compuso todos los temas de su primer álbum solista, se detiene a elogiar la originalidad de su poética, “los juegos fónicos de ‘Zitarroseando’, por ejemplo, o cómo en sus canciones hace intervenir esto que lo que los críticos llaman lo intertextual”.

El documental se va metiendo en la vida artística de Del Prado, como hurgando en un álbum viejo del cual salen anécdotas y encuentros que pareciera casi imposible encuadrarlos en una sola vida. Su encuentro con Zitarrosa en México, a quién acompañó con su guitarra, es un momento entrañable en el film. Rodolfo García, baterista de Almedra y el bajista Daniel Ferrón, repasan su breve historia en el trío Posporteños junto a Alejandro, con mucho de admiración hacia su talento y algo de frustración por el final abrupto de ese proyecto, sin haber llegado al disco. “Él tiene todo en la cabeza, y conoce a la perfección cada género musical que existe. Tiene muy claro lo que quiere hacer, entonces eso es un gran aprendizaje para el músico que esté tocando con él”, dice Ferrón. “Es música popular”, resume Rodolfo García con simpleza. “Pero con unas letras mucho más ricas que lo que escuchamos habitualmente. Hay bastante gente que lo conoce pero, lamentablemente, no de acuerdo a lo que ha significado su obra”.

Horacio del Prado se detiene en un ritual inclasificable que Alejandro solía repetir hace algunos años en sus conciertos. Como en una especie de misa pagana, se sentaba solo en el medio del escenario con el bombo de murga y comenzaba un recorrido impredecible, con una voz que estallaba o se ahogaba mientras se sucedían fragmentos de diversas canciones. Improvisación pura, él y el bombo con platillo, la palabra cantada o arrastrada, como de vendedor ambulante o de paravalancha. Provocador o desgarrado. “Era una expresión minimalista perfecta –resume Horacio contundente–, cuando hace ‘La última curda’, solo con el bombo... yo nunca vi una cosa más grande en mi vida”.

El misterio Del Prado seguirá sin respuestas para quienes insistan en preguntarse el porqué de su recorrido, errático para algunos o coherente sin más, para otros. La película se asoma a su universo y capta con destreza ese perfume que se concentra en todos los que lo conocieron. Mientras tanto este artista único e irrepetible seguirá anclado en su bunker de Almagro, rodeado de su música, componiendo e imaginando nuevos discos, ajeno a cualquier forma de decadencia artística y sobre todo sin importarle un cuerno lo que piense el resto del mundo. “Tiene verdad”, revela su hermano con admiración. “No quiso, siguió sus convicciones de no transar”, define Malena con satisfacción final. Quedan sus canciones, muchas de ellas gemas de la música argentina, escritas de manera casi clandestina, por un artista poblado por los enigmas del arte y sus fantasmas. Creando siempre en orgullosa soledad. Solo, pero con guitarra.

Alejandro del Prado, el eslabón perdido se exhibe todos los martes de mayo en Circe, Av. Córdoba 4335. A las 20.30.