Los relatos inéditos de Giorgio Manganelli

Inéditas mentiras

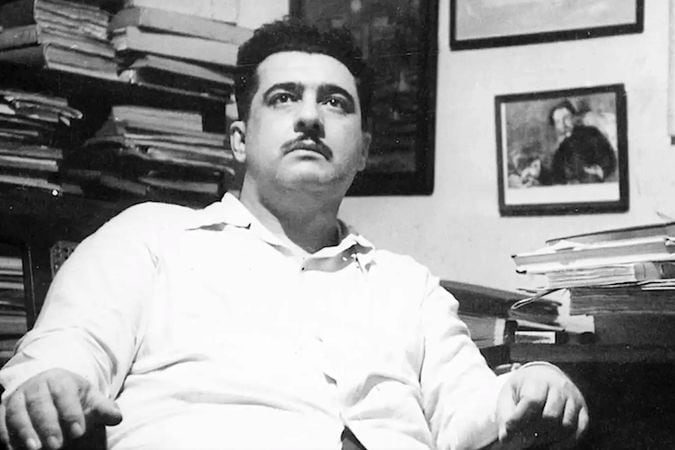

Original e inclasificable, Giorgio Manganelli fue uno de esos notables agitadores culturales con los que la literatura italiana del siglo XX se renovó y modernizó por fuera de los canales más tradicionales. Profesor, lector para editoriales y periodista, traductor de Poe, admirado por colegas de la talla de Roberto Calasso, Italo Calvino e Ida Vitale, Manganelli escribió varios libros que dialogaban con la cultura clásica y el modernismo de un modo tan libre como sorprendente. Además, dejó una vasta obra suelta inédita que se reunió en un volumen titulado Un libro que ahora publica El cuenco de plata: un muestrario de talento extraño, cargado de una rara fantasía intelectual y un humor siempre al borde de la disolución.