El Borges de Horacio González

La leyenda del santo bebedor

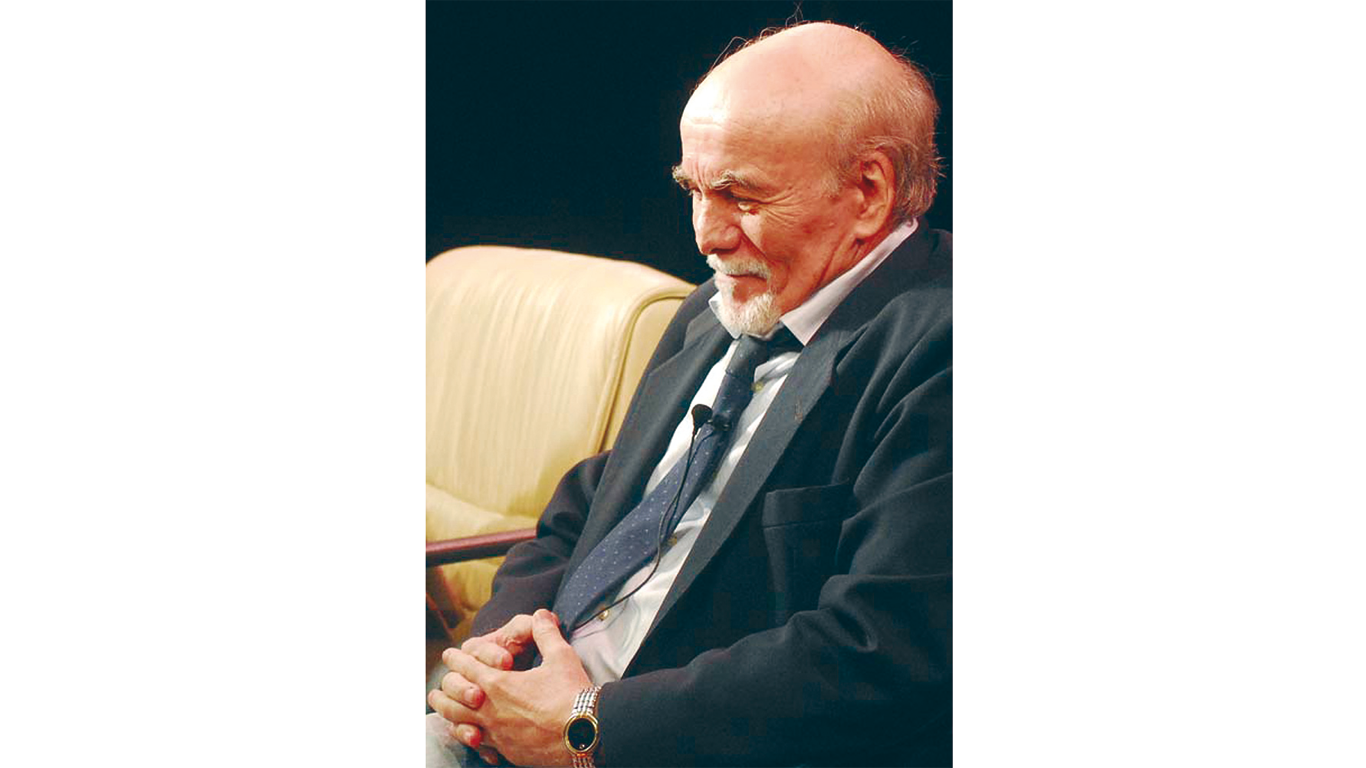

Cuando apareció a mediados de los años 80, El que tiene sed fue una suerte de santo y seña generacional que conectó a Abelardo Castillo con los nuevos, potenciales narradores argentinos. El camino del alcohol que se narra en esta novela tan rabiosa como estilizada fue el camino también para la liberación y el retorno al acto de escribir. Ahora, El que tiene sed regresa en el marco de la reedición de sus cuentos y novelas que encaró Seix Barral. Aquí se reproduce el prólogo de Juan Forn.