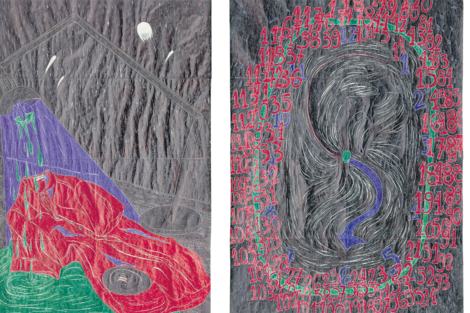

Uno imagina a Clara Esborraz, nacida en Rafaela en 1991, interviniendo en las hojas como una trabajadora industrial sin automatismos. Martilla y cala con biromes baratas, releva claroscuros que descubre ella. Dibuja y a la vez arquea las hojas, se forman huecos que en perspectiva reflejan paisajes lunares o pantanos de río. Con marco de roca, con fuerza de ritmo. Son estructuras que permiten que los dibujos aparezcan y el sentido se entrevere por ahí, hacia la conciencia blanda de quien se predisponga.

En muchas obras, vistas de refilón, el papel parece bronceado, parece vivo o transfigurado a metal. Parece moldeado al calor de una pericia escultórica. Se nota la fuerza del cuerpo en el papel blando, que ahora se vuelve rígido porque el montaje lo inmoviliza al estado de “no vuela una mosca”. El encanto está en las escenas dibujadas, la rigidez en los papeles que soportan esa vida surrealista de los dibujos. Las obras dictan el protocolo para mirarlas así: un poco de simplicidad y otro poco de magia.

La función de la lapicera es generar un marco, un fondo, un contexto y una figura total. La lontananza, el primer plano y el soporte indistinguibles entre sí. Esborraz iguala soporte a dibujo. Las líneas de las biromes estructuran el papel y a la vez la imagen, que cobra volumen. El color es el terreno donde el color se expande. El negro deviene cobrizo, brilla como un metal, circula como la madera de un grabado tras el paso de la gubia. Es muy importante verlos en vivo, se presentan con su formalidad hecha y derecha. Porque se nota la materialidad del papel vuelta lapicera, los dos unidos en una expresión rara. Hay un redescubrimiento de las posibilidades formales del papel, de su plasticidad, de su gracia. Todo esto solo aparece un momento, en el presente, ante ellos. Una foto les quitaría el registro del tiempo, que es lo mismo que decir la marca de la acción de la artista. Que estén puestos en la pared sin marco ni bastidor, contribuye a que los materiales se emparenten ignorando cualquier otro ornamento o chuchería que los quiera hacer decir alguna otra cosa que en ellos no esté.

Son dibujos bastante inocentes, cotidianos, pero un poco estropeados, delirados por dentro. Un poco desesperados, otro poco elegantes y otro poco experimentales. Se entiende entonces que rayar también es dibujar. Tienen una estructura narrativa que parece cotidiana por los elementos que la relacionan con la vida “normal” del espectador: lluvia, zapatillas, bombones, llaves, camisas, pavas, cuadernos, mesas. En cada unidad hay una discusión con la perspectiva, sea por la aparición de redes que desentonan los planos o grandes bloques de color que de lejos vuelven a ciertas imágenes abstracciones geométricas. Todos forman parte de una misma búsqueda, que lleva a un estado de delirio, al que se llega a partir de haber pasado tantas veces la lapicera por el papel, como en una penitencia lisérgica, una al lado de la otra, sin parar.

Acá el dibujo tiene una función precisa: discutir en el papel lo que los nervios horarios, el calvario económico y habitacional, la pulsión quejosa de la clase media, la no salida a nuestra realidad virtual realizada, inculcan en todos nosotros como santoral cotidiano del siglo XXI. Lo que regula su dibujanta es la mirada movida del espectador ya aburrido de todo, pero necesitado del color sin chiste, del surrealismo de verdad. Es que hay una risa en crisis y una melancolía para adelante, agrandada, el primer momento después de una paliza emocional. En la organización módica de este mundo de hoy queda, por suerte, el momento del dibujo, de su porque sí, para desregular el asombro y dejarlo picando como realidad del sueño y la alegría. El impulso típico de querer tocarlos va hacia el idioma del mimo (como personaje y como gesto), que imita y que sabe querer.

Hay un método sedimentado en las obras, pero derivado. Cada una tiene una factura en particular y una paciencia, como, por ejemplo, el dibujo de los números. Son pérdidas de tiempo, se hacen porque sí, contrariando un progreso amargo. A la vez se rompen las horas y se inventa un tiempo propio, corporal, el de las Bic ejerciendo el protagonismo de una energía. Fuera del tiempo ansioso de una máquina, la hora está rota y rota (gira) en espirales hacia afuera y volados desparejos que cuentan una historia partida.

La artista se puede apurar para dibujar, pero se apura en su tiempo, un tiempo que ella misma se hizo. Vive también en su lenguaje, en su soberanía y en su potestad de hacer con su tiempo objetos extraños a como dé lugar. Ante el desafío de los materiales el sistema del arte prefiere soluciones. Ella arriesga con los materiales, aunque ellos son lo más a la mano que hay. Con materiales populares hace obras sofisticadas. Con materiales populares hace obras raras. Algunos dibujos tienen una iconografía más enigmática y hay otros que son más “representativos” de un estado de derretimiento figurativo o de impresión desparramada.

Son dibujos en el contexto de una tormenta de estrellas, que tiritan en el marco del colapso del tiempo en el centro del cosmos. Esto quiere decir de la expansión permanente e invisible de la materia ¿Pero alcanza con una quincena de dibujos? ¡Claro que sí!, porque no están hechos para el infinito sino reducidos a colgar de una pared que podrán ver algunas miles de personas, quedando estructuradas para siempre con el eco de su influjo hacia cualquier lugar. Espacios que ni la artista, ni la institución ni el propio espectador sospechan. El recuerdo termina en sacos rotos, en otros dibujos que copien o combatan estos, en nuevos usos de la birome o en palabras sacadas de su fulguración; la fulguración estoica de los dibujos de Esborraz.

Quince dibujos son la parte brillante del conflicto opaco del tiempo. En algún punto parecen haber sido hechos con la velocidad de una jacobina acostumbrada a revelar todas las semanas una nueva crisis de representación del mundo en el sistema del arte, acostumbrado este a representar con sus formas globales y protocolares la lógica de subsistencia (la ridiculez) del poder, del estatus y de la servidumbre. Las obras buenas escapan de esa vidriera aunque parezcan atrapadas. Siempre se colan en la vida general del pueblo porque vienen de él, de sus ansiedades y alegrías. Son los destellos, lo que queda, las esquirlas de lo que explotó cuando explotó la totalidad de lo que hay; el tiempo. Eso pasa en un momento, en una hora, que es la miga ejemplificadora del infinito. Se puede polemizar hablando de las obras, sin sociologizar ni susurrar supuestas deserciones éticas o qué se yo qué. La crítica si hace tanta sociología se pone chismosa y se reciente.

La línea obsesiva de Clara Esborraz acarrea un sistema de transformaciones, como si empujara sin ton ni son el resto de lo que va a pasar en la hoja. Aunque a veces suceda todo lo contrario, porque el dibujo parece estar totalmente prefigurado y no hay más que respetar el movimiento de la mano que aplica el misterio de lo que inventó con el corazón en la cabeza. El físico de sus dibujos es la propia expansión del inconciente hacia imágenes que perturban, porque se parecen a la manera en que recordamos, o a la manera en que contamos mal lo que habíamos creído ver bien. Qué difícil decir sinceramente la expresión. Nada surge en la nada, pero todo surge cuando falta algo.

La hora rota habilita un par de hipótesis. La primera: se dice por ahí que hay una crisis de la crítica de arte, o de la crítica sin más. O de la polémica, o de los modos en los que se habla de algo, culpa de un exceso de afecto. Bueno, hay algo de eso que existe en lo patético que tiene. Pero hay algo de eso que existe y está bien. Porque ante muestras como esta, una serie de dibujos en lapicera a cuatro colores primarios sobre papel común, pegados “así nomás” sobre paredes sin gracia, dentro de un cuadrado normal ni grande ni chico, queda poco por decir. La “crítica” queda un poco inútil. La formalidad, el orden en presente de algunas muestras (de algunas obras que se acumulan con criterio curatorial prudente) deja libre la lengua del que comenta, que ya no quiere ser crítico, sino el primero en decir lo que se le viene a la boca para probar de qué manera este “algo” en la pared condicionó si no su día, su minuto. En ese punto ya no estamos hablando de críticos ni de polemistas, sino también de personas, desencadenadas por dibujos. No se necesita más, no hace falta forcejear querellas.

La segunda: parece imposible el realismo, la representación, el estado de ánimo expuesto sin más, el relato transparente, porque de cualquier cosa solo sabemos la superficie, porque todo es superficie, aún los sistemas de relieve, las alturas, las cajitas dentro de cajas, las profundidades. Entonces queda librada a la magia la pregunta por el tiempo concretado en la hora, entonces acceden caminando prudentes el color, el movimiento, la palabra, el vestido, la máscara y el como si. Lo más real no se elige. No nos concierne, sucede con nosotros fuera de nosotros. Cuando termina de pasar todo esto pasa la muerte. Después cae el telón y el visitante del museo crepita, se desinfla y vuelve a trabajar.

La hora rota, de Clara Esborraz, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, San Juan 350. Hasta el 17 de agosto.