Aunque no exista un estudio exhaustivo sobre la historia –usos y costumbres– de los juguetes sexuales en la Edad Media (ni siquiera la arqueología experimental ha indagado demasiado en este campo), sí hay fuentes del período que se refieren a estos adminículos diseñados para la satisfacción sexual. “Los vemos aparecer bajo la pluma de clérigos o predicadores que, inevitablemente, instan a las mujeres a deshacerse de ellos”, señala en un sustancioso artículo para la revista Slate la escritora y periodista gala Pauline Guéna, que indaga en cómo el clero promulgó antaño normas que regulaban la sexualidad femenina de manera inquietantemente precisa. Una tradición que continúa, de más está aclarar, y que reduce a las mujeres a mera máquina para procrear.

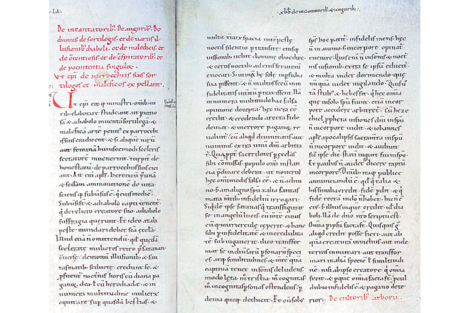

En esa línea, rescata la francesa de las arcas cristianas un manual para confesores escrito por un obispo del siglo 11, el santificado Burchard de Worms, que se tomó el laburazo de compilar cánones penitenciales con sumo detalle, reglas destinadas a que los arrepentidos se ganasen su reconciliación con Dios. Parte de una colección canónica muy extendida, el Decretum Burchardi –como se lo conoce– prestaba particular atención, cómo no, a la mujer. Y entre las severas faltas específicas, increíblemente minuciosas, nombra a los sex toys.

Burchard habla de machinamentum (término en latín para designar una herramienta, una máquina) con forma fálica, que introducen las mujeres en su sexo para la fornicación. No da más detalles (tampoco los necesita), salvo la pena que le cabe, el imperativo de castigar con ¡años! de penitencia a cualquier muchacha que satisfaga su deseo usando un juguetito sexual. A esa prohibición de este evidente fan de San Agustín (misógino y homofóbico de primera hora), le sigue toda una serie de interdicciones: además de usar las susodichas maquinolas, fabricarlas es suficiente razón para ir patitas al infierno; y ya luego, la masturbación, la homosexualidad, la zoofilia, la prostitución... Tampoco se priva el sacro varón de denostar el uso de pociones afrodisíacas, el uso de pócimas abortivas y anticonceptivas, o a las mujeres que pasan ese saber a otras: todo completamente ilegal.

Vale decir que Burchard de Worms escribe en un contexto de fortalecimiento del poder de la Iglesia sobre la sociedad, la familia y, en consecuencia, la sexualidad. Nos acercamos a la reforma gregoriana, que busca separar al clero (dado a la castidad) de los laicos (entregados al matrimonio). La “buena sexualidad” es parte intrínseca del “buen matrimonio”: heterosexual, que tenga como objetivo la reproducción.

“Mujeres que buscan darse placer por medio de la confección de algún machinamentum. Mujeres que, para ocultar la fornicación o incluso por necesidad, abortan haciendo uso de hierbas y maleficios. Mujeres que dan de comer y beber, hilan, tejen y, tejiendo, producen tramas para unir o desunir, así como los demonios lo hacen con sus encantamientos. Mujeres que dañan los bienes de los vecinos y otras que actúan a favor del bienestar común, estimulando la lluvia. Mujeres que manipulan cadáveres, jugando con la muerte. Mujeres que vuelan por los aires para combatir, transitar por la noche sobre bestias, respondiendo al llamado del diablo o de divinidades paganas para unirse a su compañía. Mujeres que cambian las mentes de los hombres, temerosos frente a tanto poder misterioso. El universo femenino que nos presenta Burchard es variado, pero casi siempre peligroso”, escribe la doctora y licenciada en Historia Andrea Vanina Neyra en un enjundioso ensayo sobre la obra del susodicho obispo alemán.

Y es que, ensañados hasta las trancas, los clérigos nunca se anduvieron con chiquitas al momento de injuriar a la mujer: para ellos, su sexo era “pérfido”; la mujer en sí misma, “fuente insondable de todos los pecados”. Y a San Jerónimo le debemos estas bonitas palabras: “la mujer virtuosa es más rara que el ave fénix o el cisne negro”. “La demonización de la mujer fue la fórmula para exorcizar los placeres del sexo, a los que los monjes obligadamente debían renunciar, y contra los que toda propaganda era poca”, apuestan algunas voces para explicar por qué el medioevo se pobló de hechiceras y sirenas listas para arrastrar a los pobrecitos varones a la perdición. Santas o pecadoras, sin medias tintas, carne débil que debe ser controlada en cuerpo y mente. Una tradición de larguísima data que la iglesia intenta aún continuar.

Macanudos los curitas medievales, ahogando con su incienso ciertas prácticas milenarias. Porque “antes de que los humanos inventaran la rueda, ya habían creado los consoladores”, dice Hallie Lieberman, estudiosa de la historia de los sex toys, autora del ensayo en tema Buzz. Explica que se han descubierto objetos con forma fálica que se remontan a la Edad de Hielo, que aparecen dildos en pinturas del Antiguo Egipto, en varias obras del dramaturgo griego Aristófanes (cuando Lisístrata planea su famosa huelga sexual en la homónima comedia griega, habla de “consoladores de cuero de 15 centímetros de largo que sirvan de alivio cueril”)...

Desde que el mundo es mundo, han existido herramientas pergeñadas para darse placentera asistencia. Nótese, de hecho, que uno de los dildos más antiguos que se ha hallado tiene 28 mil años y 20 centímetros de duradera –y suavizada, pulida– piedra, encontrado en una cueva de Ulm, Alemania, años atrás. Un sex-toy multifunción, dicho sea de paso: pesaba que daba calambre, pero servía además para sacar chispas (literales) y hacer fuegos. Además, investigadores en el sudoeste de Francia descubrieron el Blanchard phallus, tallado de cuernos de bisonte, de 36 mil años de edad. Claro que, por regla general, la arqueología es un poquito reticente a hablar de juguetes sexuales prehistóricos por miedo a aplicar la sensibilidad y la percepción modernas sobre un pasado incierto.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/guadalupe-treibel.png?itok=eYqp3dET)