Los sábados a la mañana, cada quince días, mi padre, el Capitán Soriani, lustraba los zapatos de toda la familia en el patio de nuestra casa de la calle Yatay, en Almagro.

Era una ceremonia que preparaba con todos los ritos que merecía. Empezaba temprano, tipo nueve, luego de los mates mañaneros. Se ponía una vieja camisa a cuadros y un pantalón de sarga gris, que tenía desde su época de cadete en el Colegio Militar. Sacaba un cajón de lustrabotas que había fabricado con maderas regaladas por un vecino carpintero, un par de guantes teñidos con los colores de las diferentes pomadas que usaba, y cubría sus piernas y el piso con hojas de diarios viejos, que siempre eran de La Nación, el único que se leía en casa. Tiempo era lo que le sobraba porque ya lo habían retirado del Ejército.

A los curas y a los militares siempre les costó adaptarse a la vida civil, si por una u otra razón habían tenido que abandonar los hábitos o los uniformes antes de tiempo. Mi padre no fue la excepción. Cuando lo pasaron a retiro tenía poco más de 40 años, y tuvo que volver a empezar en una vida que no era la suya y para la que no estaba preparado. Añoraba volver a los cuarteles, por eso de tanto en tanto, lustraba su sable o aceitaba su pistola calibre 45, marca Ballester Rigaux. Papá afirmaba a quien quisiera escucharlo, que con esa pistola había cometido hazañas que nunca nadie pudo comprobar. Cuando venían mis amigos él accedía a mostrarla, mientras nos enseñaba algunos secretos de su manejo. “Con ésta me cansé de correr peronistas”, decía mi viejo, dando rienda suelta a su vena más gorila, mientras hacía la clásica mímica de apuntar y disparar.

Mi madre se ponía nerviosa: “en esta casa un día va a ocurrir una tragedia”, decía muy convencida. El Capitán la escuchaba, se reía y nos guiñaba un ojo a nosotros, que lo rodeábamos admirados.

Papá trataba de que nadie lo viera cuando lustraba zapatos en el patio de casa. Era un rito casi secreto. No podía tener otros espectadores que no fuéramos los que vivíamos ahí. Su condición de oficial de infantería del Ejército argentino no condecía con su oficio de lustrabotas familiar.

Acomodaba los zapatos de todos organizados por color, arriba de los papeles, y los atacaba untándolos con la pomada correspondiente. Tenía latitas de diferentes tonos y marcas. Siempre se negó a usar el “incoloro”, porque decía que no podía existir algo que sirviera para todos, aunque la tarea se le complicó cuando se incorporaron zapatos rojos, grises o azules de mi madre y de mi hermana que, según el Capitán, elegían colores raros “sólo para joderme”.

Yo lo ayudaba entusiasmado abriendo los potes, también con guantes de lana reservados para la ocasión, y trataba de acertar el color antes que mi padre me lo pidiera. Aún recuerdo las latitas de pomada Cobra o Washington. Cuando inventaron la pestaña que facilitaba su apertura los dos festejamos, porque a veces la tapa se quedaba pegada con restos de pomada, y costaba poder abrirlas. Mi viejo, médico frustrado, decía entonces “hay que operarlas”, y con un viejo bisturí que había conseguido en la enfermería de algún cuartel de los varios en que estuvo destinado, “procedía” a raspar los bordes y sacar la pomada seca que las pegaba. En aquellos años no existían las cremas Arolas ni los spray para proteger la gamuza, ni los productos especiales para cueros engrasados ni nada que tuviera visos de alguna sofisticación. Marrón claro, oscuro, negro, y a otra cosa.

Papá pasaba toda la mañana del sábado en la tarea, y hacía dos recreos para fumarse un cigarrillo rubio, Jockey Club, aquellos de la marquilla colorada y un círculo blanco con la clásica gorra y la fusta de los Jockey, mientras mi abuela, que vivía con nosotros, escuchaba por radio los números que habían salido en la lotería. La quiniela era la esperanza de todos “para salvarse”, en aquel barrio que recién cambiaba el empedrado por un asfalto que facilitaba el fútbol callejero.

Asi pasaban las horas, con los dos esperando ansiosos que llegara el momento de ir juntos a jugar al fútbol a la cancha de mi colegio primario, el San José de Calasanz, donde él era, justamente, El Capitán del equipo de padres de alumnos, y alternaba la cinta con José Varacka, ídolo de River y de Independiente, que ya se había retirado como profesional y despuntaba el vicio jugando en el patio de esa escuela, a la que también iba su hijo.

El grito de “Toque Puchero, toque” era pronunciado con orgullo por mi viejo, hincha fanático de River, que jugaba a su lado y se las arreglaba para no desentonar con la jerarquía de “Puchero”. Así le decían a Varacka en sus tiempos de crack indiscutido, cuando la camiseta de la banda roja le cruzaba el pecho.

Algunos sábados, cuando mi madre y mi abuela se iban de compras al antiguo mercado de Abasto y la casa quedaba en silencio, papá acompañaba la lustrada escuchando música clásica, su favorita. Ponía pesados discos de pasta de 78 rpm en el “combinado”, y seguía los compases con sus manos como si fuera el director de una gran orquesta.

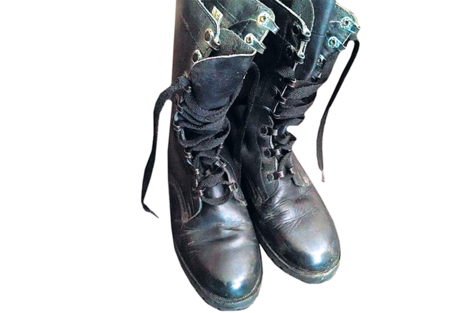

La marcha de la Revolución Libertadora la reservaba sólo para cuando lustraba su sable y sus viejos borceguíes de soldado. “En lo alto la mirada, luchemos por la Patria redimida…”, cantaba y se emocionaba el Capitán, mientras cepillaba las botas o imitaba el saludo militar moviendo su sable de arriba hacia abajo. Años después, cuando yo ya estaba detenido por mi militancia política de izquierda en la cárcel de Rawson, al final de una de sus visitas, mientras nos despedíamos con un abrazo imaginario que el vidrio del locutorio nos impedía darnos, mi viejo me dijo a modo de autoconsuelo: “Bueno, hijo, al menos no me saliste peronista ni hincha de Boca”.

Todas estas imágenes, en distintos tonos de sepia, me vuelven esta mañana de sábado, mientras elijo para escuchar algún viejo vinilo de mi colección y extiendo en el balcón de casa las hojas de PáginaI12, para acomodar sobre ellas los zapatos de mi familia. Aún conservo el cajón armado por mi padre, que mamá guardó como una reliquia, y espero que se hagan las tres de la tarde para ir a ver el partido que juega mi hijo en GEBA, nuestro club de toda la vida. Hoy pueden salir campeones.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Hugo-Soriani.png?itok=Kiu-fEO-)