En el imaginario de la derecha argentina hay una idea muy simple, muy duradera, que dice que fuimos uno de los diez países más ricos del mundo y que nos vinimos abajo por culpa del peronismo. “Si no fuera por Perón”… suspiran tantos en Recoleta, resumiendo la idea de un país sin populismo, donde los pobres y morochos sabrían su lugar, y donde una Argentina de moneda fuerte sería un Canadá.

Pero resulta que existe otro país que fue también de los más ricos del mundo, que nunca tuvo peronismo y que todavía hoy es el modelo, la gema, el ejemplo que ya quisiera encajarnos a todos el Fondo Monetario Internacional. Es Sudáfrica, un país “ordenado” donde por encima de todo está la estabilidad monetaria, el déficit bajo control, la inflación al mínimo, la idea de que si no hay plata no hay plata, y la variable de ajuste es el pueblo. En Sudáfrica hay poca protesta, hay un sistema de clases predicado en un pequeño arriba y un enorme abajo, donde el mozo y el obrero son apenas ciudadanos y le siguen diciendo baas al patrón, como gente que sabe su lugar en la jerarquía.

Uno llegaba a Johannesburgo en 1993 y se encontraba con un hervidero político y social, una esperanza que soplaba y una derecha que prometía el apocalipsis si no le daban los gustos. En un centro deportivo de las afueras de la capital, Pretoria, se negociaba línea por línea la nueva constitución y a puertas más cerradas se exigía la impunidad para los chupaderos del Apartheid. El resultado fue una inmediata transferencia del poder político en los cargos electivos, un gradualismo franquista en las instituciones militares y policiales, y una amnistía encubierta en la Comisión de Verdad y Reconciliación, criatura New Age donde se suponía que víctimas y victimarios se iban a abrazar y perdonar.

¿Y la economía? Lo único que quedó en claro hace veinticinco años es que Nelson Mandela no iba a tocar nada: ni reforma agraria, ni nacionalizaciones, ni expansión monetaria, ni estatización de la muy poderosa banca sudafricana. No sólo no se iban a tocar los intereses blancos, que eran cien por ciento de la economía por encima de un kiosco, sino que no se iba a quebrar la inmemorial ortodoxia financiera del país. La promesa que le hicieron a esta alianza progresista que incluía un aguerrido partido comunista y un ala armada, era la famosa lluvia de inversiones. Más discretamente, los que habían participado en las conversaciones confesaban años después que también les habían prometido un golpe militar si jodían.

En esos años movidos, el rand sudafricano se había devaluado por primera vez en décadas, saliendo de su tradicional banda de ocho o nueve contra el dólar y pasando los diez. Los blancos que se molestaban en saber cuánto costaba un dólar no paraban de rezongar y denunciar la devaluación como un portento de males futuros, de que “ahora sí vamos a ser Africa”, un continente de monedas-basura, descontrol, pobreza y corrupción. Todo el mundo andaba buscando pasaporte y hasta los nazis le preguntaban a este argentino si era cierto que en Viedma había una vieja colonia boer, emigrada en 1902. ¿Es verdad que por allá no hay negros...?

El desempleo era abismal, de un treinta por ciento como piso, el salario mínimo era de unos cien dólares, y la luz eléctrica algo que la mayoría veía brillar en mejores barrios, donde también había cosas como agua corriente, desagües y calles asfaltadas. Tampoco había huelgas como las entendemos nosotros, porque allá eran raros capítulos de resistencia contra el régimen y siempre acababan a balazos. En algún libro de derecho debía existir una legislación laboral, pero las vacaciones, las licencias y la estabilidad en el empleo eran cosa de blancos, deliberadamente escritas para dejar afuera a los más.

Cualquier interacción entre las razas era implacablemente de arriba a abajo, una de las fuentes de la enorme cortesía de los sudafricanos, gente que sabía que una palabra fuera de lugar hacía que todo terminara mal y peor para el más morocho. A nadie se le ocurría que el mozo era una persona que trabajaba de mozo y no un sirviente. Al mozo tampoco.

Un cuarto de siglo después, después de Mandela, de Mbeki, del exótico Zuma y del actual Ramaphosa, hay una clase media negra, algo así como el diez por ciento de la población. Son los médicos y abogados que ahora cobran o facturan como médicos o abogados, y no como negros. Son los comerciantes ingeniosos, los deportistas, los actores, que ahora tienen acceso a un mercado nacional al mismo precio y con los mismos honorarios. Son los políticamente conectados que se sientan en los directorios de grandes empresas para cumplir la cuota racial obligatoria, y son los funcionarios públicos que se benefician de una vieja tradición inglesa, la de pagarle bien a los funcionarios importantes, y de las “oportunidades de negocios” que esos cargos traen.

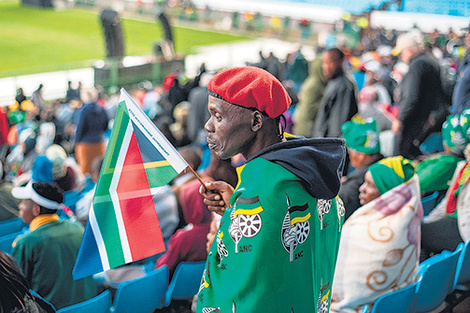

Para el resto, la vida sigue igual: uno en tres no tiene laburo, los demás ganan miserias, viven lejos y trabajan muchas horas. Baas sigue siendo una palabra común, el mozo es un sirviente y la clase media sigue teniendo, si le va más o menos, un nivel de vida envidiable rodeada de cocinera, jardinero, piletero y, si te gusta, mayordomo, a cien dólares per capita. Las huelgas que joden siguen terminando a los tiros y la legislación laboral definitivamente está en los libros pero poco en la calle. Y sigue ahí esa cosa indefinible, esa convicción no articulada de que la vida es así, sacrificio para unos y privilegio para otros, que la resistencia sólo es explosiva y perdidosa, que hay que agachar la cabeza y esperar. Las últimas elecciones en las que el Congreso Nacional Africano se desbarrancó hasta el borde del fracaso tienen el agregado de que cada vez vota menos gente, desesperanzada de que ni el partido de Mandela arregle esto.

Y si uno llega a Johannesburgo hoy, va a ver lo de siempre: la violencia absurda de los que fueron criados como basura, la cabeza agachada de los que trabajan, los ojos brillantes de los chicos que se la ven venir, los BMW pasando cancheros. Allá los pobres hacen lo que aquí tantos piensan que deberían hacer, se acuerdan de su lugar y se quedan en ese lugar. El rand sigue estable, el déficit bajo control, la lluvia de inversiones un fantasma. ¿Cuánto falta para Canadá?

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)