Por Hilda Cabrera

y Cecilia Hopkins

Poniéndoles

el cuerpo a la incertidumbre y a la ya endémica escasez de recursos, la gente de teatro

mostró en 1999 su capacidad para inventar el propio trabajo y descubrir nuevas formas de

ver la escena. Y esto con la urgencia del querer hacer, sin abrir el debate sobre el papel

que juega la actividad teatral dentro de la cultura. Una actitud que refuerza el carácter

de ghetto que tiene el teatro en el imaginario de los que están fuera de él, y que acaba

convirtiendo en mendicante a quien pide un subsidio o una protección legal para el

sector. Respecto de dónde hallar creatividad, quedó claro que el circuito alternativo

sigue siendo una buena cantera, sobre todo por su labor experimental. Sin embargo, ésta

no se concretó únicamente en la periferia. Un ejemplo es el Centro Ricardo Rojas, que

depende de la Universidad de Buenos Aires y recibió Poniéndoles

el cuerpo a la incertidumbre y a la ya endémica escasez de recursos, la gente de teatro

mostró en 1999 su capacidad para inventar el propio trabajo y descubrir nuevas formas de

ver la escena. Y esto con la urgencia del querer hacer, sin abrir el debate sobre el papel

que juega la actividad teatral dentro de la cultura. Una actitud que refuerza el carácter

de ghetto que tiene el teatro en el imaginario de los que están fuera de él, y que acaba

convirtiendo en mendicante a quien pide un subsidio o una protección legal para el

sector. Respecto de dónde hallar creatividad, quedó claro que el circuito alternativo

sigue siendo una buena cantera, sobre todo por su labor experimental. Sin embargo, ésta

no se concretó únicamente en la periferia. Un ejemplo es el Centro Ricardo Rojas, que

depende de la Universidad de Buenos Aires y recibió un fuerte apoyo de la

Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y

actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras

de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la

temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II

Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura

de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los

porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.

Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias

adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien

hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig

W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,

propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces

desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,

incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera

institucional. un fuerte apoyo de la

Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y

actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras

de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la

temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II

Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura

de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los

porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.

Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias

adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien

hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig

W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,

propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces

desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,

incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera

institucional.Entre las producciones enjundiosas sobresalió la puesta

de Galileo, de Bertolt Brecht, en el San Martín. El director Rubén Szuchmacher preservó

la dialéctica implícita en la obra y el actor Alberto Segado concretó allí un

maratónico trabajo de finos matices. En ese mismo teatro se ofrecieron las valoradas De

repente el último verano, dirigida por Hugo Urquijo, y La modestia, de Rafael

Spregelburd, y recientemente la controvertida Shylock, un montaje del georgiano Robert

Sturua sobre la discriminación. Los teatros que dependen del gobierno de la ciudad

atravesaron durante todo el año un período de recomposición. Este comenzó a fines de

1997, cuando se dispuso la intervención administrativa y se iniciaron sumarios por un

supuesto derroche durante las gestiones anteriores, tanto en el San Martín como en el

complejo Presidente Alvear, cuya dirección actual no ha sabido hasta el momento delinear

con claridad sus objetivos.

En el plano nacional, el Teatro Cervantes obtuvo la autarquía

administrativa, pero fue víctima de periódicos recortes presupuestarios. Nadie discute

hoy la gestión realizada allí por el dramaturgo  Osvaldo Dragún (que falleció

el 14 de junio, quedando al frente el subdirector Osvaldo Calatayud). Tampoco su propuesta

de llevar a escena obras clásicas y experimentales de la dramaturgia nacional, española

y latinoamericana. Los espectáculos de mayor convocatoria dentro de ese ámbito fueron Ya

nadie recuerda a Frederic Chopin (estrenado en el '98 y repuesto en el verano del '99) y

Los indios estaban cabreros, versión murguera de Rubén Pires sobre la pieza de Agustín

Cuzzani. La dramaturga y novelista Griselda Gambaro fue homenajeada en esa misma sala con

una nueva puesta de Las paredes (de 1963), a cargo de David Amitín, quien se destacó

esta temporada con Bartleby, el escribiente en el Teatro Babilonia. De Gambaro

-–siempre tan certera al retratar la suicida complicidad del ser humano con las

fuerzas que lo oprimen-- se recuperó Dar la vuelta, de 1972, en el San Martín (dirigida

por Lorenzo Quinteros), y se estrenó De profesión maternal, en el Teatro del Pueblo. Osvaldo Dragún (que falleció

el 14 de junio, quedando al frente el subdirector Osvaldo Calatayud). Tampoco su propuesta

de llevar a escena obras clásicas y experimentales de la dramaturgia nacional, española

y latinoamericana. Los espectáculos de mayor convocatoria dentro de ese ámbito fueron Ya

nadie recuerda a Frederic Chopin (estrenado en el '98 y repuesto en el verano del '99) y

Los indios estaban cabreros, versión murguera de Rubén Pires sobre la pieza de Agustín

Cuzzani. La dramaturga y novelista Griselda Gambaro fue homenajeada en esa misma sala con

una nueva puesta de Las paredes (de 1963), a cargo de David Amitín, quien se destacó

esta temporada con Bartleby, el escribiente en el Teatro Babilonia. De Gambaro

-–siempre tan certera al retratar la suicida complicidad del ser humano con las

fuerzas que lo oprimen-- se recuperó Dar la vuelta, de 1972, en el San Martín (dirigida

por Lorenzo Quinteros), y se estrenó De profesión maternal, en el Teatro del Pueblo.

La dramaturgia nacional encontró espacio en las salas centrales e

independientes. Se montaron obras de Defilippis Novoa, Gregorio de Laferrere, Roberto J.

Payró y Armando Discépolo (Babilonia, Stefano). Carlos Gorostiza estrenó Abue, doble

historia de amor, y presentaron obras Eduardo Rovner, Carlos Pais, Beatriz Matar, Carmen

Arrieta, Luis Cano y Carlos Alsina, entre otros. Roberto Cossa estrenó El Saludador (en

los teatros San Martín y Liceo), la historia de un revolucionario que va perdiendo partes

de su cuerpo en cada derrota. El actor y dramaturgo Eduardo Pavlovsky editó una nueva

versión escénica de Poroto, una de las piezas que atravesaron con buena respuesta del

público las temporadas 1998 y 1999, como sucedió también con El pecado que no se puede

nombrar, Cinco puertas y Ya nadie recuerda a Frederic Chopin. A los lanzamientos

editoriales, siempre modestos, se sumaron las ediciones del Instituto Nacional del Teatro.

Este fue el año del centenario de Borges, y el teatro le tributó el

24 de agosto un logrado homenaje a través de Espejos y laberintos, especie de carrousel

del que participaron actores, músicos y cantantes, bajo la dirección de Leonor Manso.

Fue también el año en que dijeron adiós importantes figuras de la escena, como Osvaldo

Dragún, el dramaturgo Aaron Korz, la actriz Eva Franco y el actor Jorge Mayor.

Se vieron obras de clásicos contemporáneos, del inglés Harold Pinter (El amante, El

montaplatos, El cuidador) y el austríaco Thomas Bernhard (La fuerza de la costumbre,

Minetti, con Aldo Braga, y Almuerzo..., las dos últimas dirigidas por Roberto

Villanueva). Piezas de Shakespeare en montajes bien diferenciados: Puck. Sueño de verano,

según Claudio Gallardou, Las alegres mujeres de Shakespeare, dirigida por Claudio

Hochman, y Shylock, una puesta polémica, donde se enlazó un tema serio como la

discriminación con elementos festivos. Bertolt Brecht estuvo presente a través de

Galileo (en el San Martín) y Proyecto Brecht (en Babilonia). Se organizaron ciclos en

espacios tradicionales y nuevos, entre otros en el C. C. San Martín (Festival

Italo-Argentino), El Doble, Del Otro Lado, El Vitral, la Alianza Francesa (Teatro Francés

Contemporáneo), Liberarte, Foro Gandhi, El Observatorio, Auditorio Cendas, Fray Mocho y

el Teatro IFT. Fue recuperado el Teatro Armando Discépolo, de Pichincha 53, donde hoy

funciona el Teatro Universitario de Arte. Se apostó al Teatro Leído en el Picadilly,

Regina y Presidente Alvear, y como es habitual en época de vacas flacas se multiplicaron

los unipersonales y los espectáculos de narración oral. actriz Eva Franco y el actor Jorge Mayor.

Se vieron obras de clásicos contemporáneos, del inglés Harold Pinter (El amante, El

montaplatos, El cuidador) y el austríaco Thomas Bernhard (La fuerza de la costumbre,

Minetti, con Aldo Braga, y Almuerzo..., las dos últimas dirigidas por Roberto

Villanueva). Piezas de Shakespeare en montajes bien diferenciados: Puck. Sueño de verano,

según Claudio Gallardou, Las alegres mujeres de Shakespeare, dirigida por Claudio

Hochman, y Shylock, una puesta polémica, donde se enlazó un tema serio como la

discriminación con elementos festivos. Bertolt Brecht estuvo presente a través de

Galileo (en el San Martín) y Proyecto Brecht (en Babilonia). Se organizaron ciclos en

espacios tradicionales y nuevos, entre otros en el C. C. San Martín (Festival

Italo-Argentino), El Doble, Del Otro Lado, El Vitral, la Alianza Francesa (Teatro Francés

Contemporáneo), Liberarte, Foro Gandhi, El Observatorio, Auditorio Cendas, Fray Mocho y

el Teatro IFT. Fue recuperado el Teatro Armando Discépolo, de Pichincha 53, donde hoy

funciona el Teatro Universitario de Arte. Se apostó al Teatro Leído en el Picadilly,

Regina y Presidente Alvear, y como es habitual en época de vacas flacas se multiplicaron

los unipersonales y los espectáculos de narración oral.

El teatro de calle hizo su aporte y se unió en espectáculos como Luz

de fuego, organizado entre otros por La Runfla (que a comienzos de año preparó una

versión de Macbett, de Ionesco),  grupos murgueros y de danza. Dentro del

teatro acrobático, se vieron dos buenos trabajos: Gala, obra enrolada en el género del

Nuevo Circo (dirigida por Gerardo Hochman) y Verona, reescritura de Romeo y Julieta, de

Shakespeare, donde los intérpretes congeniaron la estética del clown con la destreza

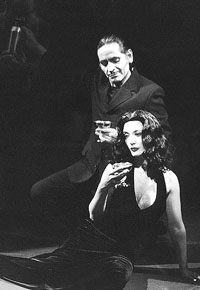

física. Entre las propuestas del teatro comercial despertaron algún interés la

pretenciosa Closer, de Patrick Marber, publicitada como trasgresora (en el Broadway,

reinaugurado como sala teatral por Alejandro Romay, flamante autor de

"Endechas"), Misery, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo, Rompiendo códigos, de

Hugh Whitemore, protagonizada por Arturo Puig, Frida Kahlo, una pasión, con Virginia Lago

en el papel de la artista mexicana, y Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene

O'Neill, que reunió a dos estrellas, Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en el Maipo. El

reconocimiento internacional fue, en general, para los trabajos experimentales de El

Periférico de Objetos, el Sportivo Teatral que lidera Ricardo Bartis, y obras como

Poroto, de Eduardo Pavlovsky, y Cachetazo de campo, de Federico León. Todos invitados a

festivales europeos, como los de Cádiz, Madrid, Berlín y Avignon. grupos murgueros y de danza. Dentro del

teatro acrobático, se vieron dos buenos trabajos: Gala, obra enrolada en el género del

Nuevo Circo (dirigida por Gerardo Hochman) y Verona, reescritura de Romeo y Julieta, de

Shakespeare, donde los intérpretes congeniaron la estética del clown con la destreza

física. Entre las propuestas del teatro comercial despertaron algún interés la

pretenciosa Closer, de Patrick Marber, publicitada como trasgresora (en el Broadway,

reinaugurado como sala teatral por Alejandro Romay, flamante autor de

"Endechas"), Misery, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo, Rompiendo códigos, de

Hugh Whitemore, protagonizada por Arturo Puig, Frida Kahlo, una pasión, con Virginia Lago

en el papel de la artista mexicana, y Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene

O'Neill, que reunió a dos estrellas, Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en el Maipo. El

reconocimiento internacional fue, en general, para los trabajos experimentales de El

Periférico de Objetos, el Sportivo Teatral que lidera Ricardo Bartis, y obras como

Poroto, de Eduardo Pavlovsky, y Cachetazo de campo, de Federico León. Todos invitados a

festivales europeos, como los de Cádiz, Madrid, Berlín y Avignon.

La relación con el poder

Las críticas a los funcionarios de Cultura de la ciudad mermaron en parte

cuando las autoridades hicieron partícipes de sus proyectos a los independientes. Un

ejemplo de esto fue la organización de la muestra paralela de obras argentinas que

acompañó al Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales que

dirigió Graciela Casabé (de Babilonia). Entre las polémicas produjo escozor en los

empresarios la propuesta, luego abortada por Cultura de la ciudad, de gravar a los

espectáculos extranjeros para subsidiar a los independientes. Las críticas a los funcionarios de Cultura de la ciudad mermaron en parte

cuando las autoridades hicieron partícipes de sus proyectos a los independientes. Un

ejemplo de esto fue la organización de la muestra paralela de obras argentinas que

acompañó al Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales que

dirigió Graciela Casabé (de Babilonia). Entre las polémicas produjo escozor en los

empresarios la propuesta, luego abortada por Cultura de la ciudad, de gravar a los

espectáculos extranjeros para subsidiar a los independientes.

En otro plano, el director del INT, Lito

Cruz, fue duramente criticado en los dos últimos meses por la Asociación de Teatros

Independientes (Artei), que lideran Alberto Félix Alberto (director y fundador de Teatro

del Sur, y presidente de la entidad) y la actriz Felisa Yeny (secretaria de Artei y

codirectora en el Teatro Payró), por recortes en los subsidios y atraso en los pagos,

acusando al mismo tiempo al Comfer de no haber hecho los depósitos a favor del INT y

mantener una deuda de unos 7 millones de pesos con el instituto, asuntos que Cruz aclaró

en su momento. El tema del subsidio es central en la estrategia elaborada por las

autoridades del instituto, puesto que las salas integradas a este sistema reciben a grupos

y elencos sin cobrarles el seguro. Estas demoras y controversias no abortaron sin embargo

la realización de las fiestas nacionales (Teatro, Mimo, Títere y Danza) organizadas por

el INT, donde elencos de todo el país mostraron tanto altibajos en lo artístico como

avidez por intercambiar experiencias. |

Lecciones de historia

El autoritarismo y los vaivenes de la política

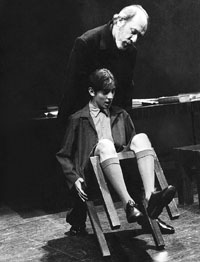

nacional fueron el centro de espectáculos de muy diferente formato. En El Experimento

Damanthal, el director Javier Margulis concretó un friso de gran impacto visual acerca de

los abusos de la ciencia al servicio del poder. El tutor, obra que marcó el debut del

cineasta Jorge Polaco en el guión y la dirección teatral, encaró desde una perspectiva

satírica el tema de la represión en el plano familiar y social. En clave humorística,

el grupo Catalinas Sur estrenó El fulgor argentino, colorido repaso de los sucesos

políticos y sociales más importantes de la Argentina desde los años 30. Un suceso

ambientado en los 60 fue el pretexto elegido por el dramaturgo Jorge Leyes para

reflexionar sobre el mundo de la militancia de esos años y su incidencia en el presente

en Long Play, 33 revoluciones por minuto. El tema de los desaparecidos se hizo presente en

las situaciones aparentemente absurdas de la notable Living, último paisaje, de Ciro

Zorzoli. En otro tono, éste aparece en Romancito, de Cecilia Propato, y El cuarto del

recuerdo, de Mario Cura, que dirigió Rubens Correa. Una propuesta de contornos

emblemática fue Dreyfus, dirigida por Manuel Iedvabni, basada en un caso famoso de

discriminación, escrita por el judío francés Jean Claude Grumberg que inauguró la

nueva sala de la AMIA. |

La música sobre tablas

Enlazando testimonio y música, la actriz

Verónica Oddó supo homenajear escénicamente a su hermano Willy, cofundador del conjunto

Quilapayún, en Sólo tengo una certeza, espectáculo del que participó Juan Carlos

Gené. Otra apuesta singular fue Manchas en el silencio, con textos de Samuel Beckett e

interpretación de Miguel Guerberof y Cristina Banegas sobre una idea del músico Martín

Bauer. Diferentes, pero igualmente destacables fueron Academia de baile Orestes, una

historia de suburbio de Alberto Muñoz, Once corazones, metáfora sobre la realidad

argentina a partir de la historia de las glorias y fracasos de un club de fútbol,

dirigida por Rubens Correa y Javier Margulis, Androcles y el león (destacable

básicamente por el humor del grupo Los Macocos) y Los indios estaban cabreros, una puesta

de Rubén Pires y murga de Coco Romero, apoyada sin reservas por el público. |

La pasión por experimentar

La experimentación partió del Centro Ricardo

Rojas (donde últimamente se vio Proyecto Museos IV), Babilonia, El Callejón de los

Deseos, Galpón del Abasto y del Sportivo Teatral que dirige Ricardo Bartis. En cuanto a

las obras sobresalieron Carne Patria, dirigida por Pompeyo Audivert en su teatro El

Cuervo, Unos viajeros se mueren, de Daniel Veronese, Cuento de invierno, un montaje de

Miguel Guerberof sobre la obra homónima de William Shakespeare, La mano en la caja en el

frasco en el tren, de Pedro Sedlinsky, Geometría y Faros de color, de Javier Daulte, una

conducida por Mónica Viñao, y la otra por el mismo autor y Gabriela Izcovich, y Teatro

proletario de cámara, sobre textos de Osvaldo Lamborghini. Fuera de ese circuito se

estrenaron obras experimentales de buen nivel en el Centro Cultural Recoleta (la excelente

Teresa R, versión de la novela Teresa Raquin, de Emile Zola, dirigida por Luciano

Suardi), en el Teatro San Martín (La modestia, de Rafael Spregelburd), en Andamio (Idiota

procesión del tiempo, versión de Saverio, el cruel, de Roberto Arlt, en un montaje de

Julio Cardoso) y el Teatro del Pueblo (la polémica Mil quinientos metros sobre el nivel

de Jack, de Federico León). A estas propuestas se sumó la del grupo El Periférico de

Objetos, que festejó sus diez años con una retrospectiva de sus obras en Babilonia y El

Callejón de los Deseos. |

El universo de la mujer

Los temas vinculados con la problemática

femenina (la creación, las restricciones sociales, la maternidad y la relación con los

hijos) hallaron eco en varias obras, como las inspiradas en la trágica vida de la poeta

uruguaya Delmira Agustini: Cartas a Delmira, con Florencia Saraví Medina y montaje de

Marcelo Nacci, y La pecadora, de Adriana Genta, con puesta de Cristina Banegas. De

profesión maternal, de Griselda Gambaro y dirección de Laura Yusem, mostró sin

sentimentalismo la herida que dejó en una madre y su hija el tiempo no compartido. Otra

fue la propuesta de La reina de la belleza, del irlandés Martin McDonagh, con Leonor

Manso y Aída Luz, premiada por este trabajo. Formando parte del Proyecto Magdalena, se

pudo concretar finalmente el Primer Ciclo Internacional de Mujeres Artistas, con

exhibición de obras. Sobre una idea de Patricia Zangaro y Leonor Manso, se presentó La

Diosa, espectáculo que destacó los aspectos femeninos del género humano, proponiéndose

además como un evento de interés barrial. |

El adiós público del

matador Vittorio

La temporada internacional no quedó limitada al

Festival de Buenos Aires: abrió con el Encuentro Iberoamericano en el Cervantes, y

continuó con la pretemporada del grupo La Zaranda, de Jerez de la Frontera, que estrenó

Cuando la vida eterna se acabe. Después, La Fura dels Baus trajo Fausto, versión 3.0.;

el Odin Teatret de Dinamarca presentó Mythos, y se vio a José Sacristán y Paloma San

Basilio en El hombre de La Mancha. Llegó también Carmen, una puesta flamenca de La

Cuadra de Sevilla (compañía que dirige Salvador Távora) que cruzó la leyenda de la

cigarrera con acontecimientos dramáticos de la historia española; el Ensamblaje Teatro

de Colombia, el Centro Dramático de España y el Teatro Núcleo de Ferrara, con un

montaje al aire libre sobre la Shoah. En cuanto al Festival Internacional (realizado entre

el 9 y el 26 de setiembre), la gran figura fue Vittorio Gassman. L'addio del mattatore

atrajo a todo tipo de público. Entre las obras, Murx. Una velada patriótica, por la

Compañía Volksbühne de Berlín, se destacó ampliamente del resto. De todos modos

suscitaron interés The man who..., un montaje de Peter Brook, Persephone, de Bob Wilson,

Madame de Sade, dirigida por el chileno Andrés Pérez Araya, Shakespeare's Villains, con

Steven Berkoff, y Daaalí, por los catalanes de Els Joglars. Gassman dio sus dos únicas

funciones sobre un incesante fondo de bombos que partían de la calle, donde los

estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad pedían más concreciones

respecto de la entrega de un espacio para desarrollar sus tareas, luego de los derrumbes

que se produjeron en la sede de la institución que ocupaban entonces en la calle Perú. |

|

un fuerte apoyo de la

Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y

actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras

de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la

temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II

Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura

de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los

porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.

Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias

adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien

hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig

W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,

propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces

desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,

incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera

institucional.

un fuerte apoyo de la

Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y

actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras

de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la

temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II

Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura

de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los

porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.

Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias

adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien

hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig

W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,

propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces

desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,

incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera

institucional.