|

|

Las escalofriantes

historias de Victor Klemperer y Edith Hahn

Caminando

entre asesinos

Dos

nuevos libros se suman al debate sobre cuánto sabían los

alemanes de las atrocidades nazis en los campos de concentración.

El primero de ellos es el diario llevado por Victor Klemperer, un

profesor de francés, que sobrevivió a los campos por ser

veterano

de la Primera Guerra, por estar casado con una no-judía y por haber

sido registrado como protestante por sus padres. El segundo cuenta la

historia de Edith Hahn, una enfermera judía que se casó

con un

oficial nazi. Ambos testimonios –en especial el de Klemperer–

ofrecen un elemento hasta ahora en segundo plano en el debate sobre el

Holocausto: el testimonio directo de quienes se salvaron

de ser víctimas de la máquina de la muerte nazi.

POR

MARTIN GRANOVSKY

Dice la anotación: “La señora

Gump nos contó cosas terribles de Frankfurt y de su pueblo, Ulm.

Todos los profesores varones de la escuela fueron enviados a Buchenwald

y las profesoras tomaron su lugar. La señora Gump sufrió

abusos y vejaciones por parte de la misma gente, pero la policía

tenía órdenes de no hacer nada”.

La

anotación está apuntada a mano, en un diario íntimo,

el domingo 1º de enero de 1939, el año en que se desencadenó

la Segunda Guerra Mundial. Leída sesenta años después,

revela tres claves de la Alemania nazi: 1) que muchos alemanes de a pie

sabían de la existencia de los campos de concentración como

el de Buchenwald; 2) que conocían la especialización de

los campos, como instrumentos de genocidio; y 3) que muchos no sólo

callaron o fingieron ignorancia; también acompañaron, vejando

a las sobrevivientes, el horror de los campos en la vida cotidiana. La

anotación está apuntada a mano, en un diario íntimo,

el domingo 1º de enero de 1939, el año en que se desencadenó

la Segunda Guerra Mundial. Leída sesenta años después,

revela tres claves de la Alemania nazi: 1) que muchos alemanes de a pie

sabían de la existencia de los campos de concentración como

el de Buchenwald; 2) que conocían la especialización de

los campos, como instrumentos de genocidio; y 3) que muchos no sólo

callaron o fingieron ignorancia; también acompañaron, vejando

a las sobrevivientes, el horror de los campos en la vida cotidiana.

Películas, documentales y libros ya explicaron cómo funcionaba

la máquina de matar montada por Adolf Hitler. Las últimas

investigaciones, en cambio, prestan atención a los intrincados

vínculos entre esa maquinaria perfecta y su complemento social.

En todo el mundo se discutió el último libro de Daniel Goldhagen,

Los verdugos voluntarios de Hitler, cuya tesis dice que el fondo antisemita

de los alemanes tornó innecesario cualquier esfuerzo del Tercer

Reich por cooptarlos. El debate tuvo más en cuenta los antecedentes

históricos y las inferencias que los testimonios directos. Era

explicable: la obsesión nazi por la monumentalidad y el desprecio

por los pequeños espacios subjetivos no dejaron lugar para los

diarios de época, y las visiones personales de un Albert Speer

–una retrospectiva desde el punto de mira de un jerarca– recién

se expresaron después de la guerra.

El gran testimonio directo fue, naturalmente, el Diario de Ana Frank,

cuya conexión con la realidad exterior era el propio encierro en

una casa de Amsterdam, contracara de los campos y las deportaciones, y

constatación de que incluso en esas condiciones una pequeña

dosis social de altruismo permitió que luteranos ayudaran a judíos,

aun a costa de su vida.

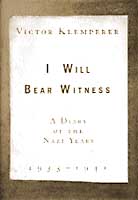

El otro gran testimonio es, ya, el libro I will bear witness (“Daré

testimonio”) de Victor Klemperer, editado en alemán e inglés,

pero lamentablemente todavía no en castellano. Al libro de Klemperer

pertenece el apunte sobre la señora Gump que encabeza estas líneas.

Otro libro recientemente aparecido en inglés, apasionante pero

a gran distancia del anterior, ofrece el testimonio de Edith Hahn: su

título es The Nazi Officer’s Wife (“La esposa del oficial

nazi”) y el subtítulo agrega “Cómo hizo una mujer

judía para sobrevivir al Holocausto”.

Edith, que ahora tiene 85 años y vive en Israel, no escribió

un diario en caliente. Contó su historia años después.

El de Victor sí es un diario. Por el momento, se ha publicado un

primer tomo, que va de 1933 a 1941, y que es como un diario de Ana Frank

escrito gracias a una combinación increíble de dos situaciones

excepcionales: Klemperer sobrevivió porque era un veterano de la

Primera Guerra Mundial, porque estaba casado con una no judía,

porque su padre estaba inscripto en la Iglesia protestante y porque él

mismo quedó inicialmente registrado en las dos religiones, la judía

y la cristiana. Y decidió correr el riesgo enorme de escribir un

diario sin mentir ni mentirse.

Klemperer no era un dirigente político, ni un militante, ni un

resistente, sino un profesor enamorado de la Francia de la Ilustración.

Asombra notar cuántas claves estaban al alcance de cualquiera que

quisiese o pudiese entender la situación alemana, qué pocas

cosas eran realmente secretas, cómo se fue construyendo la vida

cotidiana de la Alemania nazi.

Los propios judíos quisieron ignorar, en un principio, qué

representaba el nacionalsocialismo. “Estábamos en lo de los

Blumenfeld con los Raab”, cuenta Klemperer. “Raab, experto en

economía política, presidente del Club Humboldt, afirmó

que había que votar por los nacionalgermanos parafortalecer el

ala derecha de la coalición”. Todavía los nazis insistían

en que nada iba a sucederles a los judíos leales.

A un observador lúcido como Klemperer le impresionó el primer

discurso de Hitler después de su elección como presidente

del gobierno. No tanto el contenido; más bien, la escenografía

de antorchas. Y el tono, que describe como “el sonido untuoso de

un pastor”. Después irá completando la radiografía

del Führer. La articulación discursiva de un jefe de secta,

palabras sencillas sin ninguna pretensión intelectual, la crítica

a los internacionalistas, falacias. “El hombre es un fanático”,

escribe Victor en una de sus primeras conclusiones.

En soledad, Klemperer comienza a percibir la inminencia de un desastre.

Quiere refugiarse en el cine, pero ni siquiera una buena película

logra abstraerlo de Hitler. Así comienza el encierro espiritual,

aun sin encierro físico. “Nadie se anima a escribir una carta,

a telefonear, a visitar a los amigos sin un cálculo previo”.

Primero será el cambio de costumbres, el quiebre de la voluntad

individual. Después vendrá la paranoia, la convicción

de que cualquier vecino puede ser un informante de la Gestapo. Victor

escribe que su vida se termina. Sus estudios funcionan, a lo sumo, como

anestesia. Pero pocos comparten su francomanía, su cosmopolitismo

en medio de un clima fuertemente xenófobo. A una de sus clases

sobre Corneille asisten sólo dos alumnos. Uno, Isakowitz, ya tiene

su tarjeta amarilla de judía. El otro, Hirschowicz, tarjeta marrón

como descendiente de turcos. Los alemanes tienen tarjeta azul. Klemperer

se pregunta si podrá publicar alguna vez su trabajo sobre Francia.

¿Se lo autorizará lo que Hitler ya define como el “Estado

total”? Un chiste: llega un judío a Palestina. Le preguntan:

“¿Vienes de la cárcel o de Alemania?”. Una escena

en el teatro: aparece un monstruo en la obra, una criatura horrible, e

inmediatamente una chiquita sentada al lado de Klemperer susurra “¡El

judío!”. En noviembre de 1938 ocurre la Noche de los Cristales

Rotos: la destrucción de negocios judíos en toda Alemania,

sobre todo en Berlín, “causa menos impacto en la nación

que una barra de chocolate partida en Navidad”.

Los judíos ilustrados, sin embargo, se contentan teorizando acerca

de la idea del cuerpo extraño. Otra vez en lo de los Blumenfeld,

el señor Kuhn explica que el régimen de Mussolini en Italia

se corresponde con las tiranías del Renacimiento italiano. “Es

compatible con la psiquis italiana”, dice. ¿Qué diferencia

hay, por ejemplo, con los Medici? Pero en Alemania, un régimen

como el de Hitler no tiene raíz histórica alguna, y por

lo tanto “es tan no-alemán que no durará”.

Otros datos aportados por el mismo Kuhn días después podrían

servir para pulverizar la teoría –en realidad, una ilusión

de supervivencia– y explicar la legitimidad popular de Hitler. Ya

no hay más quiebras, al menos de no judíos. La información

dada en el libro de Klemperer tiene un fuerte parentesco con la descripción

de la vida de Werner Vetter, el oficial mencionado en el título

del libro de Edith Hahn, quien antes del nazismo era prácticamente

un desclasado sin futuro: con su afiliación al partido nazi consiguió

trabajo, prebendas, confort social.

Y confort intelectual. Klemperer deja una observación que podría

aplicarse a cualquier dictadura: “Los conceptos de tiempo y espacio

son aniquilados. Uno debe hacerse místico”. El gran sufrimiento

de Victor es que el tiempo no pasa. O que pasa y nada ocurre. Un extraordinario

vacío en el que podría rastrearse con facilidad la depresión.

“No sé si el tiempo está congelado o corre demasiado

velozmente”, anota. Y después: “Nada cambia; siempre

la misma confusión letárgica, mortuoria, como de prisión”.

El espacio se reduce y aumenta el aislamiento. “Silencio absoluto

de parte de parientes y amigos. En dos semanas, sólo una visita

en taxi al dentista.” La Gestapo allana la casa. Se lleva la radio.

A Victor sólo le resta una pasiva lucidez para el análisis.

“O la guerra comienza y dura mucho, y en tal caso todos moriremos”,

conjetura en 1939, “o Hitler vence en una semana, en cuyo caso también

moriremos”.

Tras la radio, los libros.

Tras los libros, la casa. “Como judío, no tiene derecho a

ella, pero como su esposa es aria, puede alquilar dos habitaciones en

otro sitio”. Luego vendrá la prohibición de acceder

a parques y jardines. También el castigo por una falta estúpida,

como dejar una ventana sin cubrir (lo cual aumentaba la chance de que

los aviones ingleses pudieran detectar un blanco en la noche) y la cárcel.

Está claro, y Klemperer lo asume con todas las letras por primera

vez: no fue preso por una infracción tonta sino por su condición

de judío, aun dentro de la bigamia religiosa que lo salvó

del campo de concentración.

La experiencia del calabozo da pie a Klemperer para otra reflexión

apropiada a cualquier situación de dictadura: “En la celda

89 pensé que estaba dentro de una película, la película

cómica y trágica del prisionero en su celda. Después

me superó mi percepción banal. En verdad, todas las percepciones

profundas son banales y, a lo sumo, un hombre puede encontrar una forma

diferente y más original de expresarlas. Es una percepción

banal, y verdadera, pensar que sólo sabemos lo que experimentamos

por nosotros mismos”. La cárcel termina cerrando la metáfora

del tiempo. Si antes a Victor lo irritaba la inmovilidad, la absoluta

ausencia de actividades voluntarias, el vacío de casi doscientas

horas de calabozo se convierte en el clímax del vacío absoluto.

En Klemperer no hay aventura sino el mero registro de la resignación,

la observación lúcida de las señoras que se saludan

con el “Heil Hitler” antes de preguntarse por sus bebés

e intercambiar las noticias victoriosas del frente de combate, la desaparición

de los amigos, incluidos los Raab y los Blumenfeld, la voluntad devaluada

del que vegeta esperando la muerte y mata la espera narrando.

La excepcionalidad de Victor es casi administrativa. Sobrevivió

por un hueco en la perfecta máquina del Reich, casi el único

hueco conocido. La excepcionalidad de Edith se parece mucho a la aventura,

porque Edith quedó viva al conseguir los papeles de una amiga no

judía –otro caso extraño de altruismo– y al encontrarse

con una personalidad inusualmente contradictoria como la de Werner, que

terminó protegiéndola incluso sabiendo que era judía.

Si Klemperer no tenía siquiera la chance de disimular –ni

esa elección le quedaba–, Edith debió ocultar hasta

su educación en el hospital donde servía como enfermera

y, por supuesto, guardarse los recuerdos. No debía contar que en

Viena su abuelo había sido despojado de la casa, como Klemperer,

y con ello desprovisto de sus objetos queridos. Ni reflexionar en voz

alta sobre una conclusión que –al revés de Klemperer,

quien sugiere y muestra en, vez de ocupar él mismo el sitio de

la moraleja–, Edith hace explícita: todos sabían.

“¿Sabía el resto de los austríacos qué

les pasaba a los judíos? ¿Entendían que los judíos

eran desposeídos de sus bienes y comenzaban a sentir el hambre?

Déjenme contarles una historia. Una vez, después del Anschluss

(la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi), un policía

me paró por la calle para castigarme por cruzar mal. Me dijo que

debía pagar una multa. Pero soy judía, le dije. Eso era

todo lo que él necesitó escuchar para saber que yo no tenía

un centavo, que no disponía de la menor posibilidad de pagarle

nada, y me dejó ir. Ya ven, cuando hoy dicen que ignoraban el despojo

a los judíos, no hay que creerles. Todos sabían”, dice

Edith Hahn en su libro.

Klemperer estuvo a punto de ser internado en un campo de concentración,

pero los nazis no tuvieron tiempo de hacerlo. Klemperer estaba en Dresden,la

ciudad de Alemania que en 1945 sufrió el mayor bombardeo aliado

de la Segunda Guerra. Junto con las construcciones, los cuarteles y los

edificios, las bombas destruyeron el sistema de dominación nazi.

Klemperer pudo haber muerto igual que sus futuros verdugos, pero sobrevivió,

y rescató sus apuntes de doce años de Alemania nazi.

El marido de Edith Hahn fue enviado a Siberia por los soviéticos.

En 1947 se separaron.

Es probable que la historia no sea maestra de la vida, como querían

los griegos, y que, al decir de Klemperer, la experiencia propia sea siempre

más importante que el aprendizaje a partir de los demás.

Pero, a la vez, el vacío es sólo el tiempo de las dictaduras,

y soñar con el vacío resulta no sólo dañino

sino tonto. Incluso en la Argentina, la memoria aparece como un costado

inevitable del tiempo. Tal vez no haya aquí un Klemperer, pero

bastaría la historia de una buena Fraülein Gump para completar

el capítulo que falta escribir: ya se conoce cómo se mataba;

queda pendiente saber qué hicieron, qué pensaban y qué

sentían los que no fueron ni víctimas físicas ni

brazos ejecutores del terror.

Los

distintos documentos de Edith Hahn:

Su libreta de estudios.

El documento emitido por el gobierno nazi.

El nuevo documento, cuando

los nazis exigieron que a los

judíos se les viera la oreja izquierda en la foto.

El documento que la acreditaba como jurado en Bradenburgo.

Su último documento, después de 1945.

arriba

|