|

Mármoles

Por

Juan Sasturain

|

|

No hace mucho tiempo hubo un personaje mítico, un viejo canchero

–entiéndase: encargado del cuidado de la cancha– que

se llamaba José Campodónico, alias Campitos. Este Campodónico,

del que me he ocupado fervorosamente en otro lugar, era ingeniero agrónomo,

pero sobre todo hincha futbolero, y desarrolló una teoría

basada en la soberbia intuición y en sorprendentes y minuciosas

investigaciones de campo en el campo (precisamente). Según sus

estadísticas hoy perdidas, los jugadores de fútbol no vienen

de cualquier parte sino de algunos lugares en particular, y estableció

cierto tipo de correlaciones entre las diversas zonas agrícolas

de nuestro país, los cultivos específicos de cada una y

la aparición de wines, zagueros, centrojás o centrodelanteros.

Creer o reventar, los datos que acumuló Campitos en sus investigaciones

durante dos décadas tenían –dicen– algunas conclusiones

incontrastables. Y uno de sus puntos de partida fue, sin duda, la proverbial

fertilidad de la Pampa Gringa, esa mancha productiva que se extiende desde

el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba

a todo el centro y sur de Santa Fe, donde la colectividad tana afincada

no sólo produjo incontables toneladas de trigo para los ávidos

barcos sino centenares de jugadores para Newell’s y Central primero

y para el mundo después. Cualquiera que se ponga –como se

puso Campitos– a inventariar apellidos y orígenes, comprobará

la proliferación de gringos peninsulares entre los jugadores de

los equipos rosarinos desde décadas atrás. El meritorio

trabajo en las inferiores de Ñuls de Jorge Griffa –dicen las

malas lenguas– no fue otra cosa que salir al campo a juntar –o

cosechar, casi- tanitos hábiles, fuertes, despiertos y bien alimentados.

De Valdano a Batistuta con infinidad de escalas previas, intermedias y

posteriores.

No hace mucho tiempo hubo un personaje mítico, un viejo canchero

–entiéndase: encargado del cuidado de la cancha– que

se llamaba José Campodónico, alias Campitos. Este Campodónico,

del que me he ocupado fervorosamente en otro lugar, era ingeniero agrónomo,

pero sobre todo hincha futbolero, y desarrolló una teoría

basada en la soberbia intuición y en sorprendentes y minuciosas

investigaciones de campo en el campo (precisamente). Según sus

estadísticas hoy perdidas, los jugadores de fútbol no vienen

de cualquier parte sino de algunos lugares en particular, y estableció

cierto tipo de correlaciones entre las diversas zonas agrícolas

de nuestro país, los cultivos específicos de cada una y

la aparición de wines, zagueros, centrojás o centrodelanteros.

Creer o reventar, los datos que acumuló Campitos en sus investigaciones

durante dos décadas tenían –dicen– algunas conclusiones

incontrastables. Y uno de sus puntos de partida fue, sin duda, la proverbial

fertilidad de la Pampa Gringa, esa mancha productiva que se extiende desde

el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba

a todo el centro y sur de Santa Fe, donde la colectividad tana afincada

no sólo produjo incontables toneladas de trigo para los ávidos

barcos sino centenares de jugadores para Newell’s y Central primero

y para el mundo después. Cualquiera que se ponga –como se

puso Campitos– a inventariar apellidos y orígenes, comprobará

la proliferación de gringos peninsulares entre los jugadores de

los equipos rosarinos desde décadas atrás. El meritorio

trabajo en las inferiores de Ñuls de Jorge Griffa –dicen las

malas lenguas– no fue otra cosa que salir al campo a juntar –o

cosechar, casi- tanitos hábiles, fuertes, despiertos y bien alimentados.

De Valdano a Batistuta con infinidad de escalas previas, intermedias y

posteriores.

Y todo tiene que ver precisamente con la apoteosis todos los domingos

renovada –ayer hizo tres más en su camino hacia una nueva

hazaña en el calcio– del incombustible goleador de Reconquista,

uno de esos emblemáticos, privilegiados, frutos de la Pampa Gringa

para el mundo. Porque el fenómeno Batistuta plantea, además,

otra cuestión que Campitos no consideró pero que también

puede tener sus puntas para descular: no (sólo) interesa ver de

dónde vienes sino saber adónde vas. Y Batistuta siempre

ha tenido claro cuál era su destino, ese a donde llevan todos los

caminos: Roma. Con todo lo que significa.

Se sabe: Batistuta estuvo nueve temporadas en la Fiorentina –llegó

desde Boca tras pasar por River desde su Newell’s original–

y allí batió todos los records de goles e idolatría.

Pero no fue campeón. Se sabe: la Fiorentina es el equipo mediano

de una ciudad entorpecida de belleza, inmovilizada por miradas de embeleso

que la congelan. Era el ámbito y el contexto para Francescoli,

por ejemplo. En una ciudad museo, con un equipo más para ver que

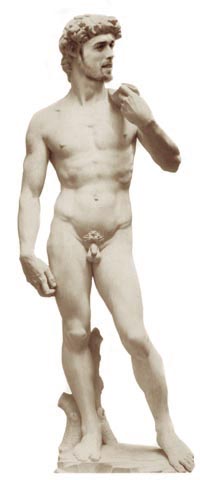

para ganar, Batistuta fue la apolínea belleza del David encarnada

y sujeta en tensión. El magnate Cecchi Gori –que lo atesoró

en su jaula de oro casi una década– lo exhibía cada

domingo, lo compraba cada año con el mejor contrato, pero él

quería otra cosa: quería ganar, quería conquistar,

quería la desprolija, desaforada apoteosis del Poder.

Y ahora está en Roma, donde ya no importa ser bello –que lo

es– sino pisar y pasar por arriba –que lo hace–. Bati es

más jugador de circo (romano) que de museo (florentino). La perfección

estática del equilibrado David le sentaba, pero no daba cuenta

de su alma caliente y ambiciosa. Cambió de mármol, bajó

en el mapa, se calentó. Es el último de esa galería

de bustos imperiales, desafiantes, tan humanos e imperfectos que hicieron

y deshicieron el mundo conocido. Ha encontrado su lugar. De la Pampa Gringa

al Imperio.

REP

|