|

Por

Sandra Russo

Desde

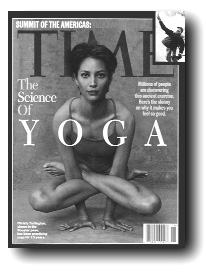

la tapa de la edición de abril de Time, la modelo Christy Turlington

mira serena a la cámara desde su posición de Rooster, un

asana sólo para iniciados. Ella lo es: ha estado practicando yoga

durante los últimos quince años, casi la mitad de su vida.

En el interior de la revista, Sharon Gannon, una maestra de esa disciplina

hindú fundadora del Centro Yoga Jivamukti de Nueva York, se ha

dejado fotografiar sola y con Turlington en posturas que demuestran una

increíble fuerza y al mismo tiempo una notable calma. Acaso en

esa promesa, fuerza y calma juntas, indisociadas, se base el furor del

yoga en Occidente. Millones de personas que viven la vida loca buscan

afanosamente una herramienta que les permita mantenerse competitivas y

eficientes, y que al mismo tiempo las alivie del malestar globalizado. Desde

la tapa de la edición de abril de Time, la modelo Christy Turlington

mira serena a la cámara desde su posición de Rooster, un

asana sólo para iniciados. Ella lo es: ha estado practicando yoga

durante los últimos quince años, casi la mitad de su vida.

En el interior de la revista, Sharon Gannon, una maestra de esa disciplina

hindú fundadora del Centro Yoga Jivamukti de Nueva York, se ha

dejado fotografiar sola y con Turlington en posturas que demuestran una

increíble fuerza y al mismo tiempo una notable calma. Acaso en

esa promesa, fuerza y calma juntas, indisociadas, se base el furor del

yoga en Occidente. Millones de personas que viven la vida loca buscan

afanosamente una herramienta que les permita mantenerse competitivas y

eficientes, y que al mismo tiempo las alivie del malestar globalizado.

Lo que en los 60 fue una moda de elites culturales orientalizadas hoy

ha alcanzado grados de divulgación enormes. Los médicos

recomiendan yoga. Los psicólogos y los psiquiatras, también.

Eso dio motivo a la tapa de Time. Millones de personas están descubriendo

ahora las virtudes de estos ejercicios antiquísimos que parecen

mejorar la calidad de vida sin contraindicaciones. No hay que exponerse

a otra cosa que a respirar, relajarse, concentrarse, elongar músculos

y buscar la calma. No hay que creer en nada en especial, más allá

de principios humanitarios básicos comunes a todas las religiones.

En una de las seis sedes porteñas de la Fundación Indra

Devi, su discípulo David Lifar intenta hacerle un lugar –literalmente,

le busca una colchoneta– a una profesora de educación física

cuya columna vertebral está en problemas. La clase está

totalmente completa. La chica no se resigna a irse. Le pide a Lifar que

interceda. Mientras tanto, en la recepción, una señora de

74 años averigua horarios. Dice que ya ha tomado clases en el pasado,

hace dos décadas. Y que ahora quiere volver. “Me hace bien

a los huesos”, explica.

Lifar se formó como instructor con Indra Devi. Hoy aplica ese yoga

de ocho pasos que consta  de

una serie de principios filosóficos muy básicos; de las

posturas o asanas, que en sí mismos son curativas y energizantes;

de una respiración consciente y completa; de ejercicios de concentración,

que literalmente enseñan a llevar la atención hacia un centro;

de ejercicios de relajación, en los cuales se recorre el cuerpo

con la mente y se intenta descubrir en él los nudos de tensión;

y finalmente de meditación, a la que se llega cuando se ha logrado

controlar los sentidos y se es capaz de dirigirlos. Se busca así

el espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Quienes lo encuentran

aseguran que es a eso a lo que los orientales llaman paz interior. de

una serie de principios filosóficos muy básicos; de las

posturas o asanas, que en sí mismos son curativas y energizantes;

de una respiración consciente y completa; de ejercicios de concentración,

que literalmente enseñan a llevar la atención hacia un centro;

de ejercicios de relajación, en los cuales se recorre el cuerpo

con la mente y se intenta descubrir en él los nudos de tensión;

y finalmente de meditación, a la que se llega cuando se ha logrado

controlar los sentidos y se es capaz de dirigirlos. Se busca así

el espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Quienes lo encuentran

aseguran que es a eso a lo que los orientales llaman paz interior.

“Ultimamente estamos recibiendo muchos profesionales, sobre todo

gente que proviene del mundo de la informática”, dice Lifar.

“Gente que tiene trabajos en los que el cuerpo sufre. Los docentes,

por ejemplo, llegan con disfonías. Vienen chicos jóvenes

que trabajan en empresas multinacionales, recepcionistas que atienden

cien llamadas por día, lo que equivale a cien problemas. Hay aspectos

sutiles de las relaciones interpersonales que la gente no sabe cómo

manejar. Todos se van cargando con la energía ajena, sin saber

cómo descargarse. Y el yoga tiene respuestas”. En el ‘88,

cuando Lifar comenzaba a trabajar con Indra Devi, le propuso hacer clases

especiales y gratuitas de respiración. Ella estuvo de acuerdo y

lo puso a cargo. Desde entonces han pasado por ellas miles de personas.

Y siguen pasando. “Hoy, por ejemplo, estuve en la sede de Caballito

dando una de esas clases. Había sesenta personas. A veces miro

a la gente en esas clases y digo qué raro, nos enseñan a

hablar, a caminar, a jugar, pero nadie nos enseña a respirar”.

Lifar destaca dos aspectos del yoga que acaso expliquen por qué

Occidente ha recibido al yoga con los brazos abiertos. Por un lado, la

concentración “es eficientista, porque en la medida que uno

puede concentrarse eficientiza su tiempo, no debe repetir varias veces

las mismas cosas. El yoga rescata este concepto porque lo que busca es

que, gracias a la concentración, se aproveche el único bien

humano no renovable, que es el tiempo de vida”. Por otro lado, esta

disciplina con más de dos mil años de historia es un ariete

contra la mala sangre. “Cuando estoy tranquilo, el 60 por ciento

del oxígeno que entra a mi cuerpo va a parar a mi cerebro. O sea

que el 5 por ciento de mi cuerpo requiere poco más de la mitad

del oxígeno del que dispongo. Cuando me pongo nervioso, el cerebro

se lleva más de 95 por ciento del oxígeno, o sea que cuando

vulgarmente se dice que uno se hace mala sangre, es porque el cuerpo está

fabricando sangre de mala calidad. Por eso es importante recuperar la

calma”.

|

El

secreter

Quejas,

no

La queja siempre trae descrédito. Más sirve de ejemplar

atrevimiento a la pasión que de consuelo a la compasión.

Abre el paso a quien la oye para lo mismo, y es la noticia del agravio

del primero disculpa del segundo. Dan pie algunos con sus quejas

de las ofensas pasadas a las venideras, y pretendiendo remedio o

consuelo, solicitan la complacencia y aun el desprecio. Mejor política

es celebrar obligaciones de unos para que sean empeñados

por otros, y el repetir favores de los ausentes es solicitar los

de los presentes, es vender crédito de unos a otros. Y el

varón atento nunca publique ni desaires ni defectos, sí

estimaciones, que sirven para tener amigos y contener enemigos.

(Baltasar

Gracian, de “Oráculo manual y arte de la prudencia”).

Editorial Debate.

|

|

Sobre

gustos...

Por Andrés Osojnik

Las

historias de Mariana

Uno suele

poner cara de comprensiva circunstancia cuando el padre que tiene

enfrente empieza su cotidiano relato de lo que ya puede hacer su

pequeño/a hijo/a, de lo que ya aprendió, de lo inteligente

que es. Es el padre, piensa uno, mientras le hace las preguntas

de ocasión.

Un día la paternidad le toca a uno y la bebé de la

que se habla es la propia. Entonces uno va por el mundo contando

que la nena (todos saben hasta el hartazgo que se llama Mariana)

ya tiene dos años, que sabe su edad y la muestra con los

dedos, que sabe contar hasta cinco y que ya reconoce el amarillo,

el verde y el rojo. Que para ella un pajarito es un petén

y la tortuga Manuelita es Madudita y que se pasa el día pidiendo

el disco de María Elena Walsh. Que además lo reconoce

a la perfección entre toda la discoteca, como al resto de

los que le pertenecen.

Se sabe, esa teorizada tendencia de la nueva masculinidad nos dio

permiso a los varones (¿o fue al revés?) no sólo

para hacernos cargo de la paternidad sino también –y

sobre todo– para disfrutar de ella. Ocuparse del hijo/a, de

las vacunas que hay que darle, de llevarlo al jardín, de

jugar con él/ella, y además deleitarse con todo: pocas

cosas pueden ser tan difícilmente comprensibles para los

no iniciados como que un papá hasta pueda encontrar placentero

cambiarle el pañal a una hija.

Si el ejercicio de la paternidad es en sí misma una fuente

de placer (única manera de sobrellevar una noche en vela

porque la nena estaba con cólicos, con fiebre o simplemente

porque a la tarde durmió mucha siesta), contar en el trabajo

o en el bar esas experiencias de la nimiedad cotidiana (“Mariana

está aprendiendo a decir su apellido, pero en lugar de decir

Osojnik dice Osokim”) extiende la paternidad más allá

del tiempo compartido con la hija, siempre demasiado escaso a juzgar

por las ganas propias. (Y las de Mariana, evidenciadas en el pedido

de la despedida: “Se va papito no”.) El monólogo

sobre las hazañas del nene/a puede devenir diálogo

si el interlocutor es otro padre con ojeras. Y en ese caso uno puede

terminar discutiendo sobre marcas de pañales con la misma

seriedad que a la hora de analizar cómo es que Menem pudo

caer preso.

Ya no se trata de la obligación, de la responsabilidad de

ejercer la paternidad. El placer de disfrutarla abarca aquellos

conceptos y los supera. Por eso las historias de Mariana valen la

pena de ser contadas. Como también lo serán las de

su hermana Natalia, que está por nacer.

|

|