CASOS

La obra de arte más robada de la historia

El cordero de Dios desaparece

Fue

pintado por los hermanos Van Eyck en 1432. Desde entonces, sus partes

han sido robadas, vendidas, censuradas, mutiladas y retocadas. Pasó

por las manos del rey de Prusia, de Napoleón, del Kaiser y de

Hitler. Estuvo al mismo tiempo en Bélgica, Alemania, Francia,

Italia y Austria. Finalmente, la encontraron gracias a un dentista.

Y nadie se acordaría de la pieza que falta si un policía

belga no asegurase que se encuentra dentro del ataúd del rey

de Bélgica. Milton Esterow, editor de la revista ARTnews, acaba

de publicar The Art Stealers, en uno de cuyos capítulos, que

se traduce a continuación, reconstruye la historia de La adoración

del Cordero, la obra de arte más robada de la historia.

POR

MILTON ESTEROW

El

tesoro celestial de Flandes, La adoración del Cordero, un políptico

pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, que se encuentra actualmente

en la Catedral de Saint Bavon en Ghent, Bélgica, es la obra de

arte más robada del mundo. Y hace poco volvió a ser noticia,

cuando un policía de Amberes, el principal puerto belga, afirmó

haber resuelto uno de los misterios más perdurables en la historia

del robo al encontrar el panel faltante, “Los jueces justos”,

desaparecido hace casi 70 años.

El policía, Christiaan Noppe, está convencido de que el

panel se encuentra en el ataúd de Alberto I, el rey de Bélgica

muerto en febrero de 1934 en un accidente de alpinismo. Dado que Noppe

está escribiendo un libro sobre el tema, su editor le sugirió

firmemente que no discutiera sus teorías con la prensa, lo que

nos impide saber a ciencia cierta cómo fue que la obra llegó

hasta ahí. Mientras tanto, la Justicia de Ghent considera la

idea de reabrir el expediente. Un expediente ya de por sí abultado.

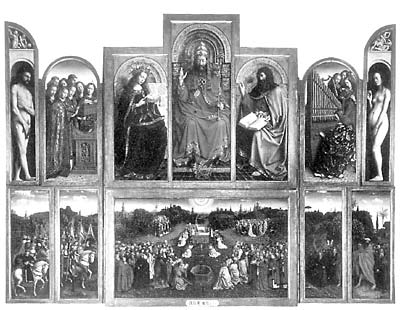

Cuando

el políptico fue terminado por los hermanos Van Eyck en 1432,

se lo ubicó en el altar de la Catedral de Saint Bavon. La obra

está pintada sobre roble, mide 4,35 metros de ancho y 3,45 de

alto en sus puntos más extremos, y consiste en un cuerpo central

y dos alas de dos paneles cada una pintadas a ambos lados. El exterior

retrata la Anunciación y San Juan Bautista, a San Juan el Evangelista,

y a Josee Vyd y su esposa, los donantes de la obra. El interior consiste

en la Adoración del Cordero y, sobre ella, una serie de paneles

donde se retrata a Dios Padre flanqueado por la Virgen, Juan el Bautista,

un coro de ángeles, y Adán y Eva.

Así, entera, la pintura permaneció en el altar de la Catedral

hasta 1781, cuando el emperador José II de Bohemia y Hungría

visitó la iglesia y se sintió ofendido por la desnudez

de Adán y Eva. Para tranquilizarlo, ambos paneles fueron desmantelados

y guardados en el depósito de la Catedral. Trece años

después, en 1794, impulsadas por la Revolución, las tropas

francesas tomaron Ghent y retiraron los cuatro paneles centrales para

enviarlos a un museo parisino. Las alas descartadas por los franceses,

desprovistas del cuerpo central de la obra, pasaron a engrosar las filas

del depósito junto a los paneles de Adán y Eva. Pero París

sólo retendría las partes faltantes durante 22 años.

Luis XVIII, que había buscado asilo en Ghent cuando Napoleón

emergió del Elba, consideró una muestra de gratitud hacia

el pueblo belga devolver los cuatro paneles a la Catedral después

de la batalla de Waterloo, en 1815. Pero Ghent apenas pudo admirar la

pintura completa antes de que comenzara a desmembrarse nuevamente.

Mientras

el obispo se encontraba fuera de la ciudad, el vicario general, que

había nacido en Francia, secuestró parte de las alas del

depósito (no las de Adán y Eva) y las vendió por

una cifra considerable a un mercader de Bruselas. Al poco tiempo, el

rey de Prusia, Federico Guillermo III, las adquirió siguiendo

el consejo de su hijo, Guillermo I, quien aspiraba a construir una colección

real que superara en todos los aspectos a la del Louvre. Esa colección

(que nunca llegó a compararse con la del museo francés,

pero que de todos modos se contaba entre las más importantes

de Europa) fue donada por la familia real al Museo Kaiser Friedrich

en Berlín, donde permaneció hasta 1920. Pero, aunque los

reyes de Prusia habían adquirido los Van Eyck de buena fe, que

se encontraran en un museo alemán era algo que los belgas simplemente

no podían tolerar.

En 1861, el gobierno belga llegó a un acuerdo con los representantes

de la Iglesia por el cual los paneles de Adán y Eva, todavía

en el depósito, pasaban a ser propiedad del Estado, previo pago

de 50 mil francos. La Iglesia también recibiría copias

de los paneles, mientras los originales se exhibirían de manera

permanente en el Musée des Beaux Arts de Bruselas. Así,

cuando la Primera Guerra Mundial estalló en agosto de 1914, el

políptico se encontraba dividido entre Bruselas, Berlín

y Ghent.

Cuando Alemania invadió Bélgica, había motivos

más que suficientes para temer por el futuro de los paneles.

En Ghent, el canónigo Van den Gheyn, arqueólogo, historiador

y encargado de los tesoros de Saint Bavon, estaba al tanto de la situación.

Apenas un par de días antes de que los alemanes entraran en Ghent,

el canónigo y cuatro habitantes de la ciudad escondieron los

pocos paneles todavía en manos de la Iglesia. Durante buena parte

de la ocupación, su locación exacta se volvió un

tema recurrente durante los interrogatorios, pero el canónigo

no dijo una palabra en cuatro años de regimen alemán.

Dos semanas después del armisticio, a finales de noviembre de

1918, él mismo se ocupó de retirar los paneles de sus

escondites y llevarlos a Saint Bavon. Pero éste no es, por mucho,

el final de la historia.

Bajo el artículo 247 del Tratado de Versailles, Alemania estaba

obligada a devolver a Bélgica los paneles comprados por la casa

real de Prusia y expuestos en el Museo Kaiser Friedrich. Y así

lo hizo. La llegada de esas planchas de roble desató celebraciones

a lo largo y ancho de toda Bélgica. Durante seis semanas, la

obra completa fue expuesta en el Museo Real de Bruselas, y miles de

belgas, incluidos el rey y la reina, acudieron a verla. Después,

el gobierno cedió los paneles de Adán y Eva que había

a la Catedral y el políptico, tal como había salido del

taller de los hermanos Van Eyck, entró triunfante en Ghent. Y

todo fue bien hasta 1934.

La

noche del 10 de abril de ese año, un ladrón entró

a la Catedral y se llevó el panel de “Los jueces justos”

(1,43 metro por 50 centímetros), que en el reverso muestra a

San Juan Bautista. Se ordenó un fuerte control en todos los pasos

fronterizos y la inspección de cada barco que zarpara de puerto

belga. Pero nadie pensaba sacarlo del país; pocos días

después, el obispo recibió un pedido de rescate: el panel

a cambio de un millón de francos (unos 46 mil dólares

de la época). Para probar que se trataba de una oferta concreta,

el ladrón informaba que había serruchado a “Los jueces

justos” al medio y una de las mitades podía recogerse en

un casillero ubicado en la estación de trenes, motivo por el

cual adjuntaba a la nota el ticket correspondiente. En efecto, ahí

encontraron el medio panel. Pero ante el despliegue policial que el

caso había suscitado, el ladrón entró en pánico

y decidió interrumpir las negociaciones.

A fines de ese año, después de sufrir un ataque al corazón,

Arsène Goedertier, un respetado y excéntrico banquero

de la ciudad, dijo, entre murmullos, saber dónde se encontraba

el medio panel. Murió antes de revelar el secreto, pero sus herederos

encontraron cartas que lo señalaban, sin lugar a dudas, como

el responsable del robo. Su casa fue virtualmente desmantelada; se cavó

en el jardín; se buscó en las casas de sus familiares.

Pero el medio panel no apareció.

En 1935 se instaló una copia de “Los jueces justos”

en el ángulo inferior izquierdo del políptico, que volvía

a estar una vez más casi intacto. En mayo de 1940, cuando los

alemanes invadieron Holanda y Bélgica, el gobierno belga decidió

enviar la obra al Vaticano, pero la entrada de Italia a la guerra y

su alianza con Alemania obligó a los belgas a cambiar de parecer

y aceptar el ofrecimiento del gobierno francés. Embalada en diez

cajas de madera, La adoración del Cordero fue enviada al Château

de Pau, en el sur de Francia, donde fue almacenada junto a un número

importante de obras provenientes del Louvre. Un mes después,

Alemania ocupó no sólo Bélgica sino también

Francia. Ernst Buchner, director de los museos de Bavaria, se apersonó

escoltado por tres oficiales del Reich en el Château y le ordenó

al oficial a cargo que le entregara la obra. Nada se sabe de ese período

salvo que Buchner transportó el políptico a París.

Casi

dos años pasaron, y los aliados planeaban la invasión

a Europa. Se consideraban los más diversos y elaborados planes

para salvar las obras de arte en los países ocupados. En el comando

general de cada ejército aliado había un grupo de oficiales

especializados en monumentos y obras artísticas. Muchos de ellos

eran universitarios, empleados de museos o arquitectos. El oficial a

cargo de esta tarea dentro del Tercer Ejército era el capitán

y arquitecto Robert K. Posey. Uno de los hombres a su cargo era el soldado

Lincoln Kirstein, que años más tarde se convertiría

en el director del Ballet de Nueva York. A medida que el Tercer Ejército

penetraba en Alemania, Posey recibía cada vez más información

sobre las obras de arte que habían pasado a formar parte del

botín nazi, pero el destino de la obra de los hermanos Van Eyck

permanecía desconocido. En Trier, el primer pueblo alemán

en el que se detuvieron, Posey y Kirstein pensaban encontrar una pista.

Entonces, en pleno 1945, la historia cambió por un dolor de muelas.

Una mañana, Posey se despertó con un dolor insoportable

en una muela de juicio. Como los dentistas del Tercer Ejército

se encontraban a más de 30 kilómetros, Kirstein salió

en busca de un dentista local. En la calle se cruzó con un adolescente

que se mostró entusiasmado ante la idea de socializar con un

soldado norteamericano. Ni Kirstein hablaba alemán ni el chico

hablaba inglés, pero después de regalarle los chicles

que llevaba encima y señalarse la muela haciendo muecas de dolor,

Kirstein consiguió que el chico lo llevara hasta el consultorio

de un dentista. Media hora después, Posey estaba sentado ahí,

con la boca abierta.

El dentista sí hablaba inglés, y durante la conversación

los dos norteamericanos le explicaron que el trabajo que hacían

para el ejército consistía en preservar y proteger monumentos

y obras de arte. El dentista se mostró sorprendido y entusiasmado:

su yerno, que había sido un oficial del ejército alemán,

se dedicaba a lo mismo. Con la muela arreglada, Posey convenció

al dentista de que lo llevara a ver a su par alemán. Los tres

hicieron el viaje en jeep hasta las afueras (años después,

Posey contaría que, en el camino, el dentista se empecinaba en

detenerse en distintas granjas para recoger vino, verduras y alguna

novedad, lo que inquietaba a los dos norteamericanos, ya que esa ciudad

alemana no ostentaba demasiadas banderas blancas y todavía quedaban

alemanes dispuestos a combatir a los aliados).

Finalmente llegaron a una cabaña detrás de la ciudad,

al pie de una colina. Adentro se encontraban el yerno, un hombre joven

llamado Herman Bunjes, su mujer y su hija. Ese era el primer hogar civil

que Posey y Kirstein visitaban en Alemania. “Era un lugar agradable,

con fotos de Nôtre Dame y Versailles colgadas en las paredes,

libros en las bibliotecas y flores sobre la mesa: la atmósfera

placentera en la que habita un hombre dedicado al estudio, muy alejada

de la guerra”, recuerda Kirstein. “A medida que hablábamos,

en francés, la información salía a flote; las respuestas

a preguntas por las que habíamos transpirado durante meses de

pronto se nos revelaron en menos de diez minutos.”

En París, Bunjes había pertenecido, en calidad de experto

en arte, al staff de Alfred Rosenberg, quien había estado a cargo

del saqueo de Francia. Bunjes había estudiado en Bonn y realizado

un posgrado en Harvard. Guardaba información sobre todo lo que

había sido robado y dónde estaba guardado. El precio que

exigía a cambio de esa información era un salvoconducto

para su mujer, su hija y él mismo. Pero Posey y Kirstein no podían

asegurarle protección. Y tampoco entendían por qué

la necesitaba. Porque durante cinco años, les explicó

Bunjes, había servido como oficial en la SS. Podía recibir

un balazo no sólo de los aliados sino también de los propios

alemanes, que odiaban a la SS. Posey y Kirstein se negaron a negociar.

Y Bunjes finalmente entregó toda la información que tenía

catalogada. Sobre un mapa militar dibujó un pequeño círculo.

Ahí, en la cima de las montañas austríacas, cerca

de Salzburgo, en las minas de sal de Alt Aussee, encontrarían

tesoros increíbles, incluyendo La adoración del Cordero.

Pero, según Bunjes, los nazis nunca permitirían que los

norteamericanos, ni nadie, tomaran la mina. De hecho, ya había

planes para dinamitarla.

Esto no amedrentó a Posey y Kirstein, que partieron en busca

de la mina. Kirstein dijo: “No había nada de importancia

militar en los alrededores. El terreno era muy irregular. Las montañas

estaban repletas de tropas de la SS y del Sexto Ejército alemán,

que retrocedían cuesta arriba a través de los Alpes italianos.

De hecho, dos días antes de llegar habíamos quedado atrapados

en medio de un convoy alemán. Iban armados, así que todavía

no se habían rendido. Durante quince kilómetros, ni ellos

ni nosotros pudimos saber quién era prisionero de quién,

pero al final no se disparó ni una bala”.

Cuando

el Tercer Ejército aliado llegó a la mina –unos pocas

construcciones defendidas por la infantería de la 80ª División

alemana–, Posey y Kirstein descubrieron que todavía no había

sido dinamitada. Armados con lámparas de acetileno, ambos penetraron

seiscientos metros en la mina antes de encontrarse con los primeros

alambres conectados a los explosivos escondidos entre las piedras. Aunque

los mineros austríacos calcularon que llevaría entre 7

y 15 días limpiar el lugar, a la mañana siguiente, bajo

las órdenes de Posey, la mina estaba despejada.

A ochocientos metros de la entrada, los dos oficiales rompieron los

candados de la primera puerta de acero y ahí, apoyadas contra

cuatro cajas de cartón vacías, desenvueltas y a veinte

centímetros del barro, estaban ocho de los paneles de La adoración

del Cordero. A la luz de las lámparas, escribiría Kirstein

en la revista Town & Country, “las joyas de la Virgen coronada

parecían atraer la luz; sereno y hermoso, el retablo parecía

sencillo”. En ese mismo cuarto encontraron un tríptico de

Dieric Bouts, un Fragonard, un Watteau, un Van Ostade, y piezas pertenecientes

a la colección vienesa de Louis de Rothschild. Karl Sieber, un

restaurador alemán, les dijo a Kirstein y a Posey que los nazis

habían trasladado el Van Eyck de París al castillo Neuschwanstein,

en Alemania, donde un restaurador de Munich había trabajado en

unas ampollas aparecidas en algunos de los paneles. El retablo, dijo,

había permanecido en el castillo durante dos años, hasta

que en el verano de 1944 fue transportado a la mina. Todavía

quedaban restos de papel de cera en las zonas donde habían tratado

las ampollas y el panel de San Juan, que se encontraba en el taller

de Sieber, había sido partido a lo largo.

La mina de Alt Aussee resultó ser todo lo que Bunjes había

pronosticado: una galería subterránea, de un blanco fulgurante,

repleta de obras de arte provenientes de toda Europa: 6577 pinturas,

230 acuarelas y dibujos, 954 grabados y bosquejos, 137 estatuas, 128

armas y armaduras, 79 canastos de arte decorativo, 78 muebles, 122 tapices,

y 1500 cajas de libros y publicaciones diversas. Había pinturas

de Rembrandt, Hals, Brueghel, Tiziano, Tintoretto, Rubens y Reynolds;

el Retrato del artista en suestudio, de Vermeer; y cientos de obras

de pintores alemanes del siglo XIX, por los que Hitler sentía

particular predilección. No había dudas de que la mina

estaba pensada para convertirse en un cementerio artístico. Los

nazis ya habían destruido otros botines antes de que cayeran

en manos rusas, y la SS había quemado la colección personal

de Himmler antes de que las tropas inglesas pudieran detenerlos.

Poco tiempo después, Posey y Kirstein se enteraron de que Bunjes

se había suicidado de un balazo, no sin antes matar a su mujer

y a su hijo.

Mientras

tanto, en los cuarteles se llevaban adelante los preparativos para restituir

las obras de arte encontradas por las tropas norteamericanas. Esto fue

ordenado personalmente por el general Eisenhower como símbolo

de la política norteamericana. Las obras serían repatriadas

desde Alemania a expensas del gobierno de Estados Unidos. Representantes

de varios países fueron invitados a los centros de recolección,

donde recibirían las obras para acompañarlas de vuelta

a su lugar de origen. Bélgica recibiría el primer tesoro:

La adoración del Cordero, que se encontraba en Munich desde que

había abandonado Alt Aussee. Un avión voló especialmente

a Bruselas para llevarlo. Los paneles viajaron atados a unos soportes

metálicos en la cabina junto al único pasajero: el capitán

Posey.

Al día siguiente, el embajador norteamericano entregó

los paneles al príncipe belga en nombre del general Eisenhower.

Bélgica, por supuesto, celebró. La obra fue expuesta durante

un mes en el Museo Real de Bruselas, y miles de belgas concurrieron

a verla, tal como lo habían hecho tres siglos y medio antes cuando

la municipalidad donó la pintura a la Iglesia, y tal como lo

habían hecho en 1919. En noviembre de 1945, la pintura regresó

a Ghent casi entera: sólo faltaba la mitad del panel robado por

Arsène Goedertier en 1934 y que todavía hoy sigue sin

aparecer. Aunque habrá que esperar las fascinantes revelaciones

que el policía Christiaan Noppe nos tiene guardadas, parece difícil

de creer que la mitad de “Los jueces justos”, robado en abril

de 1934, se encuentre en el ataúd de un rey muerto dos meses

antes.

arriba