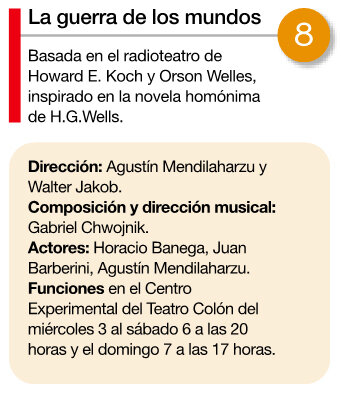

La noche del 30 de octubre de 1938, en los Estados Unidos, se calcula que unos seis millones de personas escucharon el radioteatro más famoso de la historia del medio: la transmisión del Mercury Theater on the Air que dirigía el joven Orson Welles y que provocó una ola de pánico entre los oyentes. Se trataba de una adaptación de La guerra de los mundos (1898), la novela de ciencia-ficción del británico H.G. Wells que proponía una invasión marciana a la Tierra y que, en la adaptación radiofónica del libretista Howard E. Koch (que luego participaría, entre muchos otros, del guion de Casablanca), trasladaba su acción de la Londres original a los estados de Nueva Jersey y Nueva York, incluida Manhattan. A partir de una propuesta de Miguel Galperín, del CETC, Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob aceptaron el desafío de poner en escena aquel radioteatro, con composiciones y dirección musical a cargo de Gabriel Chwojnik. Y los resultados no podrían ser mejores.

Tal como lo plantean sus mismos responsables en el programa de mano del espectáculo, el desafío era hacer visible aquello que fue pensado esencialmente a partir del sonido, prescindiendo de toda imagen representativa. Otro desafío, no explícito, era descartar también toda referencia cinematográfica, teniendo en cuenta no tanto que el trío Mendilaharzu/ Jakob/ Chwojnik está fuertemente vinculado al colectivo El Pampero Cine, sino la popularidad que disfrutaron las versiones de la novela que hicieron Byron Haskin y Steven Spielberg, en 1953 y 2005 respectivamente.

Considerando los escasos medios a su disposición, la sabia decisión fue ceñirse de la manera más estricta y literal al guion original de Koch, por cierto extraordinario en muchos sentidos: en su capacidad de síntesis de la novela original, en su virtuosa adaptación al medio radial y en su transposición a la realidad de los Estados Unidos de su época (para los interesados, hay una estupenda versión en castellano a cargo de Editorial Cántaro, 2006, que incluye el libreto de Koch y la novela de Wells). Lo que se pone en escena, entonces, es la transmisión radial en sí misma, con sus locutores, periodistas y entrevistados -todos frente al público y sus respectivos micrófonos- pero sin por ello resignar la suspensión de la incredulidad. La ficción se impone a la realidad.

No importa tanto aquello que se ve (con actores y músicos vestidos a la manera de 1938) como lo que se escucha. Y lo que se escucha, por más que el truco está permanentemente a la vista, es tan vívido que remite a la experiencia de los radioescuchas del programa de Orson Welles. El dispositivo teatral logra disparar la imaginación, a pesar de que el mecanismo está siempre a la vista. Y a su vez, esa exhibición del artificio permite -sin restar potencia narrativa- un distanciamiento lúdico con respecto a lo que el espectador tiene frente a sí.

El comienzo del espectáculo es particularmente representativo de este juego de cajas chinas. Mientras un locutor va presentando diversos números musicales en directo desde el salón Meridien del Hotel Park Plaza, con la orquesta de Ramón Raquello intepretando “Polvo de estrellas” y “La cumparsita” (la referencia tanguera no es de la puesta actual: ya estaba en el guion de Koch), un intrépido periodista entrevista desde el observatorio de la Universidad de Princeton a un astrónomo que observa extraños fenómenos en el planeta Marte. A partir de allí, los actores Horacio Banega, Juan Barberini y el propio Mendilaharzu (estupendos los tres) se multiplican en distintos roles, pero siempre detrás de sus micrófonos, hasta que la invasión marciana provoca una suerte de segundo acto en la pieza radiofónica, que se presta a una escenificación más convencional, aunque no por ello menos vívida.

La música de Gabriel Chowjnik (compositor habitual en los films de Mariano Llinás, Sergio Wolf y Alejo Moguillansky) tiene a la vez valor autónomo -como en el ominoso preludio atonal- y también es funcional a la acción, de una manera particularmente eficaz, como cuando ayuda a describir el vuelo primero y la caída después de un avión de combate, con la superposición de percusión (Gonzalo Pérez Terranova), los sutiles glissandos del violín (Fito Reynals) y la aparición tenebrosa del theremin, a cargo del propio Chwojnik, también en los teclados.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/luciano-monteagudo.png?itok=HQyKAwI7)