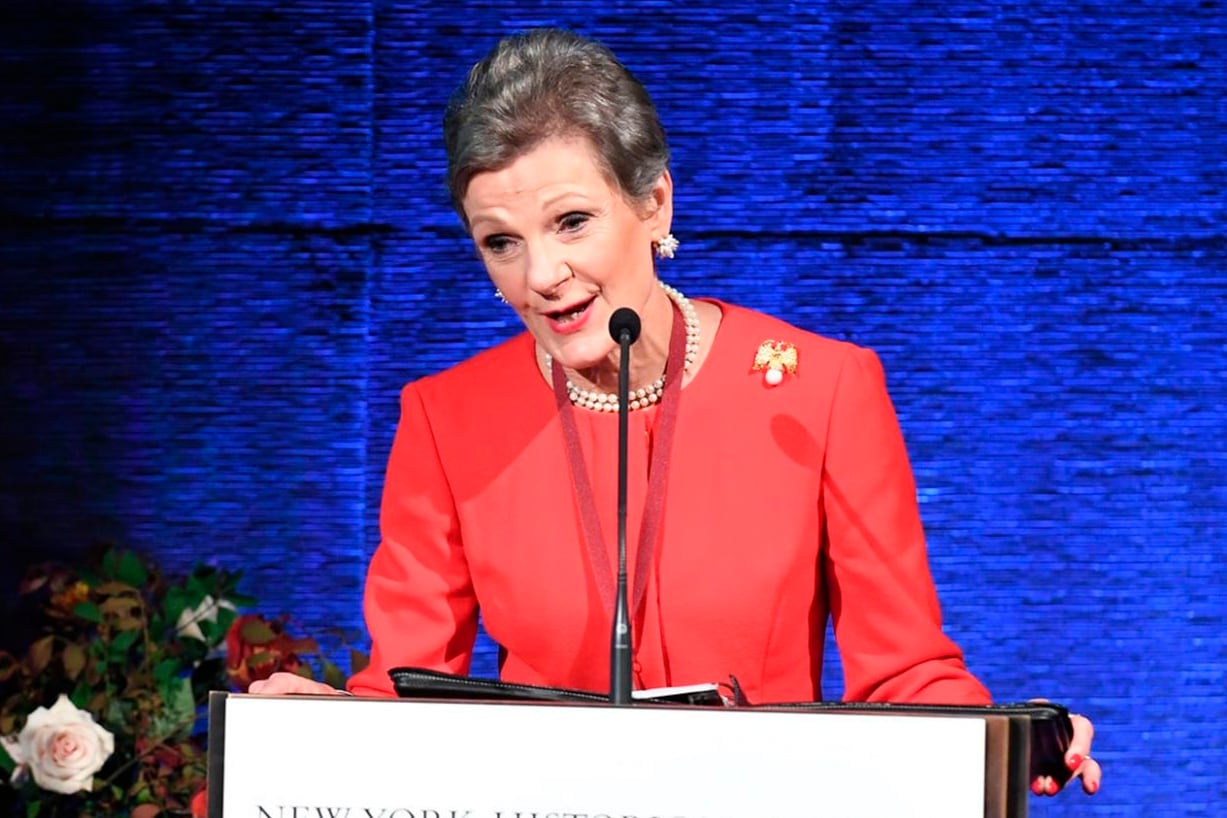

Lo último de Margaret Atwood

Nueve cuentos malvados

Los Nueve cuentos malvados de Margaret Atwood hacen honor al adjetivo que los califica más que al número en clave Salinger. En efecto, son relatos donde la maldad, asociada a la belleza y también a la decadencia del cuerpo, protagoniza una serie de historias que reúne a varias generaciones de artistas y bohemios. Y Atwood narra desde la perspectiva de la gente mayor que lucha por la vida entre el recuerdo y un presente ominoso.