Siempre pensé que mi historia era única y curiosa —y que mi pasión por el deporte había surgido de un hecho traumático— hasta que conocí a Magui, una de mis compañeras del equipo con el que una vez por semana nos juntamos para jugar partidos de fútbol 5. En ese grupo todas tenemos distintas profesiones y empezamos a jugar por el placer de hacerlo, y también para que cada vez más mujeres jueguen al fútbol. Somos militantes evangelizadoras: como los testigos de Jehová, somos capaces de tocar timbre un sábado a las 8:30 de la mañana para convencer a alguien de ir a un partidito.

Magalí Fernández Valdez tiene 28 años, mide 1,56 y su cuerpo es el doble que el mío, que mido 7 centímetros más. Es diseñadora gráfica autodidacta y trabaja en una cooperativa de software libre en Villa Urquiza. Nació en Lanús y de adolescente —ya era bastante nerd— aprendió a editar y retocar fotos en su computadora. Primero trabajó haciendo esto para la pareja de su mamá y después se dio cuenta de que si salía al mercado podía ganar más dinero. Hoy vive de eso y colgó las cinco materias que le quedaban pendientes de Trabajo Social. En la cancha, con los rulos recogidos y el piercing en la boca, Magui es una atacante demoledora parecida al Turu Flores. Verla con sus pantalones de fútbol por la rodilla y la camiseta de Boca un talle más grande amedrenta, aunque, si se la mira bien, se nota enseguida que tiene cara de buena, una sonrisa que te hace sonreír y ojos celestes claritos de nota de la revista Caras.

Magui se dio cuenta de que era lesbiana el día que su mamá se lo reveló mortificada: “Magalí, vos sos lesbianaaaa”, le dijo llorando y le cerró la puerta. La dejó a solas con la noticia, procesándola. Magui tenía 17 años y se estaba preparando para mirar un Boca-River: despatarrada en el sillón del living de su casa, con la camiseta de Boca puesta, un short tres talles más grande, los rulos sueltos, el diario abierto en la sección Deportes y un balde de pochoclos en la mano. No entendió qué estaba pasando. Dejó el partido y fue detrás de su madre.

—¿Qué te pasa, mamá?

—Magalí, vos sos lesbiana.

—No.

—Magalí, vos sos lesbiana.

—No, mamá.

—Magalí, vos sos lesbiana.

Ahora se ríe cuando lo recuerda, pero en aquel momento no supo qué hacer: nunca se había preguntado si le gustaban las mujeres, los varones o qué, y que su mamá descubriera su identidad antes que ella misma le costó años de diván. Magui, al igual que yo, juega desde chica. A menudo conversamos sobre los goles que erramos cuando nos juntamos y ella siempre tiene una lectura optimista. Cada vez que termina un partido nos dice: “Hoy jugamos re bien, chicas, no importa”. Pese a que jugamos mejor que cuando empezamos, no logramos hilvanar pases, tal vez porque no entrenamos en la semana. La improvisación se paga cara, y más cuando el resto de los equipos le dedica mucho más tiempo al fútbol.

Magui supo de adulta que desde chica le gustaban las mujeres y que el esfuerzo por negarlo era tan grande que le impedía sentirlo. Hoy, con el tema resuelto, nota que tenía una devoción muy profunda por algunas amigas. No se trataba de un sentimiento de amistad: estaba enamorada. De chica, jugaba al fútbol a escondidas. Su mamá se lo tenía prohibido, pero como sus padres estaban separados, su papá, que no tenía pruritos por tener una hija futbolista, le daba permiso. Magui salía de la casa de su mamá con vestidos y no bien llegaba a lo de su papá se ponía ropa de fútbol. Esto duró hasta que llegó a la adolescencia, le crecieron las tetas y su padre —que la llevaba al club al que él iba, el Once Luceros, en Gerli— le dijo que tenía que dejar la práctica: “Ningún varón va a aprovecharse de mi hija”, sentenció. Le prometió buscar un club de mujeres, pero no resultó: en esa época, hallarlo era una utopía.

Magui, como yo, como tantas, dejó de jugar y volvió a las canchas ya de adulta, mucho después, como activista lesbiana. Hoy es una delantera morruda con una pegada potente: se para de espaldas a las defensoras y, cuando se da vuelta, es capaz de romper la red de un pelotazo. En las canchas de césped sintético encuentra su hábitat natural: la pelota toma la velocidad justa para que, cuando recibe, pueda aguantar la marca con las rodillas flexionadas, saque el culo hacia afuera para cubrir la pelota como una perra custodia a sus cachorras, abra los brazos para afirmarse y gire para sacar el derechazo. Ahí ocurre el momento mágico. "Bum" se oye cada vez que Magui le pega a la pelota. Quienes se interponen en su camino caen desplomadas, y sus bombazos tatúan círculos rojos en los cuerpos de las defensoras.

De haber sido varón, y si hubiese podido desarrollar su potencia a lo largo de los años, habría sido tapa de los diarios. Cuando la veo a Amalia Flores imagino lo mismo: la Negra también tiene pose de póster de El Gráfico.

Una vez, a Amalia le dedicaron un párrafo en el diario deportivo Olé: "Tiene la velocidad del Pájaro Caniggia, la garra del Loco Palermo, la habilidad del Melli Guillermo". En el recuadro con su foto, el título era: "La Garrincha de Boca".

En un foro de River, un usuario con el alias RafaRiver escribió, en 2010, que en los noventa había ido a las canchas auxiliares del Monumental a ver un partido del equipo femenino, en el que jugaba una negra que la rompía que se llamaba Amalia Flores. Tipeó: "Crack crack la mina, aunque de cara era el Hachita Ludueña. Es muy raro que una mina linda juegue al fútbol, generalmente las perras juegan al hockey. Y la más linda de las que juegan al fútbol parece la hermana del Keko Villalva. Son todas cartoneritas".

Estas líneas me enfrentan con mis propios fantasmas: en mi adolescencia, yo misma dejé el fútbol porque me herían los términos que utilizaban algunos varones y algunas mujeres para opinar sobre el hecho de que yo jugara. Siento que agaché la cabeza, que sucumbí, que soy una pecho frío. Me oculté de las canchas por diez años para tratar de ser aquello que la sociedad decía que debía ser una mujer. Por eso admiro a quienes la pelearon, como Mónica Santino. En su casa, cuando era chica, al principio generaba orgullo que ella se destacara jugando al fútbol. En la actualidad, es referente social de la Villa 31, el barrio en el que construyó La Nuestra, una organización de mujeres que desde 2007 ganó su lugar en una cancha de fútbol para despuntar la pasión: hoy ciento diez mujeres de todas las edades participan de ese espacio.

Para estar ahí tienen que explicarles a sus maridos que ellos tendrán que cuidar a sus hijos mientras ellas juegan (y ganar esa discusión); a sus hijos, que es normal que las mujeres también jueguen al fútbol; a sus amigos de la escuela, que no las afecta que les digan "machonas", y a sus padres, que las tienen que llevar a la canchita porque las nenas también tienen derecho a patear una pelota. Mónica tiene la frase "derecho al juego" como muletilla, un concepto que construyeron en la villa todas las que son parte de La Nuestra. Así lo explica:

En los barrios, a edad muy temprana, asumís tareas de mujer adulta: tenés que cuidar a los nenes más chiquitos, preparar la comida, limpiar la casa. No está habilitado el “Voy y juego”, como les pasa a los pibes, que tiran la mochila y se van a jugar. Entonces, ejercer ese derecho es muy empoderador. Una piba que pasa por esa instancia difícilmente después sea víctima de violencia, porque está viviendo una serie de sucesos que demuestran que lo que le están diciendo es cultural. Pueden jugar muy bien, regular o más o menos, pero es el derecho al juego lo que nosotras estamos aglutinando e identificando ahí.

Poco a poco, el barrio entendió que esas mujeres que pedían ser respetadas en su horario de entrenamiento no debían ser atacadas. Hoy, cuando entrena La Nuestra, nadie se mete.

Sentada en la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, donde hace su aporte para impulsar proyectos de ley vinculados a las mujeres y la práctica del deporte, Santino, vestida con bermudas, zapatillas y una remera que reza “Mujeres que juegan fútbol”, recuerda que, cuando era una niña, su familia no le vetó la posibilidad de jugar al fútbol en su barrio, pero sí en la adolescencia, cuando su cuerpo cambió. Hubo un tiempo en que el desarrollo de nuestros cuerpos aparecía como el factor determinante para sacarnos de las canchas.

Santino proviene de una familia de clase media. Nació en Capital, pero se crio en San Isidro, en un barrio que tenía un pie en la zona residencial de mansiones y otro en La Cava, una de las villas más grandes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. A finales de los sesenta y principios de los setenta, en su infancia, era un barrio de inmigrantes italianos, con mujeres vestidas de negro que habían llegado al país después de la Segunda Guerra Mundial, que hablaban calabrés y que hacían acopio de comida por el temor que la guerra les había dejado en los cuerpos.

En esas calles, a los 7 años, Mónica empezó a jugar a la pelota con los varones del barrio, empujada por el aliento de su papá y de su abuelo. En su casa, el fútbol estaba muy presente: la salida de los domingos era ir religiosamente a la cancha a ver a Vélez:

Mi abuelo murió en 1988, una lástima porque no pudo ver la época de gloria. Mi viejo tiene 81 años y aguantó las peores, cuando no había un puto hincha de Vélez en su barrio o en su colegio. Cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos el primer tema es Vélez. Soy de Vélez porque, para mí, Vélez es la tozudez que ellos sostuvieron por el amor a la camiseta, es el orgullo, es bancarse ser burlado por el clásico “qué pocos son”. En los noventa, después, disfrutamos un montón.

Su abuelo Carmelo, el último hijo varón de cinco hermanos, se había criado en el Pasaje La Porteña 8785, en Flores. Todos en su familia eran de otros clubes, pero él eligió el del barrio. Por entonces, Vélez tenía su cancha en Basualdo y Guardia Nacional, en Villa Luro. Era un estadio con tribunas de madera, donde el club se ganó el apodo "El Fortín" porque los equipos grandes que iban ahí no lograban sacarles ventaja a los locales.

Su abuelo se casó con una vecina, María Teresa, que vivía en el mismo pasaje y, aunque se mudaron a Victoria, no cambiaron de club. Carmelo hizo a su hijo Raúl de Vélez. Raúl soportó estoico el descenso en los años cincuenta y que casi lo mataran a trompadas en una escuela donde defender a Vélez era de gallinas. Carmelo y Raúl hicieron a Mónica socia del club cuando era bebé, como se ve en el carnet que todavía conserva.

Con el aliento de Carmelo y Raúl, Mónica se hizo lugar entre los varones, y a los 9 ya estaba afianzada como jugadora. También afuera de la cancha se ocupaba de organizar lo que fuera necesario, por ejemplo, juntar plata para comprar la pelota de goma que nunca debía faltar. Por supuesto, seguía yendo a la cancha.

En 1978, año en el que empezó la secundaria en un colegio de monjas, Carmelo le regaló para su cumpleaños entradas para ver a Argentina en tres partidos del Mundial. Estuvo en el estadio Monumental contra Hungría, Francia e Italia. Años después, tomó conciencia de que había estado a solo quince cuadras de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la dictadura más sangrienta de la historia argentina torturaba y mataba a miles de militantes.

Sin embargo, a medida que fue creciendo, le resultó cada vez más difícil seguir jugando. En su casa, el desarrollo de su cuerpo implicó la prohibición de realizar una práctica atribuida a los varones. Todo dejó de ser divertido: si eras mujer, tenías que dejar el deporte. Por entonces, su abuela María Teresa le había regalado unos guantes de arquero, su primera ropa de futbolista. A Mónica no le gustaba atajar, pero en ese tiempo la ropa deportiva para niñas o niños prácticamente no existía, y que una mujer usara la camiseta de algún equipo era como que hoy un auto vuelve. A Carmelo la idea de los guantes no le gustó: se los escondió y no la dejó usarlos nunca.

Mónica se las arregló como pudo para seguir jugando. En 1988, cuando estudiaba para ser profesora de Educación Física, encontró un cartel que invitaba a probarse en River. Fue un par de veces más y ese fue el principio. De ahí en adelante, jugaría con mujeres:

El entrenador que estaba en River, el Coco Torres, fue un técnico muy iniciático para muchas de nosotras. Era un viejito al que, no sé por qué razón, le parecía que el fútbol de mujeres estaba bien. Jugábamos fútbol 5 y después hicimos algunos partidos en cancha grande. Me acuerdo de que tuve de compañera a Amalia Flores. Era una grosa, la rompía, la descosía toda la Negra.

En un momento, Mónica supo que le gustaban las mujeres. El proceso no fue nada fácil: no conocía a nadie a quien le sucediera lo mismo. Se confundió mucho y llegó a preguntarse si no tendría algún problema psicológico, hasta que en 1989 descubrió la existencia de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y se acercó: vincularse con lesbianas con naturalidad le trajo paz consigo misma. Ahí inició también su etapa de militancia.

Cuando su familia se enteró de que tenía novia, cuenta Mónica, fue un desastre: tuvo que hacer el bolso e irse, y durante un tiempo vivió con amigas y amigos. En ese momento, la CHA fue lo que le permitió encontrar fundamentos teóricos, comprender que pertenecía a una minoría y ponerle el cuerpo a la desigualdad de la que era víctima. Todo eso la transformó. Armadora por naturaleza adentro de la cancha, en la CHA enseguida se hizo cargo de tareas organizativas: coordinaba reuniones, recopilaba material y recibía a quienes recién se acercaban a la organización. Sentía la adrenalina de quien descubre un mundo nuevo. Hasta entonces, nunca se le había pasado por la cabeza algo así.

Le muestro una foto de archivo que encontré de su época en la CHA. Es otra Mónica: más joven, con una actitud muy rockera, jean ajustado, campera de cuero y el pelo largo y lacio recorriéndole la cara. A finales de los ochenta y principios de los noventa, Mónica seguía a Los Redondos y estuvo en el recital en el que asesinaron a Walter Bulacio. La foto fue tomada en una marcha para repudiar los dichos de monseñor Quarracino, quien había propuesto enviar a los gays y las lesbianas a una isla.

En la CHA se transformó en militante, pero dejó de jugar al fútbol. Volvería para saldar esa cuenta pendiente recién seis años después, cuando, tras una reunión de la organización en la Facultad de Ciencias Sociales, encontró con un cartel pegado en un poste que decía: "Fútbol femenino. Jujuy y Garay". Volvió a mirarlo para memorizar la dirección y, el día indicado, fue. Se encontró con un chico diez años menor que ella, Cristian Lovrincevich, que se proponía armar un equipo. Mónica estaba mal físicamente (había engordado mucho), pero extrañaba la práctica, así que se puso a punto. Lovrincevich la convenció de que jugara de 5, parada en el mediocampo, ordenando y repartiendo el juego. También fue quien le dio la idea de ser entrenadora, algo que Moni concretaría después. Más adelante, All Boys les aceptó el proyecto que presentaron para armar un plantel en el club.

Santino fue futbolista de la AFA dos torneos enteros. En el club, el ninguneo era constante: durante todo un verano se esforzaron para entrenar doble y triple turno y completar una pretemporada semiprofesional durante un mes y medio. La AFA postergó mil veces el inicio del torneo hasta que en julio, cuando las chicas ya habían perdido toda su preparación, decidió que arrancara.

Cuatro fechas antes de que terminara el campeonato de 1998, en un partido contra Barracas, Mónica tiró un insulto al aire —"No salió, la concha de tu madre"— cuando el árbitro cobró un lateral para el equipo contrario. La expulsaron. En el tribunal de disciplina, le dieron cuatro fechas de suspensión, así que se quedó afuera del certamen. Para peor, poco después de que terminó el torneo, All Boys les avisó que no podía darles ningún tipo de apoyo y el equipo se disolvió. Santino dejó de jugar y se dedicó a hacer el curso de entrenadora. Armó un programa integral con el que pasó por clubes de fútbol 5 y por la municipalidad de Vicente López, hasta que encontró su lugar en el mundo: empoderar a las pibas del barrio que querían jugar al fútbol.

En la Legislatura, con el voluminoso pelo largo y canoso que le rodea la cara que es su marca registrada y la hace verse como la versión feminista del Rey León, Mónica muestra que no solo es una pionera dentro de la cancha: afuera es una referente de la lucha para que las mujeres puedan jugar: Creo que el deporte estaba tan escrito por hombres, tan para varones, que las propias feministas lo desdeñaban como algo menor, como un juego de veintidós boludos, como decían muchas. No es un juego de veintidós boludos, es un juego muy importante, jugar es muy importante, y me parece que, en este momento histórico, el apoyo del movimiento de mujeres es un espaldarazo que ayuda un montón a todas las que venimos jugando al fútbol desde hace tanto. Ahora las canchas también son nuestras.

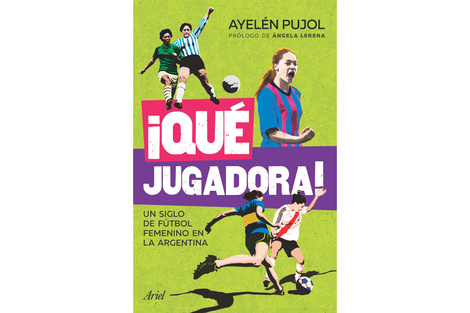

* Capítulo 7 del libro ¡Qué jugadora! Un siglo de fútbol femenino en la Argentina, ed. Ariel, 2019.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2019-03/ayelen-pujol.png?itok=glr6qFTO)