Pienso en Ariana, hace dos años, cuando todavía no existía este degenerado que nos reúne, recitando el principio de Matate amor, su primera novela, en una lectura que organizamos juntas. Empieza así:

“Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular”.

Ahí había un personaje del que Ariana podía apropiarse, podía ser tomada por ella, en su voz y salir a flotar sobre las cabezas presentes. Y no solo porque fuera una voz femenina (ni tampoco podría decirse que era, la de Matate amor, una voz accesible ni amable, para muestra vale el pasaje anterior) sino porque esa música, la que se entonaba entre pañales sucios y animales salvajes que le hacían de espejo, entraba en su boca, calzaba en su cuerpo, hablaba, de alguna manera, como ella, una porteña trasplantada al corazón de Francia, una escritora que se vuelve sus personajes, al decir de ella, de un modo tan teatral como espiritual en el proceso de escritura. Siempre dije que para mí esa escena, la de la protagonista de Matate amor dando vuelta las páginas con un cuchillo y delirando de calentura, me era familiar: podía deambular por el cacerío medieval que ella describe cuando le preguntan dónde vive o en el centro de Córdoba, entre ollas heladas y sierras ahumadas. Y es desde ahí, en 2012, que esta autora dispara una flecha a la oscuridad porque es desde entonces que cada vez sabemos menos de sus personajes, ¿Dónde están? Casi nada es seguro pero en los márgenes caminan sus siluetas. ¿Cuándo viven? En esta época, eso sí es seguro.

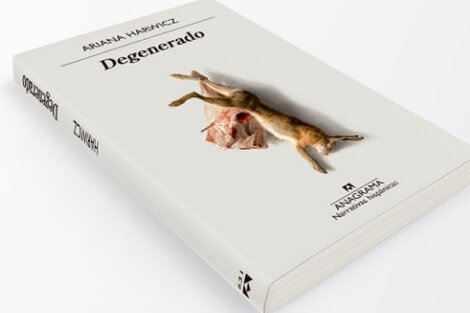

Tres novelas después, y habiendo sofisticado ese procedimiento donde el lenguaje se retuerce enervado, el que habla, el que nos habla, es un tipo, un señor, un viejo. Una corporalidad castigada, lejos de la autora que lo pone en pie, pero también un grito de auxilio, el de la masculinidad lastimada y arriada por una cultura que la apaña pero a la vez la castiga, o consigue castigos ejemplares para ciertos sujetos con los que elige hablarles a los otros: tomar a una niña como presa de placeres ocultos está mal, muy mal pero a la vez no tan mal para perseguir a todos los que lo hacen, parece decir el Estado. ¿Qué puede ser más incómodo para una mujer que calzarse esos zapatos? Y allí se ve la incomodidad en un comienzo mucho más pedregoso que el de Matate amor, el de Degenerado:

“La mente es como un trineo inmundo que nos arrastra por malos caminos dejando huellas para que nos atrapen, cállate y decí por qué la manoseaste”.

Nos habla la cultura dice el degenerado y con ella nos incita, nos invita, nos inflama para que destrocemos a los débiles. ¿Pero quiénes son los débiles en esta diatriba? Todo se pone de cabeza en este monologo. Es una mujer que escribe sobre un hombre que agredió a una niña hasta lo insoportable pero a la vez es un hombre que se hace el niño, balbucea, recuerda a sus padres y se queja como una criatura para devenir fiera y presa. ¿Y el lector? ¿Quién es el lector?

Esto es lo que yo soy, dice el degenerado, como si quien lo hubiera parido fuéramos todos, nos toca el hombro, nos dice “ey vos no sos tan distinto que yo, de hecho puedo decirte algunas cosas que te identifican, y entonces vas a reacomodar tu cuerpo en esa silla donde depositaste tu culo para leer este libro”. “No te la voy a hacer fácil”, dice el degenerado. No la hace fácil Ariana Harwicz, y por eso se ubica en un lugar particular, tanto como su ubicación geográfica, para observar a todos esos victimarios que elige hacer sonar como coro en una sola voz tan inoportuna como esperada. ¿Quién no quiere saber qué piensan los asesinos? ¿Por qué son tan distintos de quienes no dañaríamos a nadie más que en nuestros pensamientos?

Y cuando decimos él, estamos pensando en una voz ¿desviada?, un artificio que despide a una época, la literatura del yo, un periodo de aproximadamente 20 años donde la primera persona fue casi siempre, una regla de estilo. Ella ya no narra a ellas, como en Matate amor, en La débil mental, en Precoz, no narra maternidades atormentadas aunque sí hijos complicados por madres que bordean la locura. Harwicz construye a un hombre y en él todo es tan verdad como que la lengua es flexible, los valores son laxos, y el lado de los buenos tiene un límite borroso. ¿No son nuestras violencias crímenes colectivos? El degenerado confunde ese límite: culpa al Estado, dice que estamos híper vigilados pero a la vez más solos y solas que nunca y señala a la familia como núcleo del horror y el temblor. Allí donde había madres mellizas de sus hijes en paisajes desolados pero de profunda belleza, Harwicz pone a un hombre solo que le habla al mundo, y le dice algo parecido a lo que escuchamos tantas veces: yo no soy lo que creen, yo no soy ese que dicen que hizo eso, yo no lastimo, yo fui lastimado, ustedes son los y las culpables. Y el procedimiento es efectivo porque logra engañarnos, ponernos del lado de él por momentos, entender el vértigo y el temor pero nunca claudicar en la certeza de que los hombres han tenido certezas muy profundas sobre sus campos de batalla y el cuerpo de las mujeres ha sido y sigue siendo uno de sus lugares preferidos para hundirse con furia. Por suerte, acá hay una mujer para invertir los sentidos y narrar lo inenarrable y hacernos sentir, degeneradamente, infelices.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/florencia-mumford.png?itok=eo3xfuLv)