Debía tener trece o catorce años. Mi madre solía llevarme por las noches a pasear por la Avenida Santa Fé . Si era temprano , la librería estaba aún abierta . A mi madre, poco lectora, le gustaba demostrar lo contrario . Sus valores no pasaban de Pearls Book y Mika Waltari que la persuadían de haberse introducido en la historia universal, El librero no sólo era un lector sino que lo parecía: usaba anteojos culo de botella, un mechón de pelo lacio caído sobre la frente y un aire angustiado que yo no sabía aún interpretar como sartriano. Mi sexualidad aún no se había despertado. Es decir: no me gustaba ningún sexo. Ni el propio ni el opuesto. En las fiestas jugaba con el perrito de la casa. No me masturbaba, la boca abierta ligeramente húmeda, la ausencia de pensamientos complicados, mi costumbre de pararme apoyando un pie sobre el empeine del otro, el cabello largo y sucio preocupaban a mi madre que se hartaba de mi respuesta a cualquier invitación a alguna forma de placer: “ la verdad es que me da lo mismo”. ¿Me daban lo mismo hombres y mujeres? Sí pero en signo negativo. Con crueldad mi madre decía que de los artículos no me correspondía “la” ni “él” sino “lo”. Sin embargo me gustaba el librero ¿en que sentido? Lo ignoro. Seguro que no quería ni tocarlo ni besarlo. Pero me atraían sus ojos celestes y, al mirarlo, mi labio inferior colgaba más que de costumbre.

Mi madre lo seducía –de eso estoy segura– mediante conversaciones que no recuerdo. Y a veces le compraba un libro para mí y que yo no había elegido. ¿algo de la colección Robin Hood? ¿Un Louise M. Alcott? En eso también era retrasada, todavía necesitaba el apoyo de las ilustraciones y encaraba cada libro buscándolas antes de empezar. Pero no leía casi nada: la llegada a casa de un flamante televisor Noblex, blanco y negro, cuyas perilla sonaban como un clic de máquina fotográfica y que fue eterno, me hipnotizaba durante horas y las series Anny Oklay, El hombre del rifle, Dr Kildare, La patrulla del camino miradas mientras comían papas fritas Boom , no pronosticaban para mí un futuro cultural como el que deseaba mi madre.

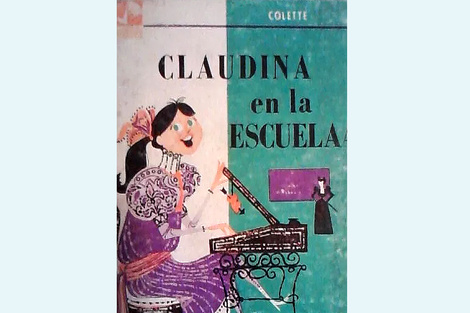

Un día ella se puso a revolver en la mesa de ofertas de la librería y eligió un libro de tapa colorida en el que se veía a una joven con un moño en la cabeza, botitas y un libro en la mano, sentada ante un pupitre. Se llamaba Claudina en la escuela. El título sin duda era el de una obra para jóvenes. Mi madre y el librero conversaron. Yo permanecía en babia. Carecía de todo interés por el libro. También por los otros que se ofrecían en las mesas o en los estantes. El librero parecía vacilar, no se o no recuerdo si describió su contenido, tal vez no lo había leído. Mi madre compró el libro.

“Me llamo Claudina , tengo quince años y vivo en Montigny en donde nací en 1884 y con toda posibilidad, no moriré aquí. ”, leí. Hasta entonces había desconocido esa franqueza, habituada a las descripciones alpinas que introducían a una historia de huérfanos a los dramones de los sin familia con un fondo de nieve y la compañía de animales amaestrados como el monito Lindo corazón y el cuervo Banjo. Me zambullí en la identificación aunque no ganara para sustos. ¿Guardar pastillas de menta en el estuche de un rosario como lo hacía la alumna llamada Luce? Módica pista para indicarme que no se trataba de un libro para jóvenes, a mí que sólo conocía la transgresión de Huckleberry Finn cuando se negaba a leer la Biblia y fumaba una pipa de pasto de espaldas a la viuda Douglas.

¿Qué alumna se dirigía a su maestra con la insolencia de Claudina? ¿En que escuela una se abrazaba violentamente con las maestras y reclama una exclusividad apremiante y entonces las clases se abandonaban por abrazos y arrullos? La directora, la Srita Sergente, tenía una asistente llamada Aimée Lanthenay a la que amaba “como un hombre a una mujer”. A Claudina le gustaba la tal Aimée y le exigió clases particulares de inglés. Pero en las clase ni alumna ni profesora hacían nada salvo mimarse. Entonces la Srita Sergent las suspendió furiosa. Claro que yo no me desayunaba con el sentido de la exigencia de Claudina a la Srita Sergent de que le devolviera a su Aimé y menos que esa familiaridad en el trato se aceptara por temor a una denuncia (¡lesbianismo en la conducción de una escuela!) . El dr Dutertre, el inspector cantonal, era un abusador de niñas recién menstruantes que les leía los cuadernos tomándolas por la cintura y enrulándoles los rizos y, con suerte, les arrancaba un beso en la boca. En los libros de la colección Robin Hood los besos se daban en la frente y provenían de padres o abuelos, no como en Claudina en la escuela si yo tenía como sumun del pecado el besarse acostados aún entre vírgenes, del beso de la Srita Sergent y su Aimée, una sentada en la falda de la otra en un sillón, nunca se me olvidó.

Yo no sabía lo que Claudina que revisaba con audacia las palanganas de los baños compartidos para comprobar el polvo en la de la Srita Aimée , lo que probaba que no cumplía con sus noches de celadora en los dormitorios y dormía junto a su directora con la que no evitaba cuchichiar en público ni apartarse abrazándola en las narices de esas alumnas que se reían sin inocencia.

Claudina era ya experta en lo que excitaba al macho , coqueteaba con su ropa discreta pero astuta siempre ajustada en el talle y parecía no sufrir por amor sino por un deseo carnal que yo no sabía nombrar . Comencé a leer sin parar, volviendo sobre los párrafos que, sin embargo no narraban nada explícito. La flaca Inés chupaba la tinta de los lápices, su goma de borrar, y los carboncillos y yo que solía mascar frenética la brea de las terrazas y las servilletas de papel luego de enrollarlas y me chupaba el cabello hasta que me daban arcadas, debía contentarme con esas enumeraciones golosas que evocaban el placer de la succión, del tacto y del olfato sin que la palabra sexo se me formara en el pensamiento.

Mi madre se sorprendió agradablemente. Luego debió sospechar algo. Tomó el libro a mis espaldas. No le cabía culparme. Tampoco lo calificó moralmente. Lo devolvió luego de algún aviso ambiguo.

Extrañé a la gata Fanchete que dormía en un estante vaciado por el diccionario Larrouse y a quien Claudina mordía las orejas, la maldad de levantarse de un asiento que se equilibra del lado opuesto con el peso de otra alumna, los pretextos para ir a espiar a los dormitorios durante el día las huellas de la carne entre las sábanas de la directora.

Yo guardaba el dinero de un regalo, me dejaban ya tomar el tranvía, pasear sola por la tarde. Fui a la librería y después de muchos rodeos, roja como un tomate, pedí el libro. El librero de ojos azules me explicó que no podía ir contra mi madre, que no estaba autorizado a dármelo. ¿me ofreció otro a cambio? No gracias. Pasiva, incapaz de rebelarme, de luchar, volví a mis series de televisión con una bolsa de papas fritas en la mano. Me había quedado , sin embargo, el deseo de que alguna vez se me definiera con una palabra deslumbrante: “viciosa”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/maria-moreno.png?itok=ks-bLvlN)