Toda acción, todo movimiento, todo impulso humano que busque replicar el constante fluir del universo es, por oposición, un intento de derrotar a la muerte. Eso que Freud llamó pulsión de vida, que pugna y a la vez encuentra su equilibrio en la pulsión de muerte. El cine, en tanto puesta en escena basada en la acción, sería la más vital de las artes representativas, la que consigue el milagro de que, ahí donde haya un proyector, los muertos revivan por obra y gracia de la luz. Pero en el momento en que la acción deviene repetición, en remedo de su propia naturaleza, incluso el más vivo de los movimientos comienza a desaparecer detrás de sí mismo y, de algún modo, a conjurar a la muerte. "Rambo: Last Blood " hace regresar a John a la pantalla por quinta vez.

Sylvester Stallone puede ser considerado un artista paradigmático de todo esto, en tanto la insistencia con la que regresa a sus personajes icónicos parece ser un intento desesperado por mantenerlos con vida (y a través de ellos aferrarse, darle un sentido a su propia existencia), aunque al mismo tiempo sus películas se van volviendo más y más elegíacas. Ese mecanismo que en la continuidad de las sagas Rocky/Creed consigue fluir hasta poéticamente, en el caso de Rambo lo hace de forma grotesca.

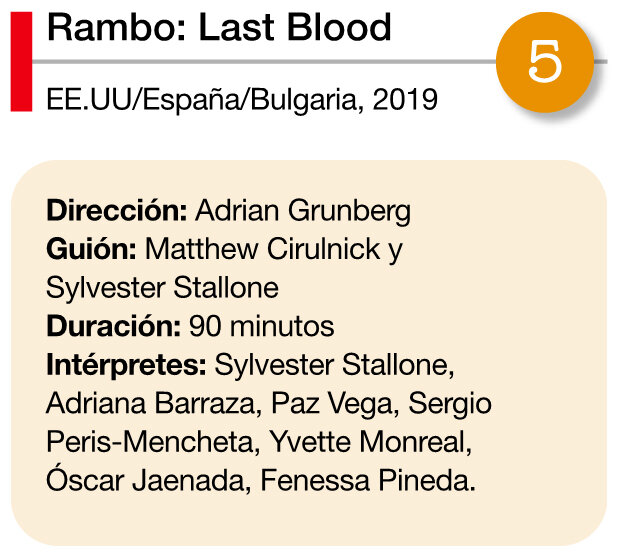

Este episodio cinco, Rambo: Last Blood, que atendiendo a su título debería ser el último (aunque la secuencia final resulte ambigua), sirve para marcar con claridad el carácter opuesto de ambos personajes. Porque mientras Rocky Balboa, incluso enfermo y maltrecho, no hace otra cosa que honrar la vida en su vínculo con el hijo de su mejor amigo, a quien le inculca todo lo que sabe dentro de sus propias limitaciones, en cambio John Rambo no consigue salir del claustro en el que la guerra lo dejó atrapado a mediados de los ’70. Tanto que no parece correcto afirmar que se trata de un personaje atravesado por un trauma, sino que directamente no hay nada en él que no lo sea: Rambo es todo trauma.

Siguiendo ese línea, hasta podría pensarse en él como un símbolo que encarna la herida colectiva que la guerra (y sobre todo una guerra perdida, como la de Vietnam) representa para un pueblo como el estadounidense. Pero esa lectura solo es válida en relación al film original, en la que el excombatiente es acosado y despreciado por la misma sociedad que lo mandó al frente. En los episodios posteriores, y sobre todo en este, solo se trata del trauma desencajado girando en falso sobre la muerte, una y otra vez.

A eso se suma un guión que acá tiene la maldad de dejar al personaje sin salida, obligándolo a actuar de forma mecánica, a hacer lo que mejor hace pero que es también aquello que quisiera dejar de hacer: matar como reacción automática. Claro que no habría historia si eso no ocurriera, pero también es válido pensar al cine desde la ética y así concluir que se trata de una película cruel, no por la representación desmesurada de la violencia, sino por la poca piedad que tiene por su criatura.

Last Blood solo se trata de eso: de provocar al protagonista hasta hacerlo reaccionar para goce de los fans. Y la reacción llega porque es lo esperable en un personaje que siempre respondió a una lógica reaccionaria. Desde ahí la saga vuelve a dialogar con la actualidad política, porque si en los ’80 Rambo representaba una expresión cabal del reaganismo, despanzurrando rojos en nombre de la libertad, el Rambo modelo 2019 es un fiel exponente de la era Trump.

Ahora la guerra es en casa, donde un ejército de mexicanos violadores se meten en Estados Unidos por túneles cavados por debajo del muro salvador. Y Rambo los mata de formas tan extremas como creativas, aunque sin ningún rasgo lúdico, lejos del humor de un personaje actual y violento como John Wick, para quien una masacre es apenas la excusa ideal para una rutina perfecta de slapstick.