La Bolsa de Comercio era la imagen habitual que asediaba a Esther, porque trabajaba allí, como secretaria de Pucho Peña. Después de dieciocho años de habituarse al circuito cotidiano de un medio restringido, que se extendía o se contraía según se mire, a la monótona distracción de los fines de semana, le había comunicado a Pucho que renunciaba a su trabajo. La decisión, afirmada después de la última sesión semanal de psicoanálisis, se debía también a la propuesta de matrimonio que había recibido de un operador de la Bolsa, como su jefe, que no había vacilado en mostrar la predilección que sentía por ella. Esther no estaba muy convencida, y para colmo Pucho inició una inesperada y sorpresiva estrategia de seducción que culminó, a las pocas semanas, con el boato de un casamiento que fue la envidia de todas las compañeras que anhelaban el mismo destino. Probablemente, Esther se revelaba contra ella misma, contemplaba ese mundo delirante, unido por el denominador común del dinero, la avaricia, la insatisfacción permanente, y creía que era obsceno quejarse de su situación, en medio de la situación miserable que atravesaba tanta gente; sobre todo por la especulación financiera que deterioraba el país y de la cual la Bolsa de Comercio era uno de sus símbolos ostensibles.

La misma noche de la boda partieron en el velero hacia las islas del caribe; no sabemos si el tiempo cronológico coincidió con el tiempo fluctuante entre ambos, diez o quince días después estaban de regreso y se instalaban en una inmensa casona que figuraba entre los bienes de Pucho.

Ambos regresaron al trabajo. Pero ahora, ensimismada en el mismo lugar, el mundo marchaba hacia un horizonte distinto y ella se sentía mundanizada por la marcha del mundo; cambiaba las vivencias desprendidas de los actos habituales de otrora, con un sentido nuevo, como si la envolviera una oleada invisible de experiencias que la transformaban. Una noche soñó con cierta aprehensión que Pucho la soñaba y al despertar comprobó que su marido era reacio a la comunicación mañanera, también a la íntima, que siempre es una fuente inagotable de reserva.

Los días sucesivos transcurrieron con la persistencia habitual, Esther tenía ahora la jerarquía de la esposa y podía disponer del hogar y de la servidumbre que la asistía. Los sábados, los domingos y los días festivos, solían completar el almuerzo o la cena con algunos invitados, ya que la familia de ambos había sufrido una significativa y -bajo cierta perspectiva- trágica dispersión. Las conversaciones solían ser las apropiadas para ese ambiente; se hablaba de las relaciones de los amigos, de los temas del momento, del último estreno; a veces se rozaba la política con un espectro bastante exiguo que impedía una verdadera discusión, ni que hablar de fundamentar una idea. A las pocas semanas de concretar esas reuniones, Esther se convenció de dos presunciones: en su nuevo medio social no había verdaderos cristianos ni nadie creía seriamente en la democracia. Predominaba el mimetismo, pero evocando algo distinto de una imagen coincidente consigo misma que prodigaba tras la apariencia de las cosas, el misterio y la posibilidad de observar el entorno sin sentirse implicado. La metafísica ha vivido siempre del principio de razón que le es imprescindible.

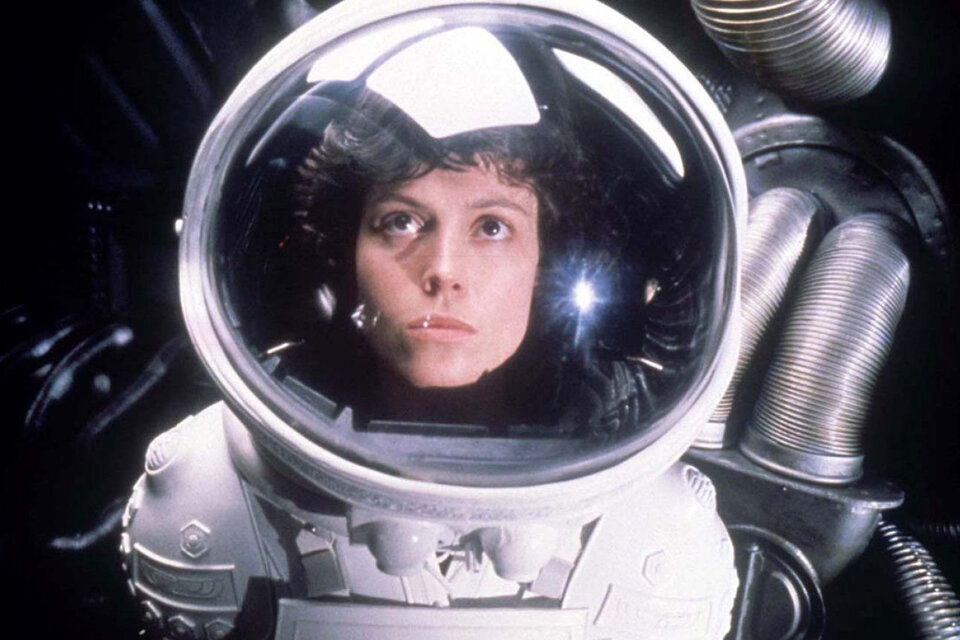

Inicialmente, Esther creía seriamente en eso; podía faltar al templo, pero le era imposible pensar que algo era posible sin fundamento. "Dios puede permanecer mudo, las cosas pueden parecer sin por qué, pero aparecen y permanecen pensaba". Por supuesto, todo eso no le indicaba qué camino tomar, aunque observando durante años las sesiones de la Bolsa, y todos esos hombres en pugna, exacerbando la función del número, las contingencias del azar y el cálculo que orientaban las finanzas, sentía íntimamente que la ley del mundo era el juego. Por eso, cuando rozando los cuarenta, quedó embarazada sin esperarlo, no pudo menos que ingresar en el marco de una deriva constante, que marcó las últimas sesiones de psicoanálisis. Esther había renegado siempre de su madre, que la había abandonado y eso no la ayudaba en este nuevo menester. Habló con Pucho, su marido, para conciliar un acuerdo que no se produjo. Las noches ulteriores a la larga discusión fueron de oscuras pesadillas; varias veces soñó con el monstruo de Alien que había visto hacía unos meses en el Monumental y decidió compulsivamente visitar a un famoso especialista. Pucho todo se lo concedió; insistiendo para que abortase el proyecto que implicaba una grave complicación para su existencia. Esther no cedió, cierta fisura en el fondo opaco de su pasado, hacían de ella una mujer singular; siempre había admirado a Salvadora Medina Onrubia, y como ella no evitaba el estímulo al pensamiento de cualquier acontecimiento que se suscitara a su alrededor. Ahora, su nuevo estado desarrollaba un enigmático acto de reproducción que se expandió en la concepción de lo nuevo, una verdadera creación que estimulaban sus entrañas, revelando un regocijo insospechado ante el misterio del aparecer que celebraba como un milagro.

Una tarde de septiembre, el aguacero primaveral anegó el toldito del jardín que protegía del sol desmadrado a las anémonas, formando una especie de bolsa que estuvo a punto de romperse. Esther salió al jardín para resguardar los almohadones de las sillas y las reposeras. Corrió de un lado para otro, anticipando el esfuerzo y el trabajo que conllevaría el parto, renegando de las fuerzas imprevisibles de la naturaleza. Terminó empapada, sintió un poco de frío y decidió tomar un baño de inmersión caliente; miró cómo temblaba su vientre diseminando unas tenues aureolas en el cristal del agua y se encontró con un pensamiento sorpresivo: pensó que es propio de todo comienzo ocultarse a sí mismo y sólo por un supremo esfuerzo y en constante pugna con la ocultación, es posible desocultarlo. "La naturaleza de las cosas no nos está dada, hay que descubrirla", se dijo en voz alta. Y acaso por primera vez sintió lo mismo respecto de la verdad de cualquier situación.

Esther era una mujer singularmente inteligente, no le pasaba desapercibido el influjo que recibía de sus propios pensamientos; ahora comenzaba a cuestionarse si quería para su hijo todo lo que la rodeaba. Es más, percibía lo cercano de otra manera, se daba cuenta de la inocente crueldad del animal y la perpetua indiferencia de la naturaleza, incluso el vuelo del insecto concéntrico capturado por la lámpara. En suma, la fugacidad inocente de los elementos. Y comprendió que, entre todo, sólo ella era responsable y quizá, sólo quizá, porque su ser comenzaba a admitir la incertidumbre, responsable del amor sobre los seres y las cosas. En esos pensamientos estaba cuando comenzó a sentir las contracciones.