Procede como Dios, que nunca llora;

o como Lucifer, que nunca reza;

o como el robledal, cuya grandeza

necesita del agua y no la implora...

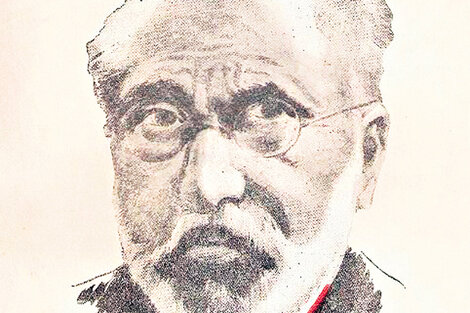

Nació en la periferia de Buenos Aires, en un momento muy lejano: San Justo, 1854. Y eso era (es) ver el mundo desde otro lugar. Y más si se es poeta. Tipos como él, Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, son un caso clave. Escribió en “¡Avanti!”, uno de sus poemas. “Si te postran diez veces, te levantas / otras diez, otras cien, otras quinientas / no han de ser tus caídas tan violentas / ni tampoco, por ley, han de ser tantas”. O ese otro, tan conocido, que insta a ser bravos por la libertad: “No te des por vencido, ni aun vencido / no te sientas esclavo, ni aún esclavo / trémulo de pavor, piénsate bravo / y arremete feroz, ya mal herido”. Versos intensos, versos de amor y de sangre, que también podrían trocar su sujeto y estar dedicados a una mujer, como los que forman la segunda parte de La Yapa: “Tengo celos del sol, porque te besa / con sus labios de luz y de calor / del jazmín tropical y del jilguero / que decoran y alegran tu balcón”. Si a la fina y aguerrida belleza de su pluma, se le agrega que, a casi un siglo de esas letras, un grupo de rock de sus pagos adoptó su apodo como bandera, el círculo cierra. Y bien.

Almafuerte, en clave de canción pesada, pinta la trascendencia popular y suburbana de Pedro B. “De muy pibe me encontré / con tu estatua una tarde / luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes / colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares / y sentí en mi de vos saber / En San Justo escuché / a mis abuelos nombrarte / tuve suerte el día que a tus escritos llegué / Masticaste soledad / por no callar verdades / y contra la ignorancia guerreaste / sin títulos que te respalden”, canta Ricardo Iorio con voz de trueno y la ecuación da un monstruo que, en verdad, nunca estuvo de fiesta. Pedro Palacios “Almafuerte” fue precisamente eso, un monstruo divino que no estaba festejando, porque sabe que festejar, para los desamparados, dura poco. Que la fiesta eterna es la de cien familias, con sus propios poetas de elite. Y él, bueno, él ni título tenía.

No entraba en ese target. Más bien, era poeta de obreros, tipos y tipas errantes y anónimas, de gente de suburbio, laburante, refractaria al tilingo medio. Gente que se había adelantado al aluvión zoológico, por una simple cuestión de época, padres o abuelos de quienes atravesarían el Riachuelo, casi en la mitad del siglo XX, para pedir por sus derechos. Es bueno recordarlo –o saberlo–hoy, martes 28 de febrero de 2017, porque se cumplen cien años redondos de su muerte. Había nacido como Pedro Bonifacio Palacios, en San Justo, el 13 de mayo de 1854, cuando Buenos Aires estaba separada de la Confederación Argentina. El parto fue en el seno de una familia que yacía en el subsuelo de la patria. Ese que aún no se había sublevado. Encima, su madre muere cuando él era un niño, y el padre lo abandona en manos de parientes cercanos. El fue poeta, claro. También periodista, bibliotecario, traductor y maestro. Pero lo primero que hizo, tal vez para sublimar tanto dolor, fue pintar. Luego sí, desencantado por un apoyo estatal que nunca llegó, empezó a ganarse el mango dando clases en colegios normales de su barriada. Y, tras ello, en escuelitas rurales donde llegó a ser director de una de ellas, en Chacabuco, y trabó contactos cercanos con los caudillos de pago adentro. También impartió saberes en Salto, en Mercedes, pero lo bajaron por no tener título habilitante, como dice la canción de la banda.

Otra versión dice que algunos de sus poemas eran severamente críticos para con el gobierno de la era: el de Domingo Faustino Sarmiento, y eso lo transformaba en carne de persecución, como Felipe Varela, Juan Saa, o Vicente “el Chacho” Peñaloza. Lo mismo le ocurrió a seis años de fin del siglo XIX, en una escuela de Trenque Lauquen, donde también vivió, también dio clases y también fue dado de baja, por sus polémicas. Tampoco accedió a cargos políticos que se le ofrecieron, ya en el siglo XX, para no entrar en contradicción con sus diatribas. Y, cuando finalmente pudo tener un final de vida manso por una pensión vitalicia que recibió del Congreso Nacional, murió. Fue en La Plata, un día como hoy pero hace cien años, y el tenía sesenta y dos. Murió, pero están sus dibujos, sus libros, ensayos y poemas, guardados y expuestos en su casa-museo platense. Tal vez ¡Molto piu avanti ancora!, sea el que mejor pinte la preexistencia de un ser genuino y visceral. “El mundo miserable es un estrado / donde todo es estólido y fingido / donde cada anfitrión guarda escondido / su verdadero ser, tras el tocado”. Una forma sutil de decir careta.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/cristian-vitale.png?itok=9VNkjbSR)