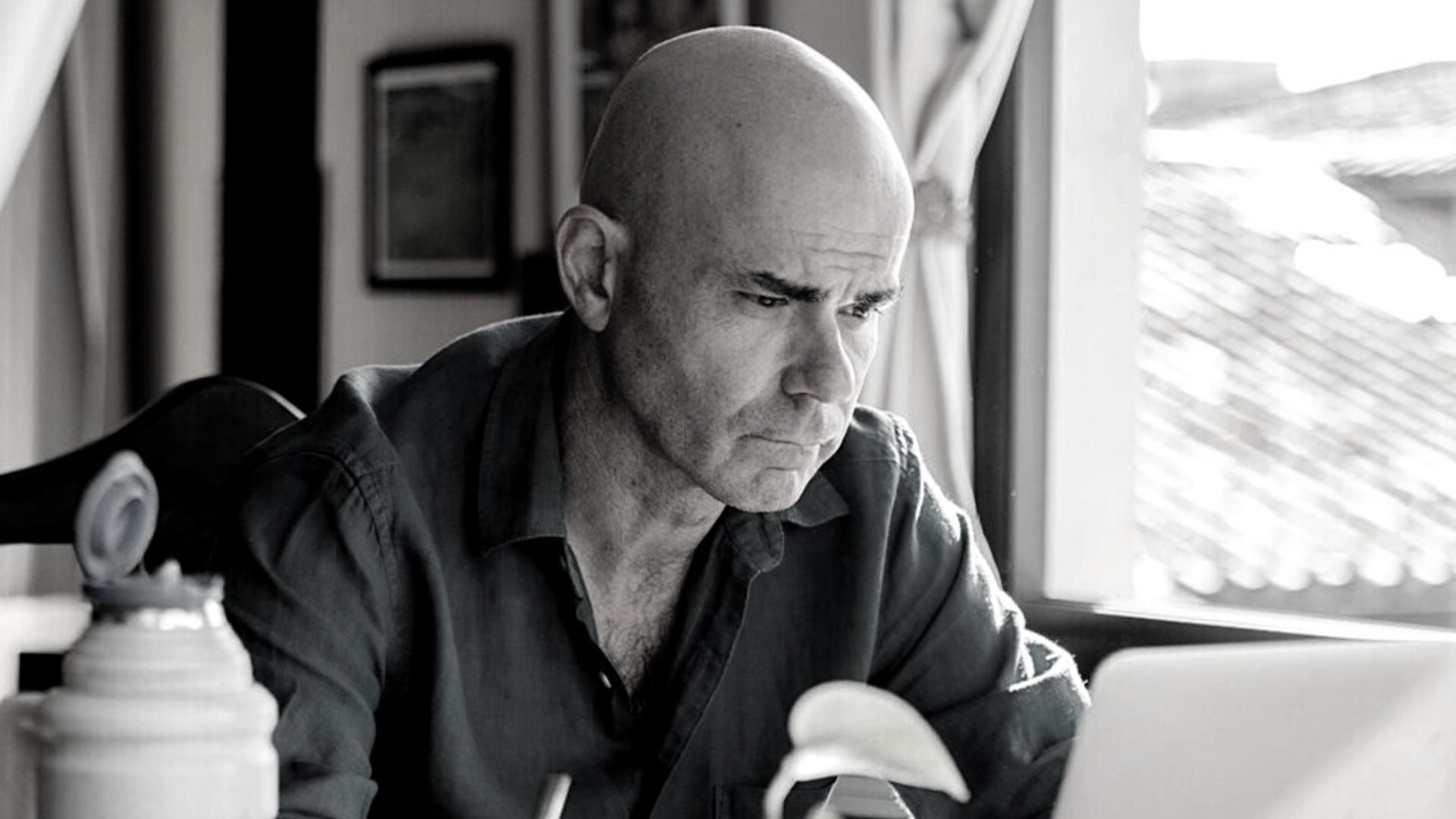

Viaje a la mente de un escritor

Con "La parte recordada" Rodrigo Fresán culmina su trilogía sobre la creación literaria y la memoria.

Primero fue La parte inventada. Luego La parte soñada. Ahora es el turno de La parte recordada, culminación de una trilogía sobre la memoria, la creación, la literatura y el paso del tiempo que Rodrigo Fresán escribió y publicó entre 2014 y 2019. Este último volumen condensa un universo único y lo somete -y somete al lector- a la experiencia genuina y total de lo que suele denominarse "el tiempo de lectura". Y lo hace proponiendo un viaje a la mente de un escritor. La parte recordada, y toda la trilogía, es una gran novela sobre la imposibilidad de escribir una novela.