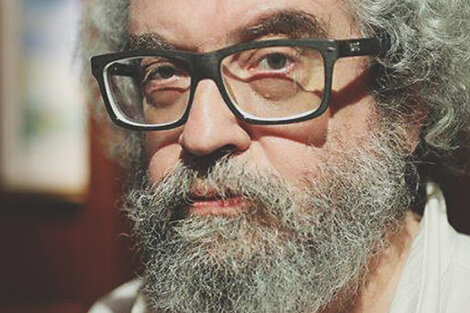

Borges no fue joven. O su juventud, al menos, fue para él un pecado del cual se arrepintió durante el resto de su larga vida. Hasta el punto de querer borrar esos rastros inocentes de su Obra, así, pensada con mayúsculas. ¿Alguien puede negar que el mejor trabajo de nuestro mejor letrado fue su figura misma de escritor? Y, para ello, tuvo que ir limando lo que consideraba las asperezas de esos pecados de juventud. Así deberían entenderse las modificaciones desproporcionadas de los poemas de sus primeros libros, Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) o Cuaderno San Martín (1929); y hasta los títulos desaparecidos de las recopilaciones de sus obras completas, sobre todo, en la primera, aparecida en el álgido 1974. Esa imagen de escritor omnicomprensivo e infalible es solamente eso, una imagen, construida a fuerza de operaciones excelentemente manejadas pero que trataron de no dejar rastro. La idea de “juego borgeano” hasta parece un contrasentido, salvo que entendamos que la parte lúdica se refiere a un manejo frío y racional de una serie de palabras antes que a un goce inmotivado, algo más infantil. La noche politeísta de Luis Chitarroni, escritor, crítico y editor de larga data dentro del panorama literario nacional, es precisamente eso: un juego borgeano, en el sentido más absurdo y amable de la palabra. Parece, incluso, un intento por partir de temáticas, tonos y formas que recuerdan los manejos de la erudición y el sincretismo de Jorge Luis, pero llevados a un costado mucho más gozoso, de despilfarro, activando así una de las líneas posibles de la literatura argentina luego de ese Borges, avatar y símbolo, de cuya sombra tanto nos cuesta salir: la línea del despropósito.

Los cuentos de La noche politeísta pasan así a ser un repertorio de nueve relatos dispuestos casi a la manera de una relación de simetría endeble, proyecto aceptado en el prólogo, “Triángulo territorial” (que hasta tiene sus ecos del prólogo de “Ficciones”, o de cualquiera de los muchos prólogos borgeanos). O sea, lo que tenemos en cada cuento son frágiles mundos simbólicos, que parecen querer armar una lógica de espejos organizados, de falsos reflejos milimétricos, pero que luego se destinan a la peripecia, a lo indeterminado, a la aventura. Bastan algunos ejemplos de estos juegos destinados a un fracaso intencionado: “El síndrome Pickwick” y “El mal de uno” retoma algunos personajes y cierto universo de anécdotas de esa novela macedoniana llamada Peripecias del no. Diario de una novela inconclusa (2007); y frente a esos relatos que tienen una poderosa carga local, que puede identificarse con lo porteño (y hasta con los deslices seudo-románticos del porteño promedio, como el cuento que casi le da título al libro, “La noche es politeísta”), aparecen contrapuestas dos historias que tienen mucho de sátira y aventura al estilo de Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, con la creación de una isla improbable en donde desatar las fuerzas ficcionales, cosa que puede atestiguarse en “Primer viaje a Soecia” y “La inocencia sin límites (segundo viaje a Soecia)”. Y, pese a su organización en pares y a su disposición calculada, en cada relato está siempre la sensación de que el lenguaje juega consigo mismo, yendo de un lado para el otro, adjetivando y abriendo cada sustantivo a referencias impensadas que pueden causar tanto estupor como risa. “Uno defiende su música extremada. Esto es así: un sistema de figuras retóricas puestas en juego. Que se abalanzan, que quisieran avasallarlo todo”, remarca Luis Chitarroni, ya puesto a contestar en la efímera piel lingüística que recuerda el tono con el que “hablan” sus narradores acerca de este enfrentamiento casi musical en sus cuentos entre el estilo y el argumento. “Un discípulo precoz que huyó de Rusia un poco antes que los formalistas, Vladimir Nabokov, se reconocía discípulo de Andréi Bely y hablaba de que los tropos son los sueños del lenguaje y, para contagiarnos de entusiasmo erótico, confesaba por medio de un narrador ‘una orgía de paronomasias epiteliales’. Sí, por supuesto que la reinvención por medio de las palabras tiene un sentido cómico, pero no siempre. Se pretende a menudo que esto es gratuito, que las cosas son proclives a un estilo llano, que el pavoneo redunda sin gracia ya, como un ejercicio de prestidigitación barroco, pero son pretensiones. Como para completar lo dicho, no me olvido de la frase de Johnson aplicada a Milton: ‘geómetras somos en ocasiones, pero moralistas siempre’”.

En un libro que parece inclasificable, o quizás por eso mismo, ¿de donde proviene la idea del título, tanto del relato como del libro todo? Puede ser que esa idea también sintetice la de una escritura repleta de marcas intertextuales, sin “un dios”, sino con varios.

-La noche politeísta surgió como alternativa titular de uno de los relatos (con el complemento ontológico “es”), no de la colección entera, y proviene de una frase (¿de Renan?): “El desierto ES monoteísta”. Así se llega, o así al menos llego yo: al rastrón, cansina e industriosamente. Esa idea de “la escritura de un dios” o la del palimpsesto, de Carlyle o de De Quincey, está presente solo como ilusión o iluminación distante, como los promontorios de los que habla Melville en el epígrafe del libro. Si se quiere sacar provecho de las ideas generales, hay que avanzar despacio. Lo que queda es relato. Claro, está muy bien que usted la haya advertido como superficie de base o animal de fondo del libro.

COME CHITARRONI EN CASA

Además de mantener la idea de un narrador participante, testigo o protagonista de los hechos, otro de los elementos que funciona como hilo conductor de La noche politeísta es la presencia de grupos de amigos que se juntan a comer y charlar. A la medida de un Banquete platónico, esos encuentros rituales, motivados por reuniones de amigos de la escuela o por acontecimientos de importancia, como un casamiento (“El cardinal carpintero”), son el pretexto para mostrar el mundo de las relaciones entre intelectuales. Gente que se odia o se desprecia, pero que también se admira, que respeta algunas elecciones formales o caminos políticos tomados (flota por el primer relato un montonero), pero que sintetiza este conjunto de individualidades poderosas que escenifican, como en “La noche es politeísta”, ciertas artes expresivas en un encuentro nocturno. La cena es, entonces, escenario: un espacio en donde desplegar la representación infame de las reuniones artísticas. Cuando un escritor lleva adelante este tipo de ejercicios, enseguida aparece la idea de una lectura en clave. Lo curioso es que Chitarroni mezcla nombres ficcionales con referencias específicas a personas reales, embrollando así el registro entre lo inventado y lo real, ambos polos también invitados a la casa de Luis a comer algo.

¿Pensaste a estos encuentros de cenas, vernissages o fiestas como un motivo disparador del argumento o fue una casualidad que luego terminó reapareciendo en todos los relatos?

-La idea de cena y cenáculo, de reunión entre personas afines, o que comparten ciertos prejuicios y supersticiones, está presente en todo el libro, es lo que yo deseo que le dé su unidad, no muy secreta ni recóndita. Las diferencias también solicitan señalarse: el casorio de “El cardenal carpintero” está puesto para crear una variante o una variación, una modulación en la partitura. Salí de un recuerdo infantil, que podría titularse evocando la ficción de Kafka, una boda rural, y traté de llenar algunos huecos y despejar incertidumbres que me planteaba. La aparición de “Los bonetudos” en ese cuento, digo, la tribu carnavalesca que irrumpe (y que no me acuerdo ya si lo hace con ese nombre) es el aporte de una memoria anterior, la de mi padre, que creció en Lobos, el pueblo de Perón, comienzo y fin de cualquier alegoría local y familiar. Todas las demás reuniones, presentaciones de libros y vernissages pertenecen, sí, a ese núcleo duro de lo que suele llamarse “el campo intelectual”, de acuerdo con la abusada referencia a Bourdieu (quien me interesa menos que su instructor en economía, Raymond Aron, ex condiscípulo de Sartre). Complementan con familiaridad de mundo conocido el germen de una idea narrativa, como ocurre en “La princesa de los cabellos de oro”, de Edmund Wilson, o en los relatos de Scott Fitzgerald y de W.M. Spackman. Quise pasar por alto las innumerables facilidades del oficio y, sin embargo, solo supe acopiarlas o abreviarlas.

Esa idea de “campo intelectual”, de referencia a un momento de la literatura argentina, con una transformación de las cenas en encuentros en el taller literario, ¿aparece, parodiado y con más vehemencia, en el último relato, “Nueva narrativa argentina”?

-“Nueva narrativa argentina” es una parodia demasiado autoconsciente, quizá, y conflictiva. Su mayor atrevimiento consiste en el desafío del tiempo cronológico, pegado a unas imágenes de la literatura juvenil. Yo quería que el libro llevara las ilustraciones de Hal Foster del primer Príncipe Valiente. Él comienza danzando con Morgana y termina decrépito y marchito, ya en manos solo del tiempo. Una cuestión de salud actuó precipitadamente en este caso y no pude siquiera charlar del tema con el editor. Parodio no por odio, escribió un caribe, no un caníbal. Como pocos de mi generación, crecí admirando los cuentos de Abelardo Castillo (“Los ritos” y “Crear una pequeña flor…”); como aun menos, maduré con una admiración muy restringida por Juan José Saer, de quien me gustan, mucho, El entenado (cuyo estilo único se imita casi hasta el plagio en esta narración y en otra que ahora no recuerdo) y La ocasión (que, según recuerdo, al propio Juani no le gustaba).

Pero hay allí también una operación crítica, algo que mezcla registros de escritura. Y, en ese sentido, ¿es posible escribir literatura con la misma lógica usada a la hora de escribir crítica o, en tu caso, de pensar el catálogo de una editorial como la que dirigís, La bestia equilátera?

-No, no se puede, pero la crítica el escritor la hace donde encuentra pista y, si se trata de inventar el formato, mucho mejor. Como Benjamin en El libro de los pasajes, donde cierto sentido de la desproporción adjudica jerarquías inestables a Fourier o a Blanqui. Me quejo a menudo del apretujamiento sin salida del condominio de Puan, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque los orificios de salida conservan aún (¡después de más de treinta años!) diámetros tan respetuosos: Benjamin y Foucault. Y se quejan de Borges, que había leído ya a Fritz Mauthner y a Philipp Mäinlander. A la manera borgeana, sin sumisión a la integridad.

FUGAR DE FUNES

Varios de los cuentos de La noche politeísta rozan padecimientos que tienen que ver con la memoria y la identificación. Circunstancialmente, los dos cuentos que retoman el mundo imaginario de ficciones anteriores de Chitarroni, como “El síndrome de Pickwick” y “El mal de uno”. En el caso de este último relato, la historia se concentra en un padecimiento que imprime en un recuerdo elementos de otro, armando así una ensalada memorística en donde no se sabe muy bien la pertenencia de tal o cual cosa recordada. Como contrapartida al sueño de una memoria total, lo que hay en ese cuento no es el olvido, sino una memoria enferma, sometida a la imaginación que es, en términos estrictos, el arte de mezclar recuerdos para crear la apariencia de la novedad. Luis Chitarroni, en este libro, logra precisamente eso: cada cuento deslumbra, centellea, pero, analizado a fondo, no deja de mostrar la manera en que se construyó, el complejo campo de referencias que hace las veces de mecanismo, y el lector cae, por una suerte de carácter hipnótico, en la densa maleza de términos y expresiones que acercan a la narración al ritmo de un poema. No importa lo que se dice, casi. Importa el cómo.

Algunos cuentos tratan de crear un contra modelo de lo que podría ser el mito de la memoria absoluta. Volviendo a Borges, eso que está sintetizado en “Funes, el memorioso”. ¿Hay allí una propuesta de dar vuelta ese absoluto a través de uno de sus colmos? ¿De salir de esa presencia funesiana?

-Sí, la lógica narrativa de “El mal de uno” es un intento, por aglutinación, de huir de Funes. Los formalistas rusos hubieran considerado muy pobre la tentativa, excepto, tal vez Victor Shklovski, con su indulgencia fuera de serie. En realidad, comencé a observar estos relojismos después de leer un libro que publicamos en La bestia equilatera, Las aflicciones, de Vikram Paralkar, pero me molesta cierta sistematicidad, me parece que arruina los propósitos. Aunque el libro se imponga cierta diversidad muy modesta, los propósitos no abundan; no, por lo menos, si el libro amenaza ser consistente (aunque tal vez no del todo legible). Porque Borges es central, los tratamientos de fuga prevalecen. Y este es otro, entre tantos, de conformar en esa fuga secuelas de sentido preeminentes después de El carapálida, novela que se publicó en allá por 1997. Se supone que se lee sucesivamente a un autor, pero yo no lo soy, tal vez no alcance nunca esa categoría. Por lo tanto, darme el lujo de armar algunas alternativas realistas me tranquiliza, como si hubiera ante la noche de invierno del viajero que nunca fui, una perspectiva que solo debería elegir el Italo Calvino que ya no podré aspirar a ser.

El año pasado se publicó Breve historia argentina de la literatura latinoamericana (a partir de Borges), un libro que reunía tus clases dadas en el Malba en torno a la literatura del continente. El centro específico de tu lectura era esa ficción, según tus palabras, del Boom Latinoamericano, como una estrategia para hablar de la centralidad de Borges. ¿Qué pasa con la literatura del presente, a la luz de este libro de cuentos que, precisamente, pertenece a este tiempo?

-Muchos de los tópicos que se nombran están escritos en la narrativa argentina, la más aleccionadora pero no la peor, con grandes (y prolongados) efectos. Cierta prédica sabatiana que alcanzó fulgor en quienes todavía lo admiraban como escritor cuando ya su vena dilatada lo convertía en figura pública. El sentimentalismo sin ningún paliativo ni escrúpulo administra las más bajas de las devociones, la admiración y la pleitesía. A menos que estén en la partida Jane Austen o Manuel Puig. No hay que olvidar el rigor (formal) admirable de un escritor como Tolstoi, que se copia sin ninguna atención a la forma, con el agravante de que esos condenados divulgadores a menudo están incapacitados de discernirlo. En el medio, Fogwill, a quien tanto quise, que con su Mis muertos punk señaló un regreso a cierta narración realista castillesca, aunque los críticos en general no se dieran por enterados. Ese es el único reproche a la crítica: que no se dé por enterada. Ya en El carapálida me ensañé con una antinomia académica (Piglia/Aira, que en el libro son dos maestros, Quaglia y Neira) y nadie pareció notarlo, de acuerdo con la percepción de la academia y la prensa, hermanas separadas al nacer. La literatura es un arte y, para habitarla, acaso ocasionalmente habitarla, es necesario apropiarse de algunos secretos. Desde el vamos, secretos de Tom Sawyer y de El prisionero de Zenda, de Rupert de Hentzau y Huckleberry Finn. Lo que pasa es que, como decía Charlie Feiling, los críticos no tuvieron infancia.

Con respecto a lo que pasa en el presente, la periferia en el centro de la convención, encuentra para mí hoy voces distantes y próximas, cercanísimas, que no son fáciles de ubicar: Alberto Tabbia y Alfredo Novelli, Mercedes Halfon, Sebastián Menegaz, Lucas Petersen, Alfredo Grieco y Bavio… Si de los jóvenes uno no sabe dónde terminarán afinando, de los viejos se puede reconstruir una clave de bóveda que permitirá que la voz llegue lejos. En definitiva, y a esta altura, la custodia de lo real acata y acrecienta la alarma, exagera los cuidados y los anhelos. No pasa un solo día sin que me saturen los sermones. Y no provienen de púlpitos ni de consultorios: todos parecen dispuestos a aleccionarnos acerca de cómo debemos vivir o qué debemos decir. No dejo de leer libros, sin embargo, aunque tenga algo de anacrónico y de penoso.