Isabel entra al subte y elige el extremo de un asiento largo y solitario, alejado de la poca gente que viaja los sábados a esa hora de la mañana. Se acomoda contra el respaldo, apoya la cartera sobre sus piernas, la envuelve en un abrazo y entorna los ojos para descansar la vista. No durmió bien. Había apagado su celular para recuperar horas de sueño por la mañana, pero el teléfono fijo no paraba de sonar, y tuvo que levantarse a atender.

—Venga por favor —le dijo Yolanda—. Creo que llegó la hora.

Yolanda cuida a la madre de Isabel. La contrató hace unos meses por consejo del médico de cabecera de buscar una enfermera cama adentro. Su madre tiene noventa años, y lleva tres postrada en la cama. No es la primera vez que Yolanda llama, y le dice que es la hora, que doña Lita siente que va a morirse, que vaya urgente.

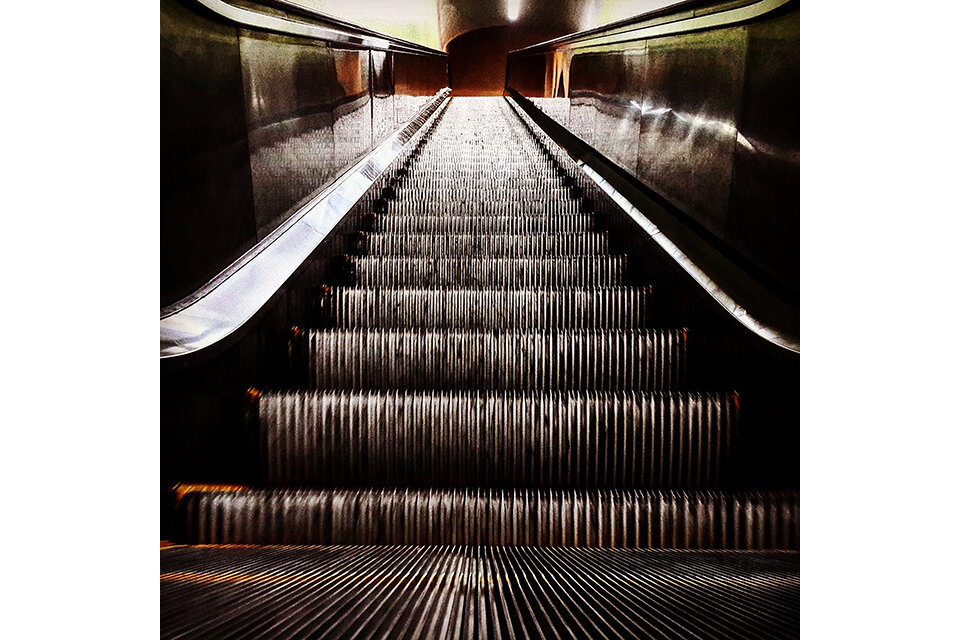

“Usted está en estación Olleros”. Isabel abre los ojos. Aún le faltan tres estaciones, pero tiene miedo de quedarse dormida. Quizá tendría que haber tomado un taxi para hacer más rápido, pero lo hizo las últimas veces que Yolanda la llamó con el asunto de la hora, y no quiere volver a gastar plata inútilmente. Sin embargo, tendría que haberlo considerado por su rodilla izquierda. Le duele hace unos días, y aún no sacó turno con el traumatólogo. La última vez que estuvo en su consultorio, el médico le dijo que evitara ciertos movimientos repetitivos o forzados, como subir escaleras. Menos mal que están las mecánicas, piensa.

¿Será verdad esta vez? Suspira, se lleva la mano hacia la rodilla y la acaricia con movimientos circulares. Su madre es lo único que tiene. Ya no lleva la cuenta de los años que hace que su padre murió, y Eduardo, su hermano, es como si no existiera. Muchas veces se siente como una vagabunda cuya única pertenencia es una mochila llena de cosas sucias y viejas que no puede dejar, aunque preferiría andar sin nada. No le gusta pensar eso, intenta distraerse mirando a su alrededor.

En el asiento que está en diagonal, se sentó una pareja de adolescentes, y empieza a besarse. El chico mira de reojo a Isabel, parece darse cuenta de que ella los está mirando y mete exageradamente su lengua en la boca de la chica, y se ríe. Isabel cierra los ojos y tira la cabeza hacia atrás. ¿Qué será de la vida de Ricardo? A su madre no le gustaba. Que ella merecía algo mejor, decía siempre. Era músico, y no quería casarse. Después de él, no hubo nadie mejor ni peor. Estuvo muchos años esperándolo, imaginaba que él volvía y le pedía que se escaparan juntos. Ella hubiera aceptado.

“Estación Palermo. Próxima estación: Plaza Italia”. Se pone de pie y se acerca con pasos lentos a la puerta. Se acuerda del accidente. Los recuerdos funcionan así: enlazándose unos con otros de manera aleatoria. O no tanto, porque el accidente fue en 1985, el mismo año que Ricardo la dejó. Ella tomó el subte en Plaza Italia hacia Catedral. Tenía que ir al centro a hacer un trámite, pero nunca llegó. El tren descarriló y se incrustó en el túnel. Murieron cuatro personas y hubo varios heridos. La vida pende de un hilo, piensa Isabel, pero hay hilos que se sueltan fácilmente, y otros que se aferran con fuerza, aun cuando el único sentido sea el paso del tiempo y la supervivencia.

“Usted está en Estación Plaza Italia”. Sale y se dirige hacia la escalera. Recuerda que la escalera de salida a la calle es fija, y se arrepiente nuevamente de no haber tomado un taxi. Empieza a sentir leves pinchazos en la rodilla, que no duelen, pero son la antesala del dolor. Mientras se eleva sin esfuerzo, piensa que es una suerte que haya poca gente. Los días de semana, tendría que apurarse, para que la manada de viajeros no la lleve por delante ni la insulte por usar la escalera mecánica como corresponde.

Cuando llega a la escalera de salida mira hacia el hueco de luz que anuncia la calle; no los cuenta, pero estima que la esperan alrededor de treinta escalones. Tiene dos alternativas: subir lentamente, descansando cada cierta cantidad de escalones, o subir lo más rápido posible y descansar al final.

Sube tres escalones y siente la puntada. Se detiene y se apoya en la baranda para darle paso a dos hombres que van detrás de ella. Descansa unos segundos. Y encima, seguro quiere hacerme algún reproche. A mí, a la única que la visita, a la única que la cuida, que se encarga de pagarle las cuentas, la única que le da bolilla. Si no fuera por mí…

Toma aire. Levanta el pie derecho, lo apoya en el escalón siguiente, luego hace lo mismo con el izquierdo. Sube otro escalón. Después cuatro más y descansa nuevamente. La rodilla le cruje y se la masajea. A mí me recrimina. A mí, que le leo en voz alta esas novelas larguísimas y aburridas, que le cuento las noticias, que le paso crema por todo el cuerpo para que a la señora no se le agriete la piel. Ni dormir un sábado a la mañana se puede…

Sube algunos escalones más sin contarlos, casi sin respirar. Nunca una queja para Eduardo. Nunca. Claro, porque él formó una familia, vive lejos y, pobrecito, trabaja tanto. No aparece ni el día de su cumpleaños, ni el de la madre, ni en las fiestas. Total está Isabelita, siempre lista para cualquier capricho de mamá…

Sube cuatro escalones más. Se detiene y revisa su cartera buscando un analgésico, pero no encuentra ninguno. Pero si se muere, seguro se hace un ratito en su agenda para venir a reclamar. Ahí sí se va a acordar de la madre, de la hermana, del departamento en pleno Palermo. Seguro ahí aparece el señor de familia, siempre ocupado...

Se da vuelta para mirar hacia abajo. Ya subió bastante. Respira profundo, y sube cinco escalones. Le falta poco menos que la mitad. Se masajea la rodilla, flexiona un poco la pierna. No va a pensar en el dolor porque es peor, lo leyó en un artículo de una revista. Me castiga por ser la hija mujer y no haberle dado nietos. Como si los dos que tiene le sirvieran para algo. No les conozco la voz a esos dos…

“Vamos, Isabel”, se dice, para animarse. Sube cuatro escalones más y descansa. La última vez que discutió con su madre fue una mañana que le tocó cuidarla porque Yolanda había pedido permiso para ir al dentista. Mientras le daba las galletitas, ablandándolas con té para que pudiera masticarlas con los dientes postizos, la madre le dijo que esa marca no era la que a ella le gustaba. Isabel respondió que la próxima vez le pidiera a su hijito que fuera a cuidarla. Tu hermano está muy ocupado, le dijo ella. Que cuando se desocupe venga a limpiarte el culo, tuvo ganas de decirle. Pero no se animó. Sí se animó a levantarse e irse a dar una vuelta por la plaza. Al rato volvió Yolanda y la llamó al celular diciéndole que doña Lita decía que le había llegado la hora y que volviera urgente.

Sube dos escalones más. Tiene miedo de no poder seguir, y que alguien tenga que rescatarla. Sacude la cabeza para quitarse ese pensamiento de encima. Falta cada vez menos. Voy a irme de vacaciones, hace años que no me muevo de acá. Con los dólares que mamá guarda en el cajón de su mesa de luz me voy a ir. Me los merezco…

Tiene ganas de llorar, pero los últimos escalones los sube rápido, ignorando el dolor. Eduardo siempre hizo lo que quiso, se casó con la mujer que eligió, se fue a vivir lejos. No le importa nada, sólo él mismo. Siempre fue así. Siempre. ¿Qué pretende de mí?

Ya en la vereda, saca el celular de su cartera para mirar la hora. Hay una llamada perdida de Yolanda. La duda la inquieta, va a devolvérsela, pero seguramente le quiere decir que se apure, y entonces no lo hace. Se le escapa una leve sonrisa pensando en la posibilidad de no ir, y que a Yolanda no le quede más remedio que comunicarse con su hermano. La interrumpe la vibración y el sonido de su teléfono.

—Dice su mamá que ya pasó, que no venga —escucha, apenas atiende.

—¿Cómo?

—Que no venga —repite Yolanda, y corta.

Isabel no entiende, es la primera vez que pasa. De todos modos, decide ir igual. Un poco porque está a una cuadra y media, y otro porque no quiere volver a su casa, y que su madre la mande a llamar nuevamente. La rodilla le late, ella la acaricia, le parece que está un poco hinchada. Encima me hace venir al divino botón. El lunes voy a pedir turno con el traumatólogo. Voy a empezar a ocuparme de mí de una buena vez...

Camina lentamente mirando la vereda para no tropezarse con alguna baldosa rota. Suspira. Y bueno, es mi mamá, la que me dio la vida y si no fuera por ella no sería quién soy. No estaría en este mundo. Está vieja, la pobre. Cuando vos tengas su edad, Isabel… Se le hace un nudo en la garganta y los ojos se le humedecen. Busca un pañuelo en la cartera y se los seca.

Desde el palier escucha risas en el comedor. Antes de poner la llave en la cerradura reconoce la de Eduardo, que se ríe como si quisiera impregnar con su risa toda la casa, para que dure los seis meses que suele estar sin aparecer. Al fin se dignó a venir. Abre la puerta, y se encuentra a su madre en la silla de ruedas que hace años no usa (porque sentada le baja la presión), acompañada de su hermano y su familia.

La madre se asombra al ver a Isabel, y mira a Yolanda, que sirve café y facturas, como buscando la respuesta. ¿Viste qué grandes están?, le dice, señalándole a los nietos. Isabel dice que sí con la cabeza, saluda a todos con un beso, y se sienta en la única silla que está libre.

Yolanda va hacia la cocina, vuelve con una taza, y le pregunta a Isabel qué quiere tomar. Sólo agua, le responde, y se siente ridícula cuando la enfermera de su madre le trae un vaso, y luego dice que cualquier cosa la llamen, que está en la cocina.

Su hermano habla de un viaje a Italia. Estuvo en Sicilia, precisamente en Mesina, de donde migraron los abuelos. Su cuñada saca un sobrecito de un bolso dorado. Lo abre y se lo da a Lita. Es un imán para la heladera que dice Sicilia. Su madre agradece y se queda un rato mirándolo. Isabel se da cuenta de que no entiende qué es, pero no dice nada. También se da cuenta de que hace esos movimientos extraños con la boca, como cuando se le pega algo en los dientes postizos, quizá dulce de leche. Eduardo sigue hablando, y de repente deja de mirar a su madre; la mira a Isabel que está tomando agua.

—¿Qué es de tu vida, hermanita? —le pregunta.

—Lo de siempre —le responde ella—. ¿Cuántos años tienen los chicos ya? —pregunta para cambiar de tema.

La respuesta se la da su cuñada: Martín tiene diecinueve, todavía no sabe qué quiere estudiar; y Agustín tiene quince, va a la secundaria. Miren a la tía, les dice a sus hijos, están todo el día con esos celulares. Los chicos levantan la vista y hacen una mueca similar a una sonrisa. A Martín se le hacen hoyuelos y le hace acordar a su hermano. Cómo pasa el tiempo, dice Isabel para decir algo, y toma el resto del agua de su vaso de un largo sorbo.

—Ya que estás acompañada, me voy —le dice a su madre—. Tengo cosas que hacer.

—Una visita de médico, la tuya —dice su hermano, y se ríe.

—Antes paso por el baño.

En el baño se lava la cara, y abre el botiquín. Saca la crema de árnica, se sienta en el inodoro, se pone en la rodilla y se masajea, alternando ambas manos. Antes de volver al comedor, pasa por la habitación de su madre. Yolanda tendió la cama y puso el acolchado azul. Entra, y camina en puntas de pie hacia la mesa de luz. Se da vuelta hacia la puerta para verificar que no haya nadie; abre el cajón, y saca los dólares del sobre. Se los guarda entre el elástico de la pollera y la bombacha. Desde ahí, escucha las voces de su hermano y de su madre, aunque no entiende de qué hablan.

Saluda a todos con un beso y dice que sigan bien. Su cuñada le desea lo mismo a ella. Su hermano le pide que la próxima se quede a almorzar, así se ponen al día.

Sale del edificio, ve venir a un taxi libre y le hace señas. Se sube con cuidado, sin flexionar demasiado la pierna izquierda, y presionando el montoncito de billetes contra la cintura como si fuera un arma o una herida reciente o un dolor punzante.