En 1922, el joven Yasunari Kawabata contó, en el folletín que estaba escribiendo por entregas para un diario de Tokio, que acababa de ver descender del cielo una brigada de sonrientes chicas paracaidistas. Como el diario era de gran tirada, mucha gente lo repetía como si lo hubiera visto: del cielo de Tokio caían chicas en paracaídas. El ruso Boris Pilniak estaba en Japón por esa época. Cuando volvió poco después a Moscú empezaron los años difíciles, para él y para muchos otros. De la caída en desgracia de Pilniak ya hablé en estas páginas y de su colega nipón también, pero lo que nunca conté (porque lo descubrí hace muy poco) es la elíptica influencia que tuvo Kawabata en uno de mis autores rusos favoritos. Me refiero a Andrei Platónov, el mejor amigo de Pilniak, que cayó en desgracia como él cuando tuvo la peregrina idea de escribir una novelita llamada Moscú la dichosa, donde una chica huérfana llamada Moscú Chestnova (porque fue criada por la Revolución) estudia para ser paracaidista y, en un momento memorable y fatídico, desciende del cielo de Moscú fumando un cigarrillo.

Del cielo de Moscú, en esos años, no podía esperarse que descendieran muchas cosas buenas. Pero lo que hace Andrei Platónov con esa escena es una novela inolvidable. Y yo no puedo evitar imaginar a Pilniak contándole la escena a Platónov en alguna caminata por las calles moscovitas (el único lugar donde se estaba a salvo de oídos indiscretos) tal como se la habían contado a él en Tokio. Creo que al propio Kawabata lo hubiera conmovido la escena no menos que la visión aérea que tuvo aquella tarde en Tokio; me refiero al momento en que Platónov miró el cielo de Moscú y se imaginó qué pasaría si caía en ese instante una chica en paracaídas.

Platonov era un soñador. Y, en ese gran quilombo que era la Rusia de los primeros años soviéticos, un hijo de obrero parecía tener más oportunidades que cualquier otro para soñar: el mundo se había dado vuelta y los hijos de proletarios ahora estaban arriba, tenían derecho a sus sueños por primera vez, el mundo nuevo sería construido por ellos, con sus propias manos. Cuando el joven Platónov publicó su primer cuento, en una revista ferroviaria, se presentó así: “Nací en 1899 en un asentamiento ferroviario cerca de Voronezh, compuesto no de casas sino de barracas. Éramos diez hermanos y yo era el mayor, así que empecé a trabajar antes de aprender a leer. La campana de las locomotoras eran la única música que teníamos y los días de descanso estaban dedicados a eufóricas batallas a puño limpio con otros asentamientos. Además del sonido de las campanas, los colores del crepúsculo y la paciencia de mi madre, amo los máquinas a vapor y el sudor del trabajo. Creo que existe un vínculo, una afinidad secreta, entre el sonido de las campanas y la electricidad, entre las locomotoras y los terremotos, entre el crecimiento del pasto y la jornada en la fábrica. Ese es el mecanismo que me propongo retratar en lo que escribo”.

Las leyes del cosmos, las leyes de la naturaleza, las leyes de la historia y las del corazón humano se tejen en asombroso mecanismo en cada libro que escribió Platónov. En vida no pudo publicar ninguno, pero todos sus colegas lo veneraban igual, en secreto, porque lo que hacía Platónov era único: dinamitaba la realidad soviética en nombre del ideal soviético, hacía realismo y ciencia-ficción al mismo tiempo. Dice Tatiana Tolstaya que la grandeza del pensamiento ruso no está en su lucidez sino en su escala, en su fuerza más que en su atención al detalle. En cada libro de Platónov, los personajes siempre destruyen todo (puede ser una fábrica, una ciudad, un corazón o una hormiga) en nombre de una idea, en nombre del futuro. “En lugar de la esperanza, sólo nos queda la paciencia, sí, pero más allá de la secuencia de las noches, del marchitar y florecer de los campos, allí existe nuestro tiempo”, escribió Platónov en un cuento que tuvo la desgracia de llegar a manos de Stalin, como le pasó antes a Pilniak, a Babel, a Mandelstam, a Ajmátova, a Bulgákov

Se salvó de ir a Siberia porque Gorki convenció a Stalin de que Platónov sólo aspiraba a ser “un buen escritor soviético”, pero no pudo pasarla peor a partir de entonces. Vio cómo se le cerraban todas las puertas en las narices, vio cómo se llevaban a su hijo de quince años al gulag. Por intercesión de Shólojov se lo devolvieron nueve años después, tuberculoso y agonizante, pero siguió buscando maneras de darle a esa patria hostil lo que sentía que podía darle para que surgiera el mundo nuevo. Acumuló cuadernos con los cuentos que no le querían publicar. Su mejor amigo en los últimos tiempos fue Vasili Grossman, que leyó con devoción esos cuadernos y después dijo que lo único que salvó a Platónov de un destino peor fue no haber publicado.

El único trabajo que consiguió que le dieran después de la guerra fue de barrendero en la Unión de Escritores. Vivía en una habitación en el sótano con la puerta siempre abierta, para demostrar a la KGB que no tenía nada que ocultar. Cuando se estaba muriendo de hambre, Shólojov acudió de nuevo en su ayuda: le dio a traducir al ruso (anónimamente, por supuesto) una recopilación de leyendas folklóricas baskirias. La traducción era tan buena que se ordenó que la retradujeran al baskir y que reemplazara las versiones originales en los manuales de enseñanza, razón por la cual, durante los años siguientes, millones de escolares leyeron a Platónov sin saber de quién era esa prosa sublime.

Murió en aquel cuarto del sótano de la Unión de Escritores de Moscú, en 1951, de la tuberculosis que le había contagiado su hijo. Sus libros se empezaron a publicar recién durante la Perestroika, cuarenta años después. De todos ellos mi favorito es la historia de la chica paracaidista, que fue de los últimos en rescatarse porque estaba en dos cuadernos distintos, que no parecían tener relación: distinta tinta, distinta letra, distinto papel; uno era pura alegría, el otro estremecedora desazón. Platónov bautizó “Moscú” a esa huérfana de la Revolución y le puso de apellido “Chestnova”, que significa dichosa, virtuosa. En la España más ultramontana existía un conjuro para espantar a los malos espíritus: los padres bautizaban a sus hijas con una palabra que fuera el opuesto de lo que deseaban para ellas, y de ahí vienen nombres como Soledad, Dolores o Martirio. Uno se pregunta qué nombre le hubiera puesto Platónov a su criatura moscovita de haber conocido en vida ese conjuro.

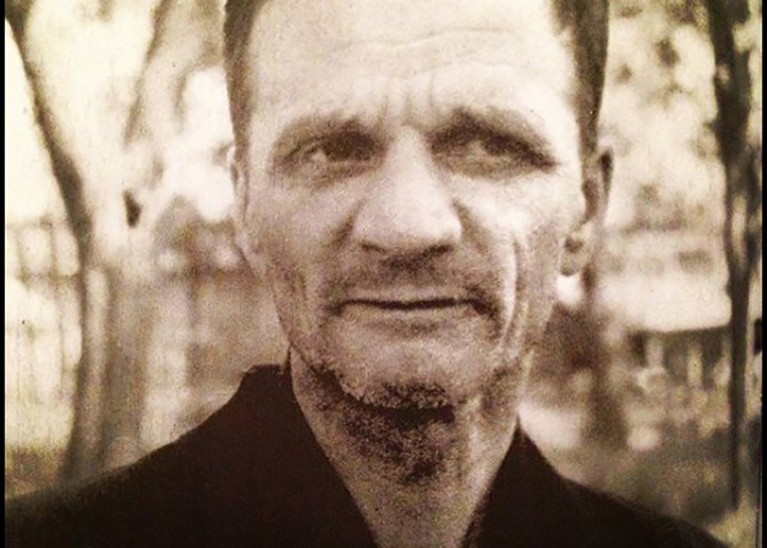

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/juan-forn.png?itok=dzxJvsDp)