El grueso tomo Hipérbaton e hipérbole del dibujante porteño Nicolás Mealla (1982) editado por el sello de Waicomics, cuenta con un subtítulo más terrenal: “Genuino guiso de la novela gráfica”. Lo curioso de esta frase no es la referencia culinaria a la cocción de ingredientes en su propia salsa, sino la apelación a la pureza, acaso para advertirnos que en términos artísticos, los nutritivos y legendarios guisos nunca deben ser confundidos con los menjunjes inquietantes o con los siempre temerarios revueltos. Con el término “novela gráfica” a menudo asoma este equívoco.

Lo genuino en historieta no es (únicamente) contar, sino (también) descontar, es decir, evitar la tentación de arrojar adentro de la olla lo que se tenga a mano. La historieta no es un arte de acumulación: cuando se agrega más de lo necesario, se pasa.

Algo de estas cuestiones puso sobre la mesa el atrevido Mealla al preparar un guiso antológico de producción propia llena de dibujitos, fragmentos de historietas, ilustraciones y pensamientos dibujados, que elaboró entre los años 2002 y 2017. Pero esta selección no es el consabido acopio de páginas más o menos eficaces, sino un trabajo de mayor complejidad.

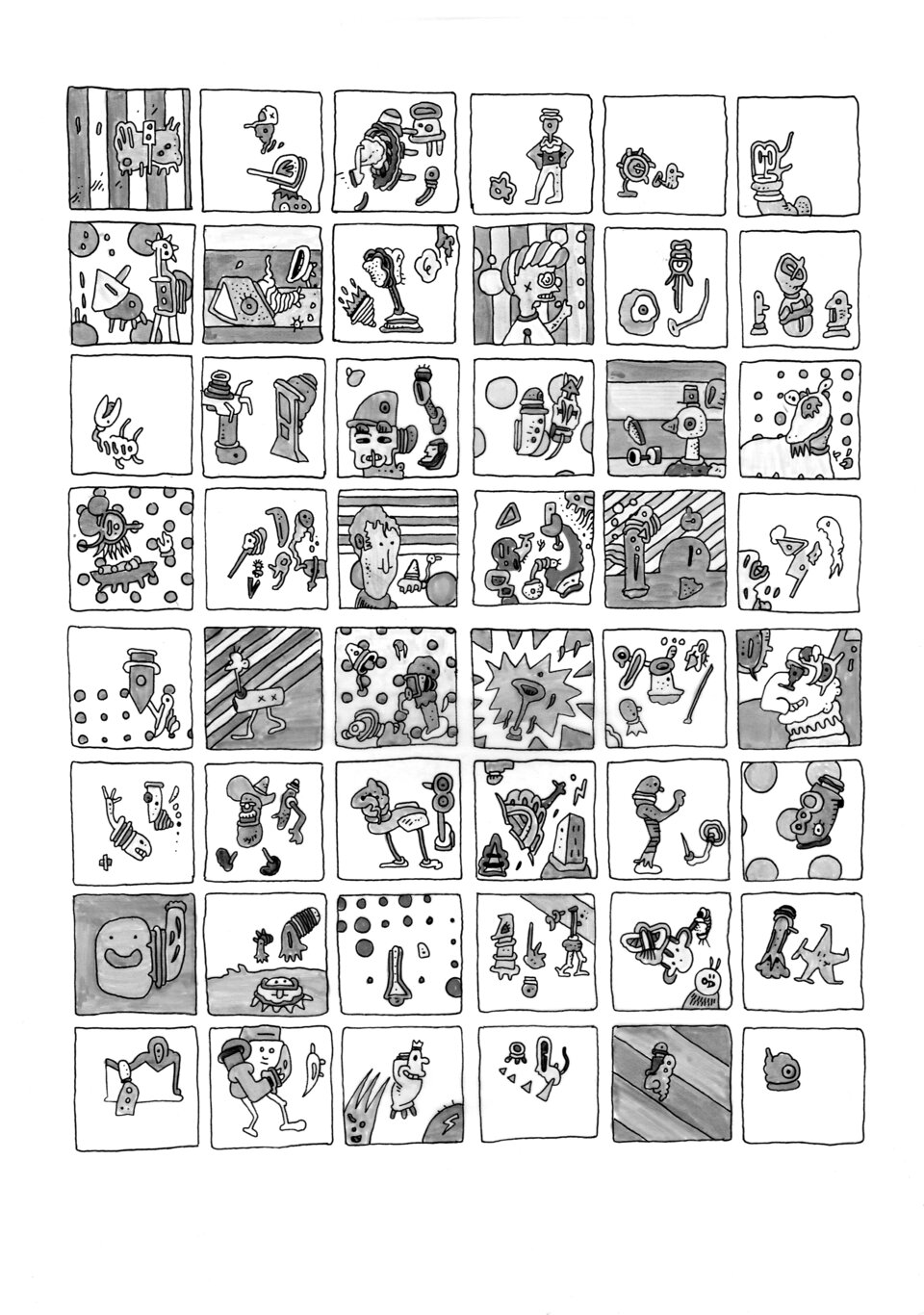

El libro se inicia con la viñeta de un escritorio sobre el cual alguien dibuja junto a una docena de objetos extraños. El texto que la acompaña dice, como advirtiendo: “En el mismo sitio, sin rumbo, ni movimiento”. De esta manera se desata una sucesión de páginas atiborradas de pequeños dibujos, historietas sin final aparente, atisbos de relatos, anécdotas interrumpidas, confesiones sin red y sin sentido (“¿No me fía un maní?” pide alguien en la calle), junto a muchos globos de diálogos en blanco, muchas viñetas vacías, y numerosas escenas interpretadas por una curiosa raza de seres aproximativos: robots casi robots, humanos casi humanos, monstruos casi monstruos, gusanos casi gusanos, perro casi perros. Seres que, como flores del pensamiento, crecen en cualquier lugar de la página, formando figuras extrañas que exigen ser leídas. “Dicen los que saben que es imposible no narrar!”, grita uno de esos casi seres en una historia cargada de diálogos vacíos. “¿Qué sentido tiene todo esto?”, pregunta otro y más adelante alguien le responde: “Pensemos en el infinito qué plato!”.

Al promediar el libro el lector desprevenido arroja como pedrada la pregunta ¿y la novela gráfica? La respuesta no es simple. (A propósito: el sello conducido por Riskin y Waisberg se ha dedicado en sus ya 19 títulos, por suerte, a no ofrecer argumentos simples sobre qué cosa es la historieta). La respuesta sólo podrá ser escuchada por aquel lector que decida acompañar al dibujante, sin pensar en etiquetas ni géneros. Porque la arriesgada operación del autor podría resumirse así: como un antropólogo de sí mismo Mealla buscó las posibles líneas narrativas que enlazan (y completan) un dibujo creado, por ejemplo, un día de lluvia con otro dibujo hecho, años más tarde, durante una salida de sol. La soga (del orden del misterio de la creación) que une a esos dos dibujos son el motor narrativo que ruge en todo Hipérbaton e hipérbole (alteración del orden sintáctico y exageración), suerte de autobiografía dibujada sobre el pensamiento crítico de un dibujante y el material en el cual trabaja. Por esas líneas (siempre en claves y a descifrar) se puede descubrir al Mealla autodidacta, al que tomó clases de perspectiva y proporción con clásicos como Zanotto y Alcatena, al que dio muestras de su talento en esporádicas (y recordadas) apariciones en Fierro, y al que compartió espacio con sus contemporáneos en antologías como Informe (2015) y Capisci (2017). También es posible leer en esa páginas al Mealla autor de un anterior y enigmático libro titulado Curso de pensamiento paranoico (2017), del que se hace referencia en el interesante documental (apócrifo) titulado Los esta11ados que puede verse en la web.

“Se lo puede leer cómo una antología personal sin orden cronológico donde hay algunas de mis obras, llamadas más fácilmente historietas, es decir que tienen cierta historia, conclusión o premisas, aunque también se pueden leer de esa manera las historietas que quedan inconclusas”, explica Mealla y sigue: “La otra forma de leerlo, y acá viene la aproximación a la idea de novela gráfica autobiográfica, es hacerlo a través de saltos temporales. Una subjetiva de la mente del autor, plasmada en el papel. En esta lectura, lo inconcluso de las historias está relacionado con la idea de que ya está todo dicho, y volverlo a decir sería redundante”.

Ese ennui baudeleriano sobre la historieta, ese tedio que siente Mealla y contrarestra con sus experimentos gráficos, no lo separa sin embargo de ciertas experiencias de autores anteriores –cada lector convocará a la memoria el suyo– como pueden ser las inolvidable secuencias mudas y en cuadritos muy chiquitos del Artó de Hum® (que luego sería Ojeda en Fierro, ambas joyas del chileno Eduardo Ojeda Ortiz); o la obra del inevitable Max Cachimba, pese a que el rosarino nunca renunció a narrar: “Con Cachimba pasa algo de lo más particular, casi esotérico –vuelve a explicar Mealla–. Lo admiro profundamente, pero la influencia de sus diversos estilos me llega vaya a saber cómo, porque las historietas o dibujos de Max anteriores a los míos, los leí ya concluidas mis obras. Cuando me puse a trabajar ignoraba a Cachimba ´hacia la dimensión descocada´. ¿La explicación? Predisposición, entorno, elementos comunes de alguna forma activadas, no lo sé”.

El dibujante Lucas Nine, como es su costumbre, aclara los caminos y lo hace en el imprescindible prólogo donde relata los encuentros con el autor. Escribe Nine: “Lo que Mealla traía bajo el brazo no se parecía a nada que hubiese visto (…) Ni siquiera podía estar seguro de que se tratase de historietas. En todo caso, era algo, y algo muy bueno, pero ¿qué? Es que los dibujos de Mealla, textos e ilustraciones a los que me resistía a llamar 'historietas', me ponían frente a un particular dilema. Hasta ese momento yo me había considerado un joven vanguardista que hacía crujir las convenciones del género y ese tipo de cosas. Tras verlos, supe de una vez y para siempre que era un virulento reaccionario”. ¿Qué vio entonces Nine para semejante deslumbramiento? Lo cuenta así: “Proyectos faraónicos con cientos de personajes, subtramas y arcos dramáticos que en su página cinco empiezan a mostrar globos de texto que se abandonan a la nada, viñetas cada vez más pequeñas, algunos pocos ideogramas agonizando sobre el papel y finalmente el horror del blanco invadiéndolo todo, declarando la futilidad de toda tarea humana. (Mealla es el único artista que, pese a ser otra víctima del “horror vacui”, puede utilizar amplias extensiones de blanco para transmitir de manera efectiva este horror a sus lectores). En este punto, comencé no solo a sospechar que la historieta resultaba en verdad una disciplina imposible sino a preguntarme cómo había sido alguien capaz de dibujarlas alguna vez”.

La saludable decisión de editar a Mealla y convertirlo por fin en un autor con un libro de peso (el peso neto de la imaginación), ubica sin embargo al dibujante en un lugar desafiante, porque de ahora en más nadie esperará de él que grite como uno de sus personajes: “¡Un guión por caridad!”. Con Hipérbaton e hipérbole Mealla mostró un límite (gran mérito), acaso el mismo límite que también imponen los genuinos guisos: la cuchara nunca deberá raspar el fondo de la olla, de hacerlo levantará algo imposible de comer.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-01/lautaro-ortiz.png?itok=YrjkwYjQ)