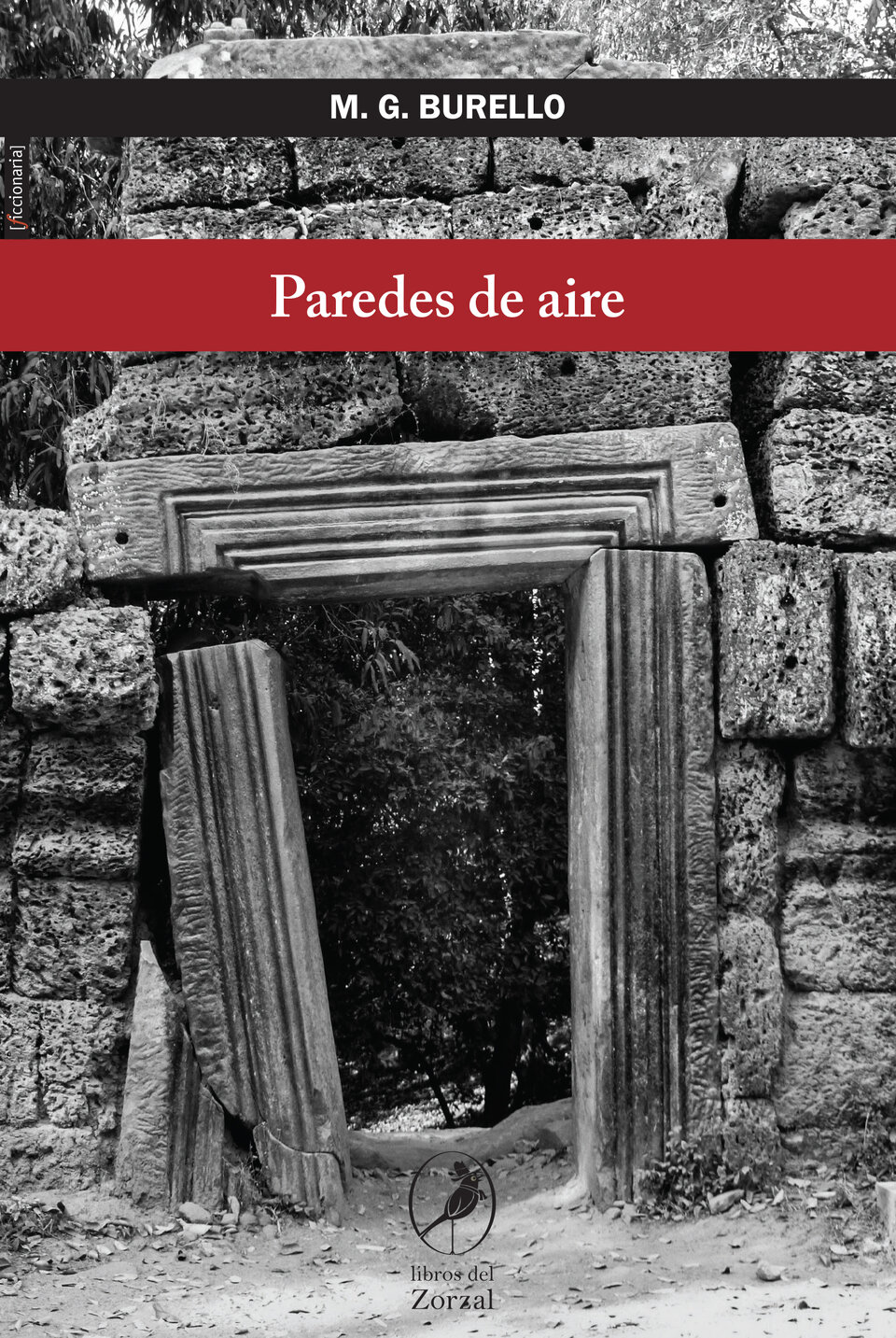

Escribir un cuento puede ser una proeza narrativa aferrada a la nada o una forma de documentar la verdad. Son las dos opciones que tenemos. Hay momentos de la literatura argentina en donde se impone lo primero, hay momentos en donde se impone lo segundo y hay momentos en donde los dos registros se mezclan hasta el punto en que nos sabemos muy bien en dónde estamos parados. Podemos citar a los mejores narradores de ese formato breve que es el cuento en uno y otro extremo. Dejado de lado a Borges, que a veces es tan inmediato mencionarlo que se vuelve una manera de no decir nada, podemos poner en la línea de los cuentistas más apegados a cierta idea del argumento inventado, que toman lo necesario de la mímesis para hacer cualquier otra cosa y sorprender con historias, a Manuel Mujica Láinez, Samanta Schweblin, Mariana Enríquez o Tomás Downey. Del otro lado, en la línea de aquellos escritores más apegados al realismo, incluso, tendientes a cierta lógica alegórica, podrían colocarse a Esteban Echeverría, incluso los cuentos policiales de Rodolfo Walsh y hasta los desplantes realistas apoyados en los diálogos y las frases aporteñadas de los relatos de Jorge Asís. Pero es claro, no hay una fórmula, una sola manera de escribir un cuento, y a veces, los mejores relatos no entran con comodidad en ninguno de estos recortes arbitrarios. La mejor prueba de ello es el primer libro de cuentos de Marcelo G. Burello, docente y traductor vinculado a la academia que acaba de sacar Paredes de aire, en cuyos relatos pasamos por todos los climas y todas las geografías sólo para poder quedarnos con lo que realmente importa: la sensación de haber suspendido nuestro entorno por un momento para meternos en el centro mismo de un relato cautivante.

“Los muertos nadan”, por ejemplo, nos sitúa en algún paraje del interior de la provincia de Buenos Aires en donde una narradora en primera persona nos mete de lleno en el día a día de un pueblo que sufre constantes inundaciones. Y que, claro está, se ve azotado por un mal imprevisto: la posibilidad de que los muertos del cementerio salgan flotando. En todo esto, la narradora, una maestra de escuela que no sabe cómo responder a la pregunta de los chicos, si los muertos nadan o no, tiene uno de esos secretos que empujan la historia hacia delante y no nos permiten soltar las páginas de ninguna manera. Esa sensación de algo ocultado por el personaje protagonista vuelve a repetirse en “Un incidente contradictorio”. Mientras que el primer relato tenía ciertos rasgos del terror, el tercer cuento del libro bebe del mundo del policial y se encuentra construido a la manera de un diálogo trunco, en donde, en pleno interrogatorio, sólo “escuchamos” la respuesta de la supuesta imputada. ¿Quién es ella? Una empleada de un crucero que se lleva muy mal con sus compañeros y que parece haber encontrado algo de amor en un tripulante que acaba de suicidarse. No hay que explicar mucho para entender que todos los dedos acusadores la señalan a ella. Pero, ¿qué tiene que ver con todo lo sucedido?

Burello maneja de una manera muy particular lo que hace bueno a cualquier cuento: cierto modo de la artificialidad. Con esto se apunta no a eso que a veces se le endilga a algunos relatos (“es demasiado artificial”, casi como si fuese un insulto), si no la idea de que el cuento responde a una estructura que poco tiene que ver con la recuperación de un halo realista, conectándose así a una compleja relación de personajes, diálogos, tramas que se resuelven (o no) en el lapso de pocas páginas, y que pueden exhibir la más variada serie de procedimientos. Por ejemplo, cada uno de los relatos, a la manera de un guion cinematográfico, establecen luego del título el lugar y el tiempo en el que se sitúa lo narrado, como para resolver esa referencia y ya entregarse a la historia. Pasamos del primer relato, de ese “terror pampeano” de “Los muertos nadan”, al horrendo mundo de la Primera Guerra Mundial de “En la trinchera”, en donde un grupo de soldados sufre las consecuencias de la vida en una batalla muda, que parece que no está pero que recorre todo el tiempo cada una de sus palabras, que los persigue en cada paso que dan, y de la cual fingen escaparse por un momento a través de historias que se cuentan, a la manera de un relato enmarcado, pero que sabemos desde la primera página que no van a terminar bien: ni ellos, ni lo que se cuentan, ni el relato en su totalidad. Esos cambios de clima vuelven a imponerse en “Leyenda urbana” (el más “anclado” en lo cotidiano de los cuentos, pero apoyado en los aparentes delirios de un narrador paranoico) y se confirman en “Ante el fin de los tiempos”, en donde un médico de finales del siglo XIX se encontrará con la otredad, con lo inentendible, en el mismísimo Himalaya. Un cuento que, por su argumento y hasta estilo, tiene ecos de “Campamento indio” de Hemingway, otro inevitable en la lista de escritores que le impusieron un sello personal al género.

Paredes de aire de Marcelo G. Burello es un debut impresionante en la vida de escritor de un especialista en teoría literaria, en literatura alemana y norteamericana, que ahora muestra sus dotes como narrador sin caer en la torpeza de querer “aplicar” tantas lecturas a textos con firma propia. El libro es realmente una agradable novedad en un panorama narrativo donde parece que primara el realismo en su forma más rudimentaria: en lugar de buscar representar el tedio de la vida cotidiana, Burello le encuentra una vía de escape a eso para poner al desnudo la miseria humana, los secretos pueblerinos, el terror de la vida en la ciudad, el miedo a la muerte o, en el último, quizás, el mejor de los cinco relatos, la profunda sensación de incomprensión del otro. Y todo mediante una prosa densa, que maneja, sin agobio, estrategias, términos, modos de introducir lentamente al lector en esos paisajes emocionales cuyo único sostén es la palabra. Paredes de aire es, en algún sentido, un primer intento literario por parte de Burello, pero con estrenos semejantes, lo único que se puede esperar es lo que pide cualquier lector insaciable: más.