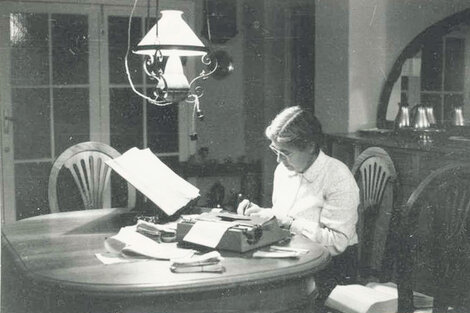

Hay una cuestión de piel, de amor a primera vista. Las palabras, que se extraviaron de su mente al final de su vida, fueron su mayor tesoro. Hace cincuenta años se publicaba el segundo volumen del Diccionario de uso del Español de María Moliner (1900-1981). La bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española hundió la mano en el barro de la lengua castellana durante 15 años, tiempo que le llevó terminar su obra maestra. Desde que se editó, ningún otro diccionario ha suscitado alabanzas casi unánimes ni ha contado con el justo fervor de profesores, escritores, traductores, periodistas y aficionados a la filología. Las páginas del Moliner transpiran el lenguaje de la calle y de los medios de comunicación; resultan fraternales, amenas y simpáticas. Como si se tratara de una parienta cercana, sabia y cómplice, que se visita de vez en cuando, se consulta su diccionario como quien entabla una conversación con alguien entrañable. La editorial Gredos –que tiene los derechos del libro– lanzará una cuarta edición ampliada y renovada, que recoge las novedades léxicas de los últimos años y añade más de 5.500 entradas, que completan un total de 92.700, con lo que se convierte en uno de los mayores repertorios de la lexicografía monolingüe del español, además de incorporar nuevas voces del español de América latina. Otra manera de celebrar el 50° aniversario es ver la obra El diccionario, del español Manuel Calzada Pérez, con extraordinaria interpretación de Marta Lubos en el Tinglado Teatro (Mario Bravo 948), los viernes a las 20 y los domingos a las 18.

Si queremos tanto a la Moliner es porque desterró los ripios en las definiciones y las frases enrevesadas que provocaban perplejidad y desánimo en los lectores. Nada más desconcertante que buscar una palabra para entender de qué se trata y encontrar un acertijo de hormigón inexpugnable. La filóloga y lexicógrafa quería crear “un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo tienen como idioma propio como a aquellos que lo aprenden”. Pero el amor hacia ella y su obra crece más cuando se escarba un poco en su historia. María Juana Moliner Ruiz nació en Paniza (Zaragoza) el 30 de marzo de 1900. Su familia se trasladó primero a Almazán (Soria) y después a Madrid. Cuando el padre viajó a la Argentina y decidió abandonar a su familia, la madre, junto a sus tres hijos, regresó a Aragón. Entre 1918 y 1921, cursó la Licenciatura de Filosofía y Letras, que culminó con sobresaliente y Premio Extraordinario. Ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1922, y obtuvo como primer destino el Archivo de Simancas. En la década del treinta se trasladó a Valencia y participó con fe y esperanza en las empresas culturales que nacían al calor de la II República, especialmente en la organización de las bibliotecas rurales.

Colaboró en las Misiones Pedagógicas para alfabetizar a quienes vivían en poblaciones apartadas de las ciudades y pueblos donde había escuela y centros de salud. No sólo enseñó a leer, sino que explicó los movimientos culturales de esos años en el cine, el teatro y la música, además de suministrar manuales sencillos para ayudar en su quehacer a campesinos, amas de casa, padres y enfermeros. Escribió Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas (publicada en Valencia, en 1937), que fueron muy apreciadas tanto en España como en el extranjero, y cuya presentación preliminar, “A los bibliotecarios rurales”, es considerada una pieza conmovedora y un testimonio fehaciente del compromiso de Moliner con la cultura como vehículo para la regeneración de la sociedad. Al término de la Guerra Civil, los estómagos franquistas no toleraron el republicanismo de la bibliotecaria. Moliner sufrió la pérdida de 18 puestos en el escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, que recién recuperaría en 1958. En 1946 se instaló en Madrid y empezó a trabajar en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, puesto que mantuvo hasta que se jubiló, en 1970.

En una entrevista, Moliner explicó cómo en los años 50 inició el largo parto del diccionario: “Estando yo solita en casa una tarde cogí un lápiz, una cuartilla y empecé a esbozar un diccionario que yo proyectaba breve, unos seis meses de trabajo, y la cosa se ha convertido en quince años”. La bibliotecaria silenciada y maltratada por la dictadura de Francisco Franco emprendió una tarea titánica, que la salvó del “exilio interior” al que estaba condenada: construir un diccionario que ayudara a entender y que ayudara a decir. Quince años de su vida los dedicó a armar las fichas, pulir como una artesana cada una de las definiciones, señalar el debido empleo gramatical y ofrecer pistas etimológicas sobre miles de palabras. Huyó despavorida de todo formulismo que oscureciera lo que intentaba transmitir. Desmontó una por una todas las definiciones de la Academia y las volvió a redactar en español del siglo XX. En el prólogo de la primera edición, ella misma plantea que las definiciones, en contraposición al diccionario de la Real Academia Española (RAE), están “vertidas de una forma más actual, más concisa, despojada de retoricismo, y, en suma, más ágil y más apta para la función práctica asignada al diccionario”. Gabriel García Márquez fue uno de los primeros en elogiar la proeza del “diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua española”. En 1981, el escritor colombiano calculó que el Moliner es “más de dos veces mejor” que el de la RAE. “Tenía un método infinito: agarrar al vuelo todas las palabras de la vida. Sobre todo las que encontraba en los periódicos”, recordaba “Gabo” la faena de la lexicógrafa.

Moliner podría haber sido la primera mujer en ingresar a la RAE en 1972 pero los celosos custodios de la lengua, tan “honorables” como misóginos, se negaron a abrir las puertas de su hermético palacio a una dama y optaron por el filólogo Emilio Alarcos Llorach.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-01/silvina-friera.png?itok=e3Gtgvag)