“No soy diseñador de moda ni artista, soy todo”. Así se definía Sergio de Loof (1962-2020) en el bar del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en enero pasado, ante un vaso de whisky nacional y un cigarrillo sin encender en la mano. Eufórico por la repercusión de su muestra antológica ¿Sentiste hablar de mí?, al cuidado de Lucrecia Palacios, el creador de lugares únicos como Bolivia, El Dorado y Morocco en la Buenos Aires de los años 90 tenía aún varios proyectos en mente. Viajar a San Pablo con la muestra, dictar a una secretaria un libro de memorias y ocurrencias en el hotel Copacabana Palace, organizar una megafiesta al cierre de la exposición, con corte de tránsito en la avenida San Juan incluido. Su muerte, que tuvo lugar el primer domingo de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional a causa de la pandemia de coronavirus, dejó esos planes en manos de amigos y representantes de instituciones públicas y privadas.

Juliana Laffitte, una de las cabezas del dúo artístico Mondongo junto con Manuel Mendanha, tuvo su primer encuentro con De Loof en el año 2000. “En nuestras vidas Sergio significó mucho –dice-. Desde ya fue un amigo muy especial, que todo el tiempo y sin proponérselo daba cátedra, tan gracioso y talentoso. Cátedra de amor, arte, libertad, pasión”. Un día en el taller de los Mondongo, mientras charlaban en la radio empezó a sonar un tema de Britney Spears. “Sergio se paró y se puso a cantar. Dijo: ‘Acá estamos en el estadio lleno’. Y yo lo vi en esa situación. Eso tenía: era mágico”. Se indignaba cuando le decían que el pop que tanto le gustaba (Madonna, George Michael, Britney) era música de casamiento. “¿Música de casamiento? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿De qué casamiento?”, respondía al borde del ataque de nervios.

Un autodidacta del conurbano

En las últimas semanas, De Loof dedicaba horas a ver documentales sobre la naturaleza y ensayaba una historia del arte argentino en clave zoomórfica. “Vos ponés el documental y la orca agarra a un pingüino bebé y se lo morfa: ese es [Roberto] Jacoby o la [Jorge] Gumier Maier. A mí no me gustaría ser tan estricto; entonces, con los documentales, empecé a entender que en la naturaleza no hay malas ni buenas personas, hay gente que se come a otra. O te dejás comer o te salen garras”, reflexionaba. En su caso, la lengua filosa de su escritura en su página de Facebook había reemplazado las garras. A la vez, pensaba que, gracias a su gran muestra en El Moderno, se cerraría “la grieta” y se reconciliaría con otros artistas.

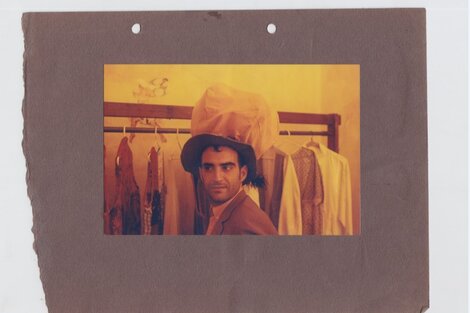

Le gustaba presentarse como un autodidacta, una obra de arte ambulante también él, con su propio mito de origen suburbano. “Fui a Bellas Artes y cursé primer año tres años seguidos –decía-. Era cualquiera. Nos íbamos todos al cine a ver [Luchino] Visconti, a la Cinemateca Hebraica, a la Leopoldo Lugones, al Cosmos. No íbamos a la escuela. En YouTube vi que Edith Piaf, cuando una periodista le pregunta qué le recomendaría a una persona, ella le contesta: ‘A mí’. Así soy yo”. Su camino, afirmaba, era la belleza y el amor. Y acotaba: “Yo anduve atrás de los chongos; los chongos, la belleza física y el enamoramiento marcaron mi camino”.

Consciente de la proximidad de su muerte, dejó algunas instrucciones a la hora de la despedida en tiempos de aislamiento social. “Ante la posibilidad de hacer algo mediocre para despedir mi cuerpo de esta tierra, prefiero no hacer NADA –estableció-. Ni una fiesta ni un velatorio, si no soy yo el que los organice, cosa que (como voy a estar muerto) no podré hacer. Entonces, que me cremen y que mis amigos que puedan me lleven a tirarme enfrente a mi hotel, en Río. En el mar, no en la pileta del hotel. Así se termina mi vida. No quiero ni una fiesta ni un velatorio mediocres, con gente mala llorando y hablando de mí. No quiero nada mediocre, quiero terminar en Río. Solito, mis cenicitas, con ustedes, los que puedan viajar”. Las aguas de Copacabana son, entonces, la próxima etapa en el viaje eterno de De Loof.