Mi padre, el Capitán Soriani, me enseñaba a jugar al fútbol cuando yo tenía unos cuatro años. Esa es la primera postal de mi infancia. Veo al Capitán pateando una pelota de goma Pulpo muy saltarina, a la que yo trataba de atrapar en el aire. Cuando se la devolvía muy alta, él la bajaba gritando: ¡¡Atajá Amadeooo!!, antes de dármela de nuevo y repetir la frase una y otra vez. A mi padre ya le habían dado el retiro del Ejército y, en los meses que no conseguía trabajo, pasaba su tiempo haciendo arreglos en la casa, leyendo La Nación y jugando conmigo, mientras contaba los días que faltaban para que se acabara “la dictadura peronista”.

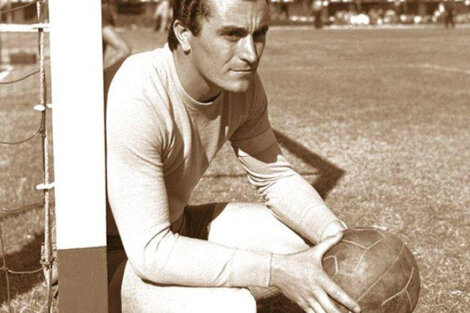

Los fines de semana íbamos al Parque Centenario. El Capitán Soriani llevaba a todos los chicos del barrio, y él mismo se ponía de arquero cuando el número de pibes era impar o se hacía necesario emparejar las fuerzas. “Hay afano”, era la queja repetida cuando un equipo sacaba muchos goles de ventaja sobre el otro en los primeros minutos de juego, entonces se paraba todo y se redistribuían los jugadores. O mi viejo corría a ocupar el arco del perdedor: “Entró Amadeo”, decía, y volaba de bolso a bolso, porque era eso lo que usábamos de poste, los bolsones donde llevábamos la ropa para cambiarnos y la vianda que nuestras madres preparaban para comer durante los descansos. Salíamos de casa a la hora de la siesta y no regresábamos nunca antes de las ocho. A veces se sumaba algún otro padre, al que también poníamos al arco. Recuerdo en especial a uno de nombre Manuel, que era hincha de Boca y se hacía llamar Roma. Antonio Roma, para los que no lo saben, fue un arquero boquense, contemporáneo del gran Amadeo. Mi padre nunca le reconoció mérito alguno, y en el 62 rompió una radio Spika contra la pared cuando Roma le atajó un penal decisivo al brasileño Delem, que nos costó el campeonato. Para él no existía otro que Carrizo, y gritaba eufórico su nombre cada vez que llegaba una pelota a sus manos, por más intrascendente que fuera la jugada. Cuando atajaba alguna difícil, su grito era aún más fuerte y estiraba las “o”: ”Atajooo Amadeooo”, repetía y se revolcaba como si él fuera también un pibe. Amadeo fue para mi un ídolo incomparable, aun antes de haber pisado por primera vez una cancha de fútbol.

A comienzo de los sesenta, mi viejo decidió que ya era hora y podía acompañarlo. Poco me importaban el resto de los jugadores que integraban aquel equipo, a pesar de que aún hoy recuerdo sus nombres de memoria: Carrizo, Ramos Delgado y Echegaray. Sainz, Cap y Varacka. Onega, Pando, Artime, Delem y Roberto. Para mis ojos de niño, sólo existía Amadeo y diez más.

Siempre Amadeo a lo largo de nuestra vida futbolera. Amadeo puteado en el Mundial de Suecia, Amadeo que renace en la Copa de la Naciones de Brasil en 1964: Campeones con el arco invicto y atajándole un penal a Gerson. Amadeo parando de pechito un pelotazo en la final de la Libertadores del 66, esa que River perdió 4 a 2 y que hizo a mi padre romper contra el suelo su segunda Spika. Amadeo batiendo el record de partidos con la valla invicta en una cancha de Vélez repleta de gente que lo saludaba con sus pañuelos blancos, mientras Amadeo agradecía con lágrimas en los ojos aquella ovación inolvidable. Amadeo, siempre Amadeo.

Amadeo aquella tarde del Monumental, levantando su brazo para convencer al Muñeco Madurga que le entregara la pelota porque le habían cobrado offside, cuando estaba perfectamente habilitado y se venía un gol inevitable. La misma tarde en la que mi padre y yo nos enteramos de la tragedia de la puerta 12 cuando llegamos a casa, luego de salir minutos antes de la cancha por una puerta vecina.

Amadeo jugando con los pies, gambeteando al borde del área una y otra vez cuando nadie lo hacía. Amadeo con sus buzos color lila de cuello blanco y botones, Amadeo con bermudas años antes de que Gatti terminara de imponerlas. Amadeo haciendo jueguito antes de los partidos, tocando la pelota diez, veinte, cincuenta veces sin que ésta rozara el piso. Ningún arquero se animaba a tanto. Amadeo jugando al borde del área grande, siempre. Amadeo metiendo pelotazos de 50 metros al pie de un compañero. Amadeo y sus duelos con Paulo Valentim, un 9 de Boca que lo insultaba todo el partido. Amadeo atajándole a Valentin un penal decisivo. Amadeo corriendo a Angel Rojas --Rojitas-- y al Beto Menéndez luego de que ellos quisieran robarle la gorra mientras River posaba para los fotógrafos. Amadeo poniendo un ojo en compota al mismo Menéndez después de que el delantero le tocara el culo. El Beto no pudo jugar el segundo tiempo y nunca más volvió a joderlo.

Amadeo fijando su fecha de nacimiento en el almanaque como el “Día del Arquero”, con el voto unánime de la Cámara de Senadores.

Amadeo alzando a mi hijo con sus manazas de gigante para que nos sacáramos una foto, la primera vez que lo llevé a la cancha y lo cruzamos en un pasillo del Monumental. Amadeo mirando a River hasta el último domingo de su vida. El Amadeo bueno. El Amadeo que seguía contando sus hazañas cada vez que alguien se lo pedía. El que dormitaba en los entretiempos, pero se despertaba para no perderse ni un minuto del partido. El Amadeo que elogiaba a todos los arqueros de River, incluso a los más flojos porque él estaba más allá de todo y de todos. Con sus guantes, su gorra y su sonrisa. Siempre al borde del área. Siempre.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Hugo-Soriani.png?itok=Kiu-fEO-)