La música como espectáculo es un fenómeno antiguo, pero sus reglas cambiaron radicalmente con la aparición de la grabación del sonido y de los medios masivos de comunicación. La vieja idea de lo “popular” y lo “clásico”, en todo caso, responde a un modelo de desaparecido hace tiempo. Si bien esa separación nunca fue del todo cierta, sí lo era que hasta el surgimiento de la industria discográfica la especulación con el lenguaje, el experimentalismo, la idea de una cierta evolución estilística, estaban asociadas casi exclusivamente con la tradición académica. Y, eventualmente, podría pensarse que hasta 1970, aproximadamente, no sucedió otra cosa que la asunción de esos ideales por parte de muchas de las músicas de tradición popular que la industria comenzó a hacer circular masivamente.

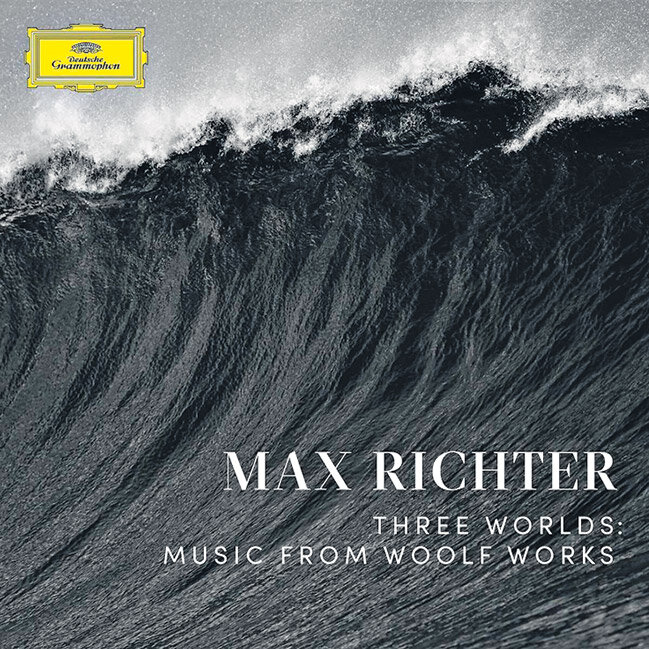

En todo caso, tanto el mundo de la música llamada clásica y sus ramificaciones más actuales, como el de esos lenguajes que a partir del jazz, el tango, el samba, el choro o el rock, habían logrado un estatuto superior, “artístico”, compartían algo: la idea de que la dificultad –de composición, de interpretación y, también, de escucha– estaba asociada al valor. Al gusto por el arte, tanto si se trataba de Béla Bartók, como de John Coltrane, King Crimson o Luis Alberto Spinetta, no se accedía con facilidad. Los placeres más intensos no se ofrecían de inmediato; debían ser conquistados, se obtenían con esfuerzo. La cosa, no obstante, no quedó allí. Tanto desde el lado de las tradiciones populares –la new wave, el punk y luego la new age– como de la academia, surgieron reacciones. Y, con las reacciones, nuevas músicas, nuevos usos de la música y, también, nuevas apetencias y nuevos públicos. Max Richter, un compositor, productor y pianista nacido en Alemania y radicado en Gran Bretaña, tal vez sea uno de los exponentes más claros de estas nuevas estéticas a las que los antiguos paradigmas acerca del arte les sientan tan bien como la clasificación de los dinosaurios a un mamífero. Si hasta los 70, se tratara del estilo del que se tratara, sobrevolaba una cierta certeza acerca de lo dónde estaba lo “alto” y dónde lo “bajo”, para un músico como Richter y para una producción como su reciente Three Worlds, que acaba de editar Deutsche Gramophon y que Universal ha publicado en la Argentina, nada de eso tiene sentido.

Fundador y ex integrante del notable grupo Piano Circus, formado en la Universidad de Edimburgo y en la Royal Academy of Music, y alguna vez alumno de Luciano Berio, Richter asomó al mercado de las majors en 2012, cuando su sello actual publicó su “recomposición” de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, encomendada por el violinista Daniel Hope. Allí, los cuatro conciertos que el veneciano había escrito alrededor de otros tantos sonetos aparecían encapsulados en otras obras, deconstruidos –si se permite una palabra tan de moda– y rearmados. Luego llegó Sleep. Se trataba de un set de 8-CD más un 1-Blu-ray set conteniendo una obra compuesta alrededor de los aportes de la neurociencia a los estudios del sueño. Duraba ocho horas, veinticuatro minutos y veinticuatro segundos, pero también tuvo una versión más abarcable, de tan solo una hora, con siete piezas adicionales concebidas como variaciones del material original y, más adelante, un álbum con remixes.

En el reciente Three Worlds, el mundo evocado es el de Virginia Wolf y, de hecho, el disco comienza con su voz, acompañada por una campana, leyendo “Words”. Otros dos lectores, Sarah Sutclife, en “Memory is the seamstress” y Gillian Anderson en “Tuesday”, la nota que escribió a su marido antes de suicidarse, más una orquesta, un cuarteto de cuerdas, una soprano y violín y cello solistas, son las fuerzas convocadas para un fresco que, a partir de la incorporación del minimalismo como lengua franca de las bandas de sonido cinematográficas bien podría definirse como música de película sin película. Interpretaciones tan perfectas como suntuosamente vacías y una producción impoluta son el envoltorio de una música que no es exactamente clásica ni popular pero que, en su abrazo a una sencillez militante que se acerca sin vergüenza a la ramplonería, puede concitar las iras tanto de los públicos de una música como de los de la otra. Si Woody Allen, en aquella escena de Play it again Sam, preguntaba a Diane Keaton si ponía música de Béla Bartók u Oscar Peterson, igualándolos en su funcionamiento simbólico, queda claro que Max Richter no sería parte de su oferta. Si se piensa en Bartók y Peterson de un lado, y Richter del otro, tal vez no se trate de manifestaciones diferentes de un mismo objeto llamado música sino, directamente, de objetos distintos, concebidos para cosas distintas y, sobre todo, para oyentes distintos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/Diego-Fischerman.png?itok=T30oqylX)