Fueron cuatro años en los que se mantuvo luchando por quedar de este lado de la vida, después de sufrir un infarto en medio de una gira con la que celebraba sus cincuenta años de trayectoria. Finalmente el cantautor español Luis Eduardo Aute falleció este sábado en una clínica de Madrid, a los 76 años. Lo lloran hoy a ambos lados del océano, en un mundo acaso anestesiado por una pandemia que diariamente tira cifras de muerte en aumento. La relación que el trovador supo establecer con el público argentino fue de una cercanía especial, desde los tiempos en que sus canciones comenzaron a sonar por estas tierras casi clandestinamente, en cassettes que pasaban de mano en mano, hasta que sus discos se editaron localmente. Con el tiempo, temas como “Al alba”, “Rosas en el mar”, “Pasaba por aquí” y “Una de dos” lo elevaron a la categoría de músico de culto, un secreto guardado por muchos.

Con un infarto cerebral como causa del deceso, su familia no pudo establecer aún si la muerte de Aute estuvo ligada al coronavirus. Tras pasar por varios hospitales en estos cuatro años -entre ellos uno cubano-, el cantante permanecía en su hogar al cuidado de su familia. Se ignora cuándo y cómo podrá ser su sepelio debido a las restricciones en toda la comunidad de Madrid para la instalación de capillas ardientes, prohibidas a causa de la pandemia.

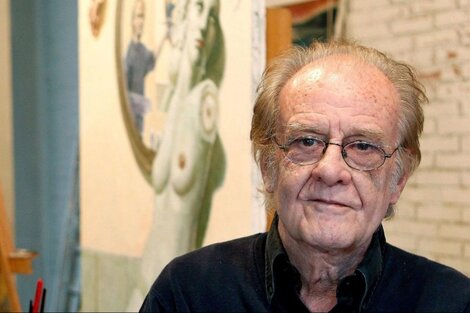

Luis Eduardo Aute era español, pero había nacido en Filipinas. Además de músico y poeta, era también cineasta, escultor y artista plástico, disciplinas todas en las que mostraba una intensidad de trabajo reveladora de una personalidad. Basta ver su film Un perro llamado dolor, dibujada y animada por él mismo, que le llevó cinco años de obsesivo trabajo, presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata y exhibida en las salas locales en 2003. Allí Aute muestra, cuadro por cuadro, sus dotes de artista plástico, en múltiples técnicas.

Y aunque su faceta más conocida y por la que ganó más reconocimiento fue la de cantautor, si se le preguntaba con cuál de sus oficios se quedaba, si lo obligaban, no lo dudaba: elegía el cine. “Es el arte que sintetiza a todas las demás, y a su vez es creadora de otro lenguaje”, aseguraba. El segundo lugar tampoco lo ocupaba la música, sino la plástica. De hecho, contaba que en su casa no tenía un estudio de grabación, sino uno de pintura. No solo eso: a esas salas, decía, las odiaba: “Odio los estudios de grabación. Son salas quirúrgicas. No hay vida allí. Me dan claustrofobia. Disfruto mucho escribiendo canciones, pero cuando llega el tiempo de grabarlas... No es lo mío”, se reía.

“Lo de escribir canciones es algo accidental. Podría vivir sin hacerlo, pero no podría vivir sin pintar”, explicaba también. Y recordaba cómo se había ido dando todo: “Al tiempo de empezar en esto me retiré porque quería pintar. Volví a grabar en el ’73 porque un amigo poeta escuchó mis canciones y prácticamente me obligó a hacerlo. Grabé con la condición de no dar conciertos ni promocionarlos. Dije: ‘Simplemente voy al estudio y ustedes lo venden’. Así fue hasta 1978, cuando salí a cantar en vivo. Fui muy feliz esos cinco años, cuando el único tiempo que perdía con la música era grabar.”

La música fue, sin embargo, la que llevó a Luis Eduardo Aute a trascender épocas y generaciones. Una serie de seis CDs titulada Auterretratos repasa ya en su madurez esa carrera. Aparecen hitos como “Anda”, “Las cuatro y diez”, “De alguna manera” –conocida también en la interpretación de Mercedes Sosa--, “Sin tu latido”. Y, nuevamente, “Al alba”, con toda la tragedia de su poesía, inspirada en los últimos fusilamientos de la dictadura franquista. Canciones que suenan con su carga de introspección, marcadas por la melancolía, dispuestas a describir la amargura del mundo.

Aute se declaraba un pesimista en pie de guerra, más que un escéptico que planta bandera blanca. “Si me preguntan si soy pesimista, digo que no. El pesimista es quien se rinde y dice no hay nada que hacer, todo está determinado, y yo no coincido con eso. Desesperanzado, en absoluto. Si fuese un desesperanzado, no escribiría canciones”, se definía. La diferencia, sin embargo, sonaba sutil en sus canciones, con esos diagnósticos de lo más desencantados, algunos de ellos profundamente poéticos, como “La barbarie”.

Su mirada artística estuvo siempre ligada a un compromiso ideológico que mantuvo arriba y abajo del escenario. En sus meses finales de actividad artística, por ejemplo, lo último que hizo, además de celebrar su medio siglo de carrera, fue participar, en tiempos de una España cada vez más tomada por la derecha y las banderas xenófobas, de conciertos solidarios para recaudar dinero para ayudar a los refugiados sirios. Entre esos conciertos “soñados y especiales” de los que había participado, él mencionaba especialmente el de aquel 25 de mayo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en un escenario que ocupó junto a colegas como Silvio Rodríguez.

De su Manila natal, donde vivió hasta los 11 años, decía que tal vez le había quedado como herencia, además del idioma inglés, una sensualidad distinta que volcaba en sus canciones. “Supongo que esa dosis de sensualidad, en el caso de que exista, es algo que me viene del trópico, y no de Europa. Será que me quedaron los colores, los olores y los sabores de aquel lugar”, analizaba.

El fue quien le recomendó a Joaquín Sabina que trajera sus canciones a la Argentina, después de su primer viaje a Buenos Aires, a fines de los ‘80. “Me lo encontré en un bar y le dije: ‘Si tú dibujas tu lugar ideal, te sale Buenos Aires, ese sitio está hecho para ti’”, contaba.

Creía en el valor de la canción, en su para qué: “Una canción es una búsqueda. Es una manera de intentar ser más imaginativos, más libres, más seres humanos. Ese es su objetivo último. Si con una canción o un puñado de canciones se puede lograr que alguien sea un poquito más sensible, más inteligente, si se puede lograr que haya algún tipo de reflexión sobre un tema, se habrá cumplido la misión del artista. Y eso es bastante en estos tiempos de absoluta estupidez que estamos viviendo, en una época que ya no es de pensamiento único, sino de pensamiento cero”, definía.

En el repaso por sus últimos discos, aparece claramente esta convicción. Está, por ejemplo, Atenas en llamas, que escribió tras una visita a una Grecia “obligada a vender todo, mientras una Europa ‘generosa’ le da limosnas para que sobreviva”. Está uno de sus últimos discos, al que llamó Intemperie, de 2010, que hoy suena perturbador. Había surgido al pulso de una España a la que definía “al filo del abismo”, de una Europa que por entonces le ofrecía “una sensación de estar viviendo en la máxima precariedad, de incertidumbre, de abismo constante, esta sensación de que en cualquier momento se derrumba toda la estructura en la que estamos sostenidos”. Algo de aquello que advertía entonces el cantautor, suena ahora escandalosamente premonitorio: “Intento reflejar un poco esta sensación de que en cualquier momento se derrumba el techo que nos protege, y nos quedamos todos a la intemperie”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/karina-micheletto.png?itok=Cy7Z9ugB)