Hace apenas unas semanas estaba de visita en Madrid. Me sentía un espectador privilegiado, un poco asombrado y con cierta sensación de irrealidad, del avance del dispositivo montado alrededor del coronavirus en uno de sus principales focos globales. En las calles, en las charlas, en los medios, detectaba situaciones, discursos, razonamientos que me parecían hasta ese momento impensables. Una señora, por ejemplo, que en una parada del bus llamaba por teléfono a su jefe para denunciar a los gritos que su compañero de oficina había estado en Italia. Mientras tanto, todos los que estábamos en esa parada, mirándonos de forma esquiva pero cómplices, nos alejábamos de ella como si fuese la enfermedad en persona. Para ese momento en Madrid no se había impuesto ni la cuarentena ni el ahora famoso “distanciamiento social”, pero la sospecha ya gobernaba nuestras conductas. Una sospecha difusa, un poco errática, ya que como se dice en el lenguaje bélico que se ha naturalizado estos últimos días, el virus es un “enemigo invisible”. Pero una sospecha que nos llevó a afinar sobre todo el oído: en esos días, todavía poblados y bulliciosos, toser en la calle o en el metro era el signo del virus y la macula moral de su portador.

Al otro día, en el metro ya somos pocos, cada pasajero que sube busca el punto más distante, algunos llevan guantes de látex. Al frente mío una señora más petisa que yo, sin protecciones, hace una videollamada con su hija y su nieto. Intenta convencerlo de que tiene que ir al odontólogo, le cuenta que hizo ceviche, mientras esquiva las preguntas de la hija que quiere saber si es peligroso que siga yendo a trabajar. Ella intenta tranquilizarla y le dice además quién va a cuidar de “la señora” si ella deja de ir. Pienso en su historia, en todas las vidas que habrá cuidado, en su migración que supongo forzada por el desempleo y la pobreza, recuerdo lo que estoy escribiendo en esos días sobre la división sexual, racial y colonial del trabajo. Pienso en cómo el dispositivo pandemia refuerza y endurece todas esas divisiones y en como la exposición a la muerte se vuelve literal.

Estas situaciones se multiplicaban y metarfoseaban día a día y sobre todo a medida que ese otro virus, el de una información fragmentaria y manipulada, encuentra sus mejores huéspedes en unas subjetividades tan egoístas como miedosas. Cuando salgo del metro, decido comprar un cuadernito para ir tomando algunas notas en lo que imaginé como un diario de la peste. No es algo que haga habitualmente. Ese día no se me ocurrió que desde ahí en adelante, encontrar tiempo y ánimo para escribir me sería casi imposible. Ese mismo día, un gobierno que hasta entonces había llamado a la calma y afirmado que el brote no era un problema “para uno de los mejores sistemas de salud del mundo”, dio un giro completo en su posición y decretó el Estado de Alerta en todo el país.

El día anterior, había aprovechado para visitar el Prado. Fui el último visitante. Sanidad había impuesto su cierre justo atrás mío. Las meninas lucían solitarias, como si estuvieran fuera de lugar en una sala del museo pensada para acoger muchedumbres de turistas. Las pinturas negras de Goya se volvían más oscuras y parecían contener presagios en el silencio de un museo vacío. El Prado había cerrado por última vez durante la Guerra Civil. Unos días antes había encontrado en el mercado del Rastro un grupo de chicos nacidos en este siglo que se probaban distintos modelos de esas mascaras de gas típicas de la primera guerra mundial. Saque una foto rápida y se la mandé a un amigo que la tituló Los nuevos años 20.

Sin mucha red, aislado en una ciudad sitiada a la que estaba recién llegado y en una Europa que estaba por cerrar sus fronteras, fueron momentos aciagos. Ya no hubo más espacio para pensar. El tiempo se suspendió en un presente de incertidumbre permanente, poblado de curvas, datos de casos, medidas extraordinarias que se iban modificando minuto a minuto, demasiado velozmente como para que las instituciones normales pudieran responder a tiempo. Una voz militar al teléfono me dice que el “operativo” de repatriación se está organizando, pero no saben si podrán llevarlo adelante. Repatriación es una palabra fuerte, que no puedo dejar de asociar a los restos. De golpe la guerra, esa metáfora tantas veces usada para hablar del virus, se vuelve material. Busco entonces pasajes. Los teléfonos no responden. Las páginas de las aerolíneas colapsan. Constato que el principio de rentabilidad capitalista, o la llamada la ley de la oferta y la demanda no se suspende en caso de pandemia, todo lo contrario, se vuelve delirante. Encuentro un vuelo, no está dentro de mis posibilidades, pero sí dentro de las posibilidades de endeudamiento de mi pareja. Nos endeudo. Ganancia, deuda y guerra: la tríada del capital es todoterreno.

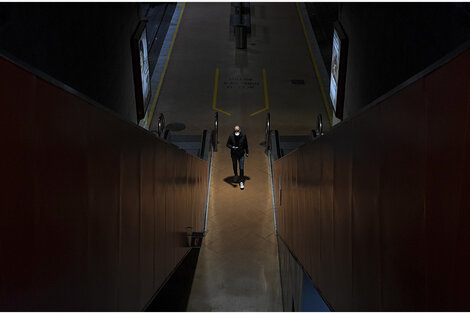

Todo ocurre en un estado de irrealidad y aceleración delirante. El anunció de que todo debe inmovilizarse genera un frenesí vital, una liberación de energía desmedida para protegerse, guarecerse o huir. Ya reina el estado de sitio, uno particularmente pérfido, porque nunca es declarado. Al otro día, amanece nevando y con una tranquilidad sepulcral. Me doy cuenta de que estoy afónico, literalmente. Meto todo en la valija desordenadamente, junto las últimas fuerzas, invento un barbijo con unas servilletas de papel y una bandita elástica. Espero no haber contraído el virus y, sobre todo, no toser.

Huyo. Huimos.

Recién cuando llego a Sao Paulo, escala de mi regreso a casa, y puedo salir del aeropuerto, respiro profundamente por primera vez en muchos días. Había llovido y el aire de esa metrópolis parecía puro. Los morros verdes de fondo y las plantas tropicales me curaron un poco después de un vuelo eterno de insomnio y tos seca. Esa tos que según informan es la del virus, pero también, intento convencerme, la de los estados de sobreexcitación.

A mitad del vuelo, el pasajero de al lado, un chico que juega al futbol en la Juventus, me despierta muy alterado para decirme algo que entre su portugués y el barbijo que le dificulta hablar, no logro entender. Cuando me despabilo un poco, me doy cuenta que la señora que va sentada tras él, está pálida, desmayada quizás. Nos levantamos, llegan las azafatas, se monta una mini guardia alrededor de la pasajera. No sabemos qué dolencia tiene, pero todos pensamos lo mismo: el virus. A los que estábamos al lado nos ubican en otros asientos. Me acomodo en mi nuevo lugar y siento las miradas de mis vecinos. En este avión donde todos son “casos sospechosos”, nosotros somos ahora positivos de facto. Este avión, con todos nosotros encerrados y sin escapatoria, todos sospechosos, todos temerosos y aislados detrás de nuestras mascarillas o de nuestro alcohol en gel, se parece demasiado a la ciudad sitiada de la que escapo y al mundo que se nos viene.

El diario ya no tiene sentido.