En este último mes, el mundo se hizo enorme, todo queda más lejos, se perdió la facilidad de pensar que la única barrera para saltar a un avión es el precio del dólar. Ya no hay más aviones, los hoteles aparecen en alguna película y en las fotos del pasado, y los viajes ya hechos toman un aire de aventura, de safari.

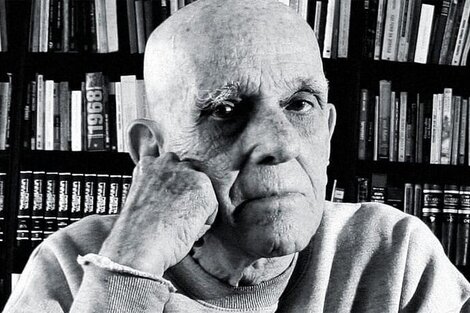

Será por eso que Brasil se siente tan lejos, por eso y porque acabamos de perder una de las cosas más originales que produjo la verde-amarelha, el grandísimo Rubem Fonseca, el de la vocación de oveja negra, el que nunca miraba la playa, el de los cuentos mínimos como los dientes de un gato y las novelas vastas.

Un secreto mal guardado del universo brasileño es que no hay tanto que leer. El recién mudado aprende la lengua y empieza a caerle a las librerías, donde encuentra miles de traducciones y una pequeña estantería de locales. Hay escritores jóvenes, hay vanguardistas, hay raros como Ferreira Gullar, hay clásicos, hay una cantidad sorprendente de ensayos. Pero no son tantos.

Será que la literatura explota cuando hay una clase media que lee y escribe, y Brasil sigue siendo un país de un arriba chiquitito y un abajo enorme que se expresa más con su música imbatible. Será que hay muchas menos librerías en todo ese enorme país que en los veinte metros locos de esta ciudad de Buenos Aires.

La cosa es que el lector recién llegado explora el vitalismo sabroso de Jorge Amado -¡y cómo suena en el original! ¡cómo cruje crocante!- y encuentra los realismos mágicos de Dalton Trevisan y del tan original Joao Ubaldo Ribeiro, aprende el país con Joao Guimaraes Rosa y José Candido de Carvalho, y hasta se divierte con los misterios del gordo Jo Soares y las historias futboleras de Veríssimo.

Tarde o temprano, de la mano de alguien o de puro recorrer estantes, ese lector encuentra a Fonseca. El lado oscuro, el de la muerte barata.

Fonseca fue abogado y comisario, mezcla rara que en tierra brasileña es obligatoria. Ejerció, vio cosas que uno no quisiera ver, interrogó a asesinos, ladrones, violadores, pobres tipos y víctimas, el tipo de diálogos que te marca y te educa. Y empezó a escribir, con una prosa seca de frases cortas, inventando desde el primer momento una Río de Janeiro nocturna, fría, contada casi siempre en primera persona y con la lente puesta a dos metros.

Es una de las características de Fonseca, la inmediatez, la sensación de sentir el olor de la casilla en la favela, el encierro del monoambiente sin vista a la playa, el sacudón del colectivo lleno, el espacio pulido del piso de lujo, allá arriba y frente al mar. Acá hay gente que se pone a cocinar, que no tiene plata, que llora, que se aburre.

En esta ciudad dura, como es dura la vida brasileña para casi todos, hay deseo pero no hay amor. El personaje típico de Fonseca es un mulato con deseos -de subir, de ser alguien, de una mujer- pero sin medios convencionales. Ese mulato, ese cabloco, se hace asesino profesional, y descubre no sólo su talento sino su elegancia.

Los ricos son unos cínicos o unos malcriados, reventados que tienen todo y no saben qué hacer. Los héroes de Fonseca son débiles que aprenden la esgrima de cuchillos para vengarse y encuentran una disciplina con sentido. Son matadores con códigos, son ateos viciosos que se enamoran de evangelistas de piernitas cruzadas, son feos que aprenden a levantar, son putas con la mayor dignidad concebible, son sin techo leales y agudos.

Es el mundo visto desde abajo, que es donde hay más lugar y gente más interesante, donde hay más violencias y más crímenes. Pero tomar a Fonseca por un escritor de policiales es una zoncera. Primero, porque el hombre siempre respetó la regla de Raymond Chandler, esa que dice que la gente mata por razones concretas, no para darle algo que hacer a un detective. Los asesinos de Fonseca matan por dinero, o por celos, o por una cuestión de negocios, todas cosas de lo más concretas.

Y porque a las veinte páginas uno se olvida de resolver el crimen, porque lo que importa es cómo se van levantando las capas de la cebolla y se empieza a oler lo que te hace llorar: la soledad, la marginalidad, la desolación de una ciudad poblada de campesinos inmigrados y medio perdidos. Morochos marginados, hijos de morochos marginados, nietos de una casta, descendientes de esclavos, la gente de Lula. Gente que puede ir del resentimiento a la violencia más ciega.

En medio de este dolor hay un humor de sobrevivientes, digno de la más negra novela negra, que se fue ganando a Fonseca. Una vez que empezó a vivir de sus libros, el hombre fue poniendo más el acento en ciertos absurdos. Como inventar a un abogado pintón y ponerle de nombre Mandrake, y pasarse libros y libros sin que nadie nunca mencionara al mago de la historieta.

Mandrake será un chiste, pero desde su lujosa oficina atiende los líos de una alta burguesía que piensa que los demás son descartables. Es una inmersión en cómo unos usan a otros y los arreglan con unos mangos, cómo el nene de la casa espera que la mucama le abra las piernas, cómo se compran drogas y se trafican personas, como ser rico te hace esperar que venga alguien, de preferencia un abogado pintón, y haga desaparecer el cadáver.

Mandrake trafica en estas cosas, bebe sus vinos, despotrica contra la cerveza, fuma habanos, sigue soltero, se junta a comer con sus amigos en un viejo bar justo enfrente del museo nacional de Bellas Artes, le muestra al lector una Río donde parece que siempre llueve y donde el sol molesta a propios y ajenos.

Ya no va a haber Mandrake, ni títulos espléndidos como Vastas emociones, pensamientos imperfectos, o Y de este mundo prostituto sólo me llevo el amor a mi charuto, o el críptico Buffo y Spallanzani.

¿Quién va a hablar por toda esa gente sola? ¿Dónde vamos a entender la oscuridad de la Ciudad Maravillosa? Qué lejos que nos queda todo ahora.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)