Quedo boleao… me impacta, claro está, como a todos, doble, triplemente, por mucho que no me sorprenda, ya que estaba deseando que zafase del guadañazo, como seguramente le ha pasado al Turco Sabah, quien ha sido el primero en hacerme llegar la noticia por whatsap, y me dice: todavía estoy… aturdido, le completo. Y el viandazo no me produce efecto mucho menor, me noto… entre zombie y turulo, como definiría Storani, y sin poder ordenarme mentalmente, tanto que amago avisarle a otros, como ser a Giosa, o a Marquítele y me lleva un rato –-sigo fuera de foco, de escuadra: la palabra sería estupefacto-– recordar que del primero, de Marcelo no cuento con el número y el Ruso capaz esté orando por el shabbat. Groggy, así quedo, por mucho que yo no me encuentre en Rosario, el recibir la noticia, me sume en esa especie de knock–out sin darse la jeta contra la lona, con el disco rígido colmado con esa mezcla de espanto, horror, desolación.

Es por esto que, aún contuso, me lleva un rato largo el recordar la nota en la que hace más de veinte años ponderé sobre ese partido que un 17 de abril de 1974, en la cancha de Newell’s, y sin que fuera transmitido por canal de televisión alguno, el combinado local le pintó la cara a la –por ese entonces llamada– pre Selección nacional, dirigida por la dupla Cap–Varacka.

Esa jornada gloriosa para el fútbol rosarino, aunque con algo de paradójico: los tres tantos –contra uno–, con que se impuso el local, fueron marcados, a saber, por el uruguayo José Jorge González, el porteño Alfredo Mono Oberti y el cordobés Kempes, mientras que el de los visitantes lo marcó… un rosarino: ¡Aldo Pedro Poy! Insondables peculiaridades del fútbol.

Tengo la suerte de que no me resulte tan difícil imaginarme esa noche de día de entresemana, de ese miércoles en el que vaya a saber cuáles cruciales (¿?) circunstancias me impidieron asistir al estadio del parque, para así convertirme en un privilegiado testigo de esos primeros incomparables cuarenta y cinco minutos –-¿y un pucho? ¿Cinco, diez del segundo?-– durante los cuales el Trinche sin preocupaciones como buen extraño-del-pelo-largo– la descosió, la gastó, humillando así y cuanto quiso, al –-sólo laborioso, abnegado-– Oveja Telch y al Tano Brindisi, quienes todavía seguirán evitando recordar ese primer tiempo, que les habrá parecido interminable, pero con el cual deben seguir soñando recurrentemente, seguirán siendo desairados una y otra vez por el talento de ese desconocido, de ese bagayo quien los dejó pintado, osando sacarles varios cuerpos cuando arrancaban como favoritos.

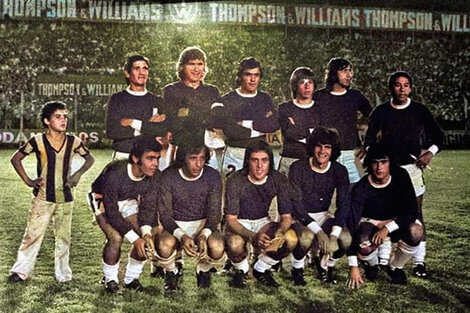

No es difícil imaginar el momento en el que aparece el local, y las hinchadas de los equipos archirrivales no podrán menos que coincidir en un aplauso tan mancomunado como singular. Fácil les resultará, entonces, mientras se dejan escrachar --el Trinche a la izquierda, su metro ochenta y cinco sobresaliendo entre el Colorado Killer y el Negro González–- reconocer a la propia hueste y a la tropa ajena, pero ahora, devenida aliada. Pero mucho menos fácil les resultará identificar a ese porrudo, flaco como león de circo: pura p… a y melena…, luciendo la 5 en el lomo, que empezará a sobresalir a poco de comenzadas las acciones. Y ese lungo, ése, el de las clinas, quién es ¿Elvio?, preguntará Tuñín, vecino de Bigand, a su sobrino, a quien ha acompañado para ir a probarse en Central Córdoba. Ése es Tomás Felipe Carlovich. ¡Paaa… jarito, con el bagual, que ni la llevase pialada!..

Es mejor, más certero, no salirse de esa escena, la que no incluye los rumores, los trascendidos, las versiones. Esas versiones que incluyen la que afirma que fue por exigencia de Cap que Griguol y Montes substituyeran al centre–half. Es mejor ceñirse a esa escena y otras parecidas, y no atender a otras que fueron abonando a una… leyenda. Afortunadamente conocí –-en el potrero–-, a Giosa, quien vistió la casaca azur y gules –-léase la azul y roja camiseta del charrúa-– Y en pro de la verdad se empeñó en trazar un perfil del talentoso mediocampista franca cuan rotundamente alejado de esos rasgos de vida desordenada que algunos le atribuían erróneamente, describiéndolo insistentemente como un chico travieso, un enfant terrible.

Y sería realmente fácil caer en la tentación de señalar la modestia profesional del dúo que condujo técnicamente a la albiceleste en su excursión a Alemania. (¡¿Cómo no reclutaron a ese prestidigitador a quien habían visto dejar en evidencia a sus rivales?!!)

Por lo que es preferible subrayar –-aún rayando en la redundancia-– tanto lo lamentable del fallecimiento del inspirado jugador --hecho agravado por lo horrendo de las circunstancias en que halló la muerte-- como la fortuna que hubieron aquellos que pudieron deleitarse con su talento, hayan sido ellos sus colegas como sus fieles seguidores.

Por eso es que prefiero imaginarme al pizzero Giosa o al gringo Tunín… Pues ellos, dolidos, lo recordarán nimbado de esa aureola con la que lo vieron brillar, ni un rayo más, ni uno menos. La verdadera, ésa con que los deslumbró, ese halo instantáneo como el fulgor del fuego de artificio, como el de las luciérnagas, maravilloso en cuanto efímero.