En el comienzo hay un magnate viejo y moribundo con un encargo: quiere saber si existe la vida más allá de la muerte. Pruebas, quiere. Así que para eso se compró en Maine, inicialmente, la famosa Casa Belasco. Es diciembre de 1970 y la casa lleva cerrada ya treinta años, desde que la última expedición investigativa terminó en catástrofe: los expertos que fueron a auscultarla se encaminaron a la locura o la muerte, víctimas del arsenal de fenómenos paranormales que padecieron en la mansión. A qué responden esas manifestaciones, quiere saber el millonario Deutsch, y entonces contrata por una buena suma al doctor Barrett, un físico especializado en parapsicología, para que encabece la nueva pesquisa. Los resultados tienen que estar en una semana; y tiene que ir secundado por otros dos contratados que no le simpatizan, la médium espiritualista Florence Tanner y el único sobreviviente de la expedición anterior, Benjamin Franklin Fischer, el mejor médium físico de los Estados Unidos hasta que la casa lo dejó bastante tildado. Exigencias, piensa Barrett, que no atentarán demasiado contra sus proyectos, la puesta a prueba de una máquina que lo llenará de gloria y reconocimiento, y el billete para una buena jubilación.

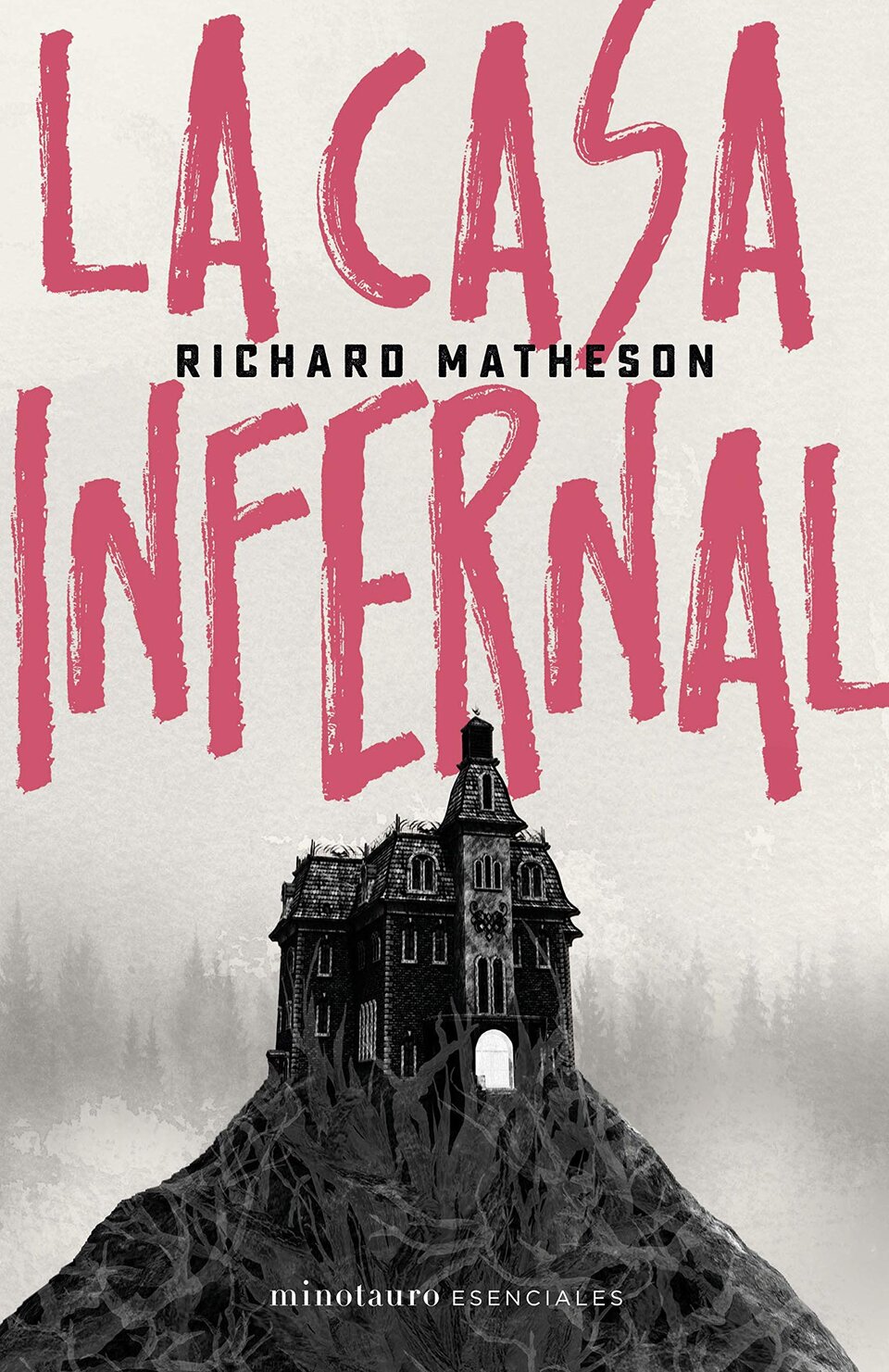

Richard Matheson tenía 45 años cuando publicó en 1971 La casa infernal, un clásico de la literatura de terror que se reedita en estos días en la colección Minotauro esenciales. Era su novena novela y a esa altura ya era un referente también del fantástico y la ciencia ficción, con un prolífico trabajo complementario en guiones para televisión y cine, piezas para la mítica serie The Twilight Zone (La dimensión desconocida), o los de las películas que Roger Corman hizo en base “La caída de la Casa Usher”, “El cuervo” y otras narraciones fabulosas de Poe. Tras un par de años en el ejército durante la Segunda Guerra consiguió en 1950 que le publicaran su primer cuento, “Nacido de hombre y mujer”: en las compilaciones que haría muchos años después reuniría más de cien relatos. En 1954, con apenas 28, había publicado el título con el que se lo asocia de inmediato, Soy leyenda: el tipo que se queda solo tras una guerra bacteriológica que dejó en pie a unos vampiros mutantes y a unos muertos que resucitan. A diez años de la publicación Matheson hizo el guión para la primera versión de la película, protagonizada por Vincent Price; para 1971 se estrenaba la segunda versión, con protagónico de Charlton Heston. Es el año de Hell house.

Acá el que escribe tiene, ante el género, antecedentes tempranos de nula tolerancia al pánico. Papelones confesables: ir a ver Tiburón, escuchar la musiqueta en la oscuridad, huir del cine; ver con amigos algún vhs de la saga de Freddy Krueger con cualquier ritmo alternativo en los auriculares y aun así terminar debajo de la mesa. Bueno. Ha pasado el tiempo desde eso, pero algunos tramos de La casa infernal ponen los pelos de punta; Stephen King, que ha dicho que las historias de Matheson son hipnóticas y lo reconoce como una influencia decisiva en su obra, ubica a la novela entre las mejores construcciones en el tema casa encantada. Ahí está por entrar a lo de Belasco el cuarteto, porque Edith, la esposa de Barrett, ha insistido para acompañarlo. Hay una niebla espesa, las ventanas están tapiadas y el pantano que está cerca nomás huele a podrido; apenas franquean la puerta encuentran que la instalación eléctrica prometida no funciona y que adentro huele peor. Empiezan la recorrida con una linternita. A ver si encuentran velas. Los ambientes son descomunales. Una cocina de 120 metros cuadrados, un comedor de 450. Un teatro con butacas para cien personas; una piscina olímpica, un sauna. Un salón de baile. “Sabe que estamos aquí”, dice Florence Tanner, que intuye presencias invisibles; Barrett decodifica rezagos de energía. “Esta casa intento matarme, y estuvo a punto de conseguirlo”, dice Fischer. A Tanner se le hace imposible cruzar la puerta de otro recinto. Escribe Matheson: “Parece una verdadera capilla-, empezó a decir Edith, pero se interrumpió, escandalizada, al ver el enorme pene que sobresalía de la imagen de Jesucristo. Era incapaz de apartar la mirada de aquel obsceno crucifijo. De pronto sintió que el aire se había espesado, que se coagulaba en su garganta. Intentó reprimir las náuseas. Entonces, descubrió los murales pornográficos que colgaban de las paredes”.

Enseguida se escucha una voz lejana en alguna parte de la casa. Emeric Belasco les da la bienvenida: que se alegra, dice, de que estén ahí. Es un gramófono que suena en el comedor. “Estoy seguro de que su estancia en este lugar les resultará sumamente esclarecedora. –La voz de Belasco era suave y melosa, pero también aterradora: era la voz de un demente muy disciplinado-. Lamento no poder acompañarles, pero tuve que partir antes de su llegada”. Hijo de puta, piensa Fischer. “De todos modos, no deseo que mi ausencia física les incomode. Consideren que soy su anfitrión invisible y sepan que, durante su estancia, estaré con ustedes en espíritu”.

Matheson tensa de movida dos improntas: los fenómenos parapsicológicos son explicables por la ciencia y son producto de energías de los vivos, piensa Barrett; Tanner concibe a esas manifestaciones como impulsos de los muertos, espíritus que no están en paz y que por sufridos o por jodidos todavía tienen que hacer de este lado. Cada uno se propone ir a fondo más allá de la violencia, de las consecuencias físicas, de las zozobras de sus saberes en la casa. Edith y Fischer también llegan con roles precisos; ella, la de bancar/asistir a su marido; él, sobreponerse o entender qué fue lo que lo traumó. Sus conciencias también tambalean. Es Fischer quien va contando del origen de esa casa, de quién fue Belasco. La lista de fenómenos registrados en Hell house abarcan una página. En alguna entrevista Matheson contó que tenía una biblioteca dedicada a estos temas; y que La maldición de Hill House, la novela de Shirley Jackson (que está buenísima), llevada luego al cine, habían sido para él una inspiración. En efecto, hay varios puntos de contacto (cuatro visitantes en una casa siniestra, un doctor que encabeza y procura cerrar un proyecto), pero en su libro Matheson sube varios puntos las perillas de violencia y terror, con lo sexual, además, entreverado. Sostuvo esa virulencia en el guión que escribió para la versión cinematográfica que dirigió John Hough, pero en la película esos decibeles bajan. Se estrenó en 1973.

“Hasta el día de hoy, nunca escribí para el mercado –le decía veinte años después Matheson al crítico Pat McGilligan-. Siempre escribí lo que me interesaba y me agradaba. Como prueba perfecta de eso, justo en el momento en el que la novela de terror empezaba a sacudirse, dejé el tema después de escribir Hell House. Había perdido interés”. Y no quería que lo encasillaran ahí, además. En esa entrevista cuenta una historia que sintoniza con lo de la música de Tiburón; de chico su madre le regulaba las historias de terror que escuchaba en la radio. También relojeaba lo que podía ir a ver al cine, pero una vez, cuando él tenía once, lo acompañó. “Debo haberla convencido para ver The Werewolf of London, con Henry Hull –recordaba-. Cuando comenzó a transformarse en hombre lobo me tiré al piso y me arrastré por el pasillo hasta el vestíbulo. No pude manejarlo”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)