Ayer volvimos a entrar.

Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos.

O no tanto.

Da igual.

Y lo cierto es que no hacía falta, no habían demasiadas ganas. Pero los "especialistas" y "expertos" (jamás supimos ni sabemos ni sabremos sus nombres) recomiendan entrar de tanto en tanto para no olvidar, para recordar, para no perder de vista ni de memoria cómo era eso de estar adentro antes de estar afuera.

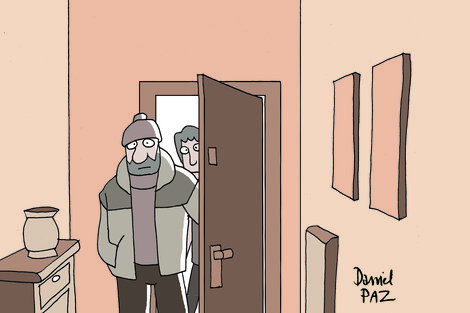

Así que esta vez entramos mi hijo y yo (mi esposa prefirió quedarse afuera, en alguna parte del afuera). Entramos debidamente protegidos: guantes y mascarillas y gorros cubriendo el pelo y botas de caucho.

La llave abrió la puerta como cualquier día y yo encendí automática y reflejamente la luz que no encendió; y encendimos nuestras linternas y avanzamos por el pasillo.

Y la sala y la cocina y el baño y las habitaciones y el estudio y la biblioteca a los que ya tanto nos costaba decirles nuestra sala y nuestra cocina y nuestro baño y nuestras habitaciones y nuestro estudio y nuestra biblioteca.

Allí, todas esas cosas que ya no eran nuestras cosas sino que parecían piezas de un museo íntimo y privado y de las que sólo nosotros conocíamos su datación exacta y su importancia. Algunas de ellas --apenas nos sorprendió descubrirlo-- ya no sabíamos muy bien para qué servían. Sobre todo mi hijo: tenía trece años cuando estalló el segundo brote de la epidemia y ahora tiene dieciocho y ya se sabe: cuando se es tan joven las edades son casi como compartimientos estancos que se van cerrando herméticamente detrás de uno y a los que ya no se vuelve a no ser para ignorarlos. No es mi caso: aunque esta ya no sea mi biblioteca todos esos fueron alguna vez mis libros, los que leí. A algunos de ellos --para bien o para mal-- no voy a olvidarlos nunca, voy a extrañarlos siempre. Y la tentación de llevarme alguno, de esconderlo en un bolsillo de mi chaqueta, de sacarlo al otro lado cuando nadie me vea y releerlo y recordar los viejos tiempos. Pero no: no se puede. Las autoridades han prohibido sacar cosas del adentro al afuera. Apenas se nos permite --una vez cada seis meses-- estas visitas revisitadoras para así "mantener la perspectiva", "no perder de vista la diferencia entre un territorio y otro", "continuar avanzando hacia la nueva normalidad del futuro pero teniendo siempre presente lo sucedido en el pasado" y todo eso.

Y ya se sabe: todo comenzó con esa primera fase de la epidemia que nos tuvo tanto tiempo dentro de casa. Aplaudiendo en los balcones y gritando desde los balcones, mirando series de televisión en serie, bebiendo de más y comiendo de menos, el piyama como una segunda piel que se cambiaba cada tanto. Después, llegó la tregua y todos volvimos a las calles y muchos habían perdido sus trabajos o sus ganas de trabajar. Pero, como siempre luego de una catástrofe, la supuesta realidad (y mirando la biblioteca mira fijo un libro de Vladimir Nabokov y se acuerda de que el ruso decía que la palabra realidad debía escribirse siempre entre comillas) volvió a ser más o menos normal o menos o más anormal, como de costumbre. Y la realidad no era "nueva" sino más rara pero, enseguida, se vivió como antes: todo era raro, todo era igual de raro.

El segundo brote --unos tres meses después de que se considerase extinguido el primero-- sorprendió a todos aunque, en perspectiva, tuvo algo de coherente asimétrica simetría en su conducta y sintomatología.

De pronto, la gente no soportaba estar adentro, en sus casas. Tos y fiebre y diarrea y dificultades para respirar y muerte. Mucho más potente que el anterior. Pocas posibilidades de recuperarse. Y una poderosa capacidad de contagio.

No demoró en descubrirse que si uno se mantenía fuera de su casa las posibilidades de contraerlo disminuían.

Así que las personas comenzaron a irse a otros lugares. A casas de familiares o de amigos. Se canjeaban departamentos como alguna vez se cambiaron figuritas difíciles o parejas fáciles. Pero se trataba de una solución pasajera: cuando la nueva morada comenzaba a hacerse familiar, se empezaba a sentir los síntomas. Ni siquiera --cuando ya nadie se arriesgaba a hogares-- los locales de fast-food o los supermercados o los cines vacíos o aeropuertos en trance conseguían distraer y esquivar por demasiado tiempo a la bacteria. Y había que irse pronto, a otro lado, a cualquier parte. Afuera, en bosques y calles y bajo autopistas, el virus parecía tener más dificultades para propagarse. Pero había que tener mucho cuidado con encariñarse con esa cueva o con ese árbol o con esa esquina. Así que carpas y bolsas de dormir desechables y esos metros donde instalarlas se dejan atrás cada semana.

Fue así como luego de tantos siglos de sedentarismo volvimos a ser nómades en círculos. Nunca alejándonos demasiado de "los sitios que solíamos frecuentar", regresando a ellos como fantasmas asustados sin nadie a quienes asustar.

Ya no se busca una vacuna porque se teme que el virus mute y todo sea aún peor (¿tal vez el ya ni siquiera poder estar cerca de "los nuestros"?). Además, los científicos casi se extinguieron en esos laboratorios en los que pasaban más tiempo que en sus casas.

Ahora, salimos al balcón con vistas a ninguna parte.

Mi hijo casi me amenaza --con la cortante dicción de la adolescencia-- con un "Te aviso que esta es la última vez que vengo". Yo no le digo nada. Puedo entenderlo. Pronto, él habrá pasado más tiempo afuera que adentro en su vida. Y en el futuro --los mapas no dejan de moverse, ya no hay fronteras, falta menos para que todos los idiomas se fundan en uno-- su propio hijo no tendrá siquiera un punto en el mapa al que señalar como "el lugar de donde vengo".

Todos estarán yendo y viniendo.

Todo el tiempo.

Afuera de allá y fuera de aquí.

Y ¡Adentro! será nada más que esa palabra que se escucha --que se invoca, porque ya no hay donde enchufarse a escucharlas-- al principio de esas canciones folklóricas cantándole a la patria y a lo lejos que se estaba del suelo en el que se había nacido. Canciones de un tiempo que ya no es. Un tiempo donde se decían cosas tan extrañas como "Pasen, están en su casa" a toda esa gente que creíamos conocer o queríamos conocer y a la que hace tanto que no vemos ni oímos.

Gente que --tan lejos y tan cerca de esta zona crepuscular-- llamaba a las puertas, queriendo entrar más que nada y que nadie en este mundo, afuera.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)