Los esteros y palmares subtropicales de Corrientes y el surrealismo: “Francisco Madariaga”, dirá, al ver reunidos ese paisaje y ese rótulo, cualquiera que conozca algo de poesía argentina. El fulgurante y violento universo en el que Madariaga vivió su infancia y al que siempre volvió como quien necesita cargar fuerzas, y el movimiento neovanguardista al que estuvo vinculado a principios de los cincuenta, pero lo que del surrealismo tomó Madariaga no fue más –ni menos– que “una dirección del espíritu, una rebelión contra la razón europea”, cierta posibilidad de que al liberar inesperados e inexplicables modos de asociación entre los seres y los objetos estalle la potencia de la imagen. Desde el principio, desde el primer poema del primer libro que publica (El pequeño patíbulo, 1954), Madariaga establece sus propias reglas de juego y hasta el final va a sostenerlas, no como el que explota la veta que conoce bien sino por obediencia a una necesidad profunda. O como quien se hace cargo de un destino, vinculado a una actitud hacia el mundo o a una elección de vida.

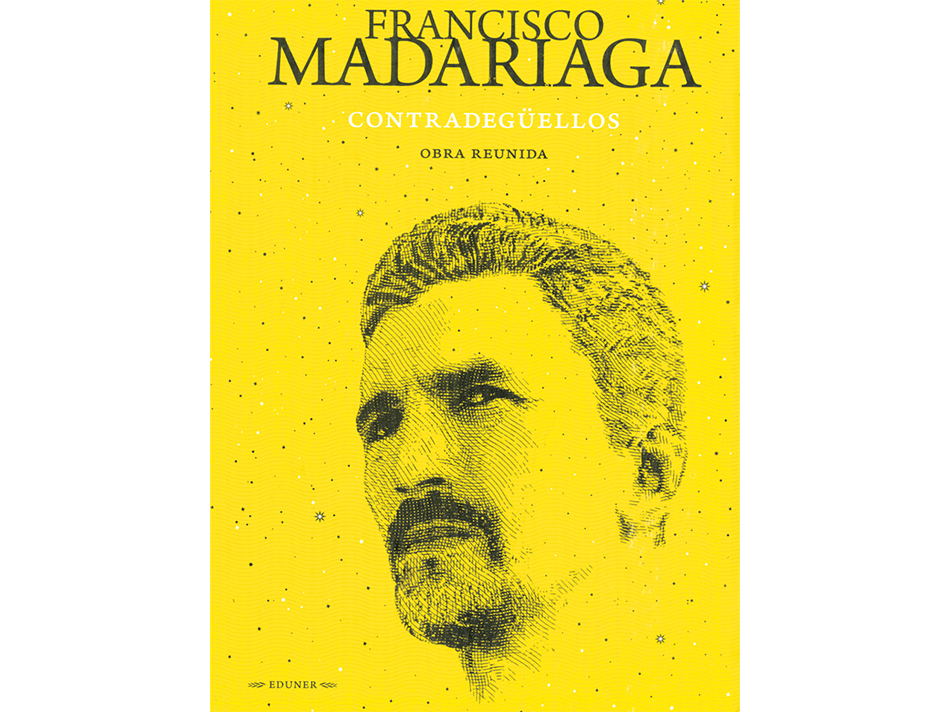

Una ideología, puede decirse, hecha de rebelión contra todo lo que tenga que ver con impostura, cálculo, hipocresía, infatuación, y más aun de la apuesta irrestricta a establecer contacto con las fuerzas de lo vivo, lo material, lo terrestre, lo desestimado por los poderes, y lo que de maravilla aflora de esos contactos cuando se los asume sin reservas. Los surgidos entre aguas rosadas, caballadas y cuatreros de rostros malayos en el departamento correntino de Concepción, desde ya, o en los amaneceres de la costa atlántica uruguaya en otras ocasiones, pero también los hallados en las lecturas de Rilke, Garcilaso, Rimbaud o Guimarães Rosa, o en Gauguin y Van Gogh. Catorce libros, en total, escritos a lo largo de medio siglo, que bien pueden leerse como un solo libro, y esa es probablemente una sensación que tendrá quien recorra los dos volúmenes de Contradegüellos, la Obra Reunida que publicó la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La tentativa, puede decirse, es siempre la misma, pero no a la manera de un único gran poema, sino a la de un eterno retorno, en poemas que se conforman como acontecimientos con existencia propia. Roxana Páez, a cuyo cargo estuvo el proyecto y la dirección, ubicó al principio el último de los títulos publicados, Sólo contra Dios no hay veneno (1998),un texto en prosa que, por su condición de “libro de memorias”, funciona como introducción biográfica, pero la mayor parte de lo que ahí se cuenta aparece en otros libros también y casi todo lo escrito por Madariaga tiene, de hecho, algo de “libro de memorias”, como también tiene mucho de “arte poética”, no solamente en los varios textos que llevan ese título. Que no estemos ante un fatigoso “más de lo mismo” se debe a que, siendo, como es, una poesía sostenida en “momentos precisos del acontecer empírico” –como dice Eduardo Espina–, no es porque remite a la experiencia vivida que importa sino por la fuerza que extrae de ella y por lo que el poeta construye con ese material. No es a transmitir lo que se vivió ni a proclamar una actitud que apuesta esta poética, aunque en cierto modo lo haga, sino a concretarse como literatura, no en el sentido de la actividad social que lleva ese nombre, la de los “poetas oficiales”, esos “perritos de ceniza” contra los que Madariaga bramó en el más conocido de sus poemas, sino en el del arte de elaboración de la materia verbal. Las situaciones y los seres sobre los que ya se habló, o las palabras e imágenes que ya se usaron, pierden la pátina de “hablados” o “usados” gracias a los modos en que la escritura los convoca y los dispone. Construcción métrica y sonora de extrema precisión y ni una sola línea de relleno o de transición, ni una que no esté cargada de tensión, excepto, y no del todo, en Sólo contra Dios no hay veneno y en En la tierra de nadie, el libro que el autor dedicó a homenajear a sus amigos.

“La palabra habría sido en el principio un símbolo mágico, que la usura del tiempo desgastaría”, escribió Borges. “La misión del poeta sería restituir a la palabra, siquiera de un modo parcial, su primitiva y ahora oculta virtud.” No va a exagerar mucho, seguramente, quien piense que Francisco Madariaga fue quien mejor pudo en la Argentina devolver a las palabras esa virtud, potenciándolas y resignificándolas –la irreductible reverberación mítica que adquieren vocablos como “paraje”, “ras”, “trino”, “natural” o “sangrar”– o bien creando términos como “contraamparo”, “aralilear”, “gauchillaje”, “inemociones”, “Ley-País”o “unílico” para dar cuenta de aquello a lo que los vocabularios no llegan. Por excepcional que sea encontrar en Madariaga alguna mención al meditativo y relativista Borges, como a ninguna otra a su poesía le cabe el tramo siguiente del citado texto borgiano: “Dos deberes tendría todo verso: comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente, como la cercanía del mar”.

También “mágico”, en cierto modo, el procedimiento de componer con elementos que se suponen incompatibles o contrarios una nueva realidad hace posible que irrumpan otros sentidos, de algún modo latentes en esos elementos y que el uso corriente y la visión clasificadora sofocaban. Liberarse de las separaciones limitantes y debilitadoras, tarea fundamental de esta empresa poética, implica, entre otras cosas, hallar lo mismo en lo diferente: “Criollo del universo”, tituló Madariaga el poema que cerraba Resplandor de mis bárbaras (1985) y tan significativa resultó esa síntesis que la utilizó para dar nombre a su último libro de poemas, en 1998, dos años antes de su muerte. Con fundados motivos, Roxana Páez vuelve a tomarla para el segundo tomo de Contradegüellos, y para el primero mantiene El tren casi fluvial, con el que Madariaga denominó la obra reunida que en 1988 publicó el Fondo de Cultura Económica. La edición de Eduner –no es excesivo hablar de una “proeza editorial”– incluye además una buena cantidad de poemas y artículos no incluidos en los libros del autor, los dactilogramas (versiones dactilografiadas por el poeta) de su primer libro y del último, fotos, reproducciones de tapas e ilustraciones de los libros –entre las que se destacan los magníficos dibujos de un muy cercano amigo de Madariaga, Alfredo Martínez Howard–, testimonios diversos y un material particularmente valioso para situar esta obra en su contexto y en su historia íntima: las extensas, minuciosas y muy elaboradas notas de Páez a los libros de poemas y a los dactilogramas, evidente resultado de un exhaustivo trabajo de investigación. Entre otros materiales, se incluyen también una bibliografía, escritos ad hoc de varios poetas argentinos y uruguayos –Diana Bellessi, Arturo Carrera, Eduardo Espina, Silvia Guerra, Silvio Mattoni y Liliana Ponce– y un CD con poemas de Madariaga leídos por él y por varios de los poetas invitados.