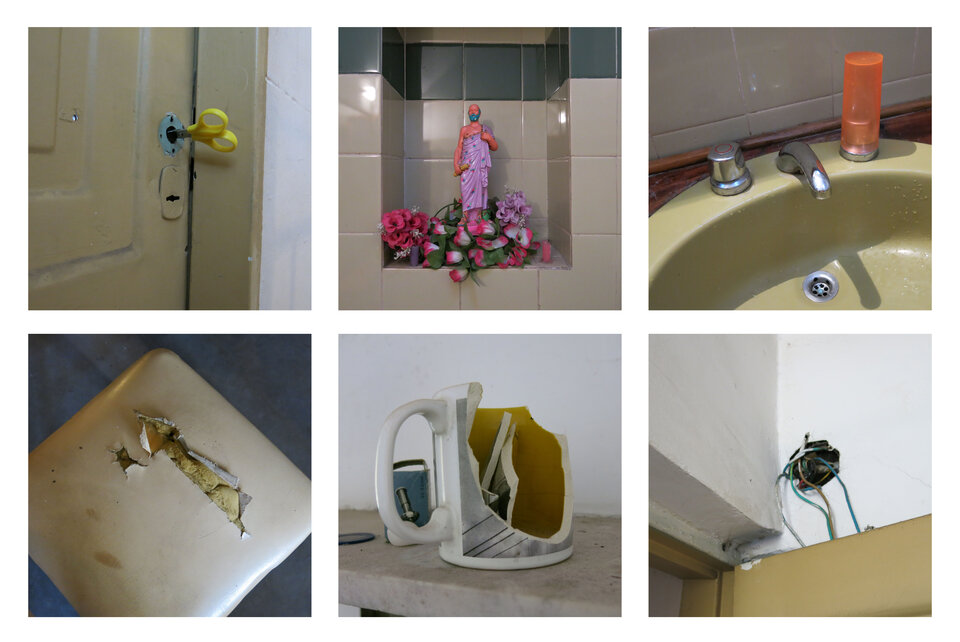

No por mucho madrugar amanece más temprano; ni por mucha voluntad que ponga, se evitan sucesos desdichados. Mal que le pese a las tropecientas personas que, estos últimos, eternos meses de encierro obligado, se han volcado a una tarea de alto riesgo: los arreglos caseros. Con certificadas buenas intenciones, pero sin un ápice de conocimiento que asegure buenos resultados; o al menos, resultados libres de manchones irreversibles, torbellinos de polvo, pequeñas explosiones, no tan pequeñas inundaciones... Hollywood aportó su parte para el engaño: si Kevin de Mi pobre angelito podía construir trampas complejísimas con solo 8 años, ¿a personas grandes le iba a ganar un cuerito? ¿la puerta de un horno? ¿unos inocuos estantes de aglomerado? “La duda ofende”, es lo primero que se les cruzó por la cabeza a mujeres que, en charla con Las12, comparten sus experiencias fallidas. Estar confinadas demasiado rato les magnificó la lupa sobre averías intramuros, reconocen, y jugando al juego de los cien errores, se pusieron manos a la obra para resolver problemitas… generando otros mayores. La renuencia a llamar a especialistas en plomería, electricidad, albañilería, salvo que se tratase de trastornos “de vida o muerte”, por lógico motivo: mantener la sancta distancia social en tiempos de coronavirus. Y romper la monótona rutina dándose maña, todo sea dicho. Así, para gustos los colores en materia de acotadas catástrofes hogareñas, conforme testimonian quienes queriendo arreglar pequeños desperfectos, la liaron parda. “A veces no hay tutorial que alcance”, se lamentan a coro...

Surtida de ménsulas, tarugos, tornillos, taladro y otras vainas, se confió demasiado la diseñadora industrial Lucía V. en lo fácil que sería instalar unos estantes flotantes. No contó con que las paredes tienen espíritu de buscaminas: según donde se haga el agujero, se puede atravesar un caño. En su caso, uno de agua. “Las cataratas, un granito de quinoa”, confiesa entre escalofríos al recordar el reciente episodio acuático.

Lisa F, abogada en sus 30s, no pudo dominar “el arte de poner en funcionamiento la estufa a gas con salida al exterior, un despiole que se repite cada invierno”: “El gas viene sucio, el caño se tapa y, por no llamar a mi arreglatutti, sigue apagada”. Y ella, un poco más pobre, habiendo tenido que invertir en una plaquita eléctrica para no padecer en la escarcha cual sobreviviente de ¡Viven!

Luisa S., de 77, tuvo que instalar un nuevo chip en su celular, pero al no saber cómo diantres hacerlo, acabó arrancando el vidrio de lleno, traccionando con sus uñas estupendamente calcificadas. Hoy no chatea, pero habla por teléfono… fijo.

Cansada de que las puertas interiores de su casa no cerraran, hinchadas por humedad, creyó la psiquiatra Mariana T., de 46 años, que era buen momento para cepillarlas por su cuenta. No llegó siquiera a estrenar la lija: casi muere aplastada tratando de desmontar la primera.

Pilar D., de 74 años, quiso rescatar una taza partida en varios pedazos… y terminó creando involuntariamente un colador. Debiendo aplicarse luego, para mayor penar, acetona al por mayor para separarse dos dedos pegados con la endiablada gotita.

Y siguen las firmas…

Sé tu propia plomera

Ojo, que no se vengan arriba los muchachos. Las pequeñas catástrofes hogareñas nos tienen en plena igualdad. Lo que antes se entendía como una habilidad exclusivamente masculina en el machista reparto de tareas, hoy recae en gasistas o fontaneros/as matriculados/as. Daddy skills, le llaman en países como Inglaterra o Estados Unidos, a estos saberes que -según consensúan en estas latitudes- ya no corren. En medios como Los Angeles Times o el New York Times se apiñan las pruebas, con desdichados accidentes parecidos a los aquí relatados, con ellos como protagonistas. Consecuencias de un mundo moderno archicompartimentado, demasiado a las corridas las personas para sumar info que no tenga que ver con sus especializaciones. Además, como vienen reportando medios locales estos últimos años, cada vez son más las mujeres que hacen corte de manga a mandatos culturales oxidados y, formación mediante, trabajan como gasistas, plomeras, albañiles, electricistas, carpinteras. En la app Femplea, por ejemplo, “banco de trabajo de mujeres y para mujeres” lanzada en 2018, pueden contratarse profesionales en estas y otras disciplinas.

“Es sumamente satisfactorio ser capaz de cambiar las arandelas de un grifo que gotea o los fusibles quemados sin asistencia masculina”, escribía la pintora y escritora estadounidense Martha Wit Davis en los años 30. No era la única que así lo entendía… Según anota la historiadora y profesora de Iowa State University Amy Bixen en su ensayo Chicks Who Fix, “después de la Primera Guerra Mundial, profesionales de economía hogareña promovían que la mujer moderna tuviese conocimientos técnicos esenciales”. De hecho, por aquellos años proliferaron clases de ingeniería doméstica donde se les enseñaba -por ejemplo- a desmontar completamente una heladera, y volver a armarla. Las girlscouts ganaban chapas por aprender a armar un tendido eléctrico, construir un gallinero o empapelar un cuarto. Y populares revistas femeninas enseñaban, con pelos y señales, cómo convertirse “en su propia plomera”. Después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando el do-it-yourself (hágalo usted mismo) se convierte en sinónimo de “marido suburbano”, reforzándose los perniciosos roles tradicionales de género. Hasta la llegada de los 70s, con la segunda ola feminista, cuando “el movimiento conecta estos conocimientos con igualdad e independencia”, “multiplicándose workshops para que aprendan indispensables”. A modo de ejemplo, Bix cita In Christina’s Toolbox, libro infantil sobre una niña afronorteamericana que quiere ser constructora como su mamá, entonces editado por el colectivo The Lollipop Power.

Serruchame ésta

Historia aparte, no todas han tenido tiempo su oportunidad de familiarizarse con data pertinente, como dejan entrever otros relatos reunidos. A saber… Cambiar la cisterna del inodoro porque pierde para acabar abriendo un parque acuático en el baño, debiendo valerse de la llave de paso para poder hacer uso breve, raudo, no sea cosa de que se vuelva a inundar. Sacar el sifón de la bacha de cocina para destaparlo, sin tomar el recaudo de vaciar el mueble bajomesada: que resbale el adminículo y salpique con la mugre concentrada todas las ollas y sartenes, ¡qué grima! Serruchar maderas de dos centímetros de grosor, pero abandonar a media marcha por falta de estamina y, bueno, porque el serrucho está viejo y oxidado (el aceite de cocina ayuda a cortar con más fluidez, le recomendarían luego a la publicista Agus I., cuando ya estaba inmersa en tareas más gratificantes como mirar series por Netflix). Lavar la pared de la cocina con jabón blanco y agua, para descubrir –demasiado tarde- que la pintura no es plástica. Tratar de cambiar la ajada tapa del inodoro, pero no lograr de ningún modo que encaje la nueva… y tampoco la antigua. Subestimar la faena que involucra pintar el petit muro del patio, porque como advierte la especialista en marketing Agustina V., recientemente iniciada en el asunto, “hay que lijar, enduir, poner fijador… La parte divertida, del rodillo, es menos del 30 por ciento del laburo”. Encima le ha quedado una especie de cúmulo de accidentes geográficos, con distintas formaciones rocosas, pendientes, elevaciones…

Teniendo amasijo de horas entre manos, Aldana C., de 37, recaló en un objeto largamente aparcado en un rincón de su apartamento palermitano: ¡una plancha de tiempos inmemoriales!, según esta arquitecta. Ni tanto, que ya griegos y romanos se las apañaban con piedras o hierros calientes para evitar arruguitas en la toga; y en China, en el siglo 4, se alisaba con recipientes de latón con mango, en cuyo interior ardían trozos de madera aromática para dejar fragante la seda; una coquetería, vamos. Inexactitud aparte, quiso revivir la arqui esta herencia de una tía abuela costurera de las primeras décadas del siglo 20, monstruosamente pesada, y para tal fin echó mano a un cable conector de tela, toqueteando aquí y allá para que entrara justo. Lo que no imaginaba la muchacha es que el armatoste requería tanta electricidad que pronto saltaron los tapones… del edificio entero. Se hizo la sota hasta que volvió la luz. Y al sacar la basura, tiró el chiche en un container de reciclado cercano. Ni falta que le hace: ella hace rato que no usa la plancha.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/guadalupe-treibel.png?itok=eYqp3dET)