En “Biblioteca Bizarra” el escritor guatemalteco Eduardo Halfon recorre una serie sensitiva de anaqueles distantes para contar historias, a veces reales acerca de las bibliotecas de escritores famosos, otras más literarias de la memoria íntima de la lectura. Parece que al escribir sobre estos tópicos se interpone entre el recuerdo y el texto, una nube que no permite recuperar los títulos de las obras, sino el mundo trivial de las cosas que ocurrían en estado de lectura. La escritura y la lectura se vuelven así un esfuerzo platónico, una búsqueda del tiempo perdido proustiana o mejor, como dice Jorge Monteleone, se convierten en una forma de la melancolía.

Las bibliotecas públicas también tienen su imagen anacrónica. Se retiene de ellas una sensación de reserva, un puesto de avanzada que resguarda el saber acumulado por la humanidad como los antiguos oráculos, para los que ninguna respuesta es extraña. Ricardo Piglia, que no frecuentaba mucho la Biblioteca Nacional, sentía esa presencia tranquilizadora que venía de la calle México a la hora de documentarse en la construcción de sus tramas. Es en las salas de las grandes bibliotecas por las que ronda el hombre inclinado sobre fichas y catálogos, escrutando archivos. Allí permanece sin tiempo, como el fantasma del reverendo Harris, que Hawthorne aseguraba ver cada mañana sentado en su butaca habitual de la biblioteca Athenaeum, aun después de su muerte.

Puesto a buscar yo también en mi memoria la primera biblioteca, tuve que forzar el recuerdo hasta dar con un mueble de madera clara con dos puertas que cerraban una llave rectangular. Más adelante, recordé una cueva empotrada en un placard de una cocina comedor, en otra casa del derrotero familiar. Mi madre, que era docente, había acopiado una buena cantidad de textos escolares. Los libros de matemática y geometría prevalecían sobre los de lengua y botánica. En ocasiones, la circunstancia de contar con el mismo ejemplar con el que la profesora de turno confeccionaba sus temidos exámenes, era algo mágico. Suponía un poder que, con eficacia práctica descarada, me sacaba del apuro, permitiéndome resolver por pura nemotécnica, el galimatías de una ciencia que nunca comprendí, y que gracias a ese Santo Grial, lograba retener lo indispensable, antes de enviar al olvido.

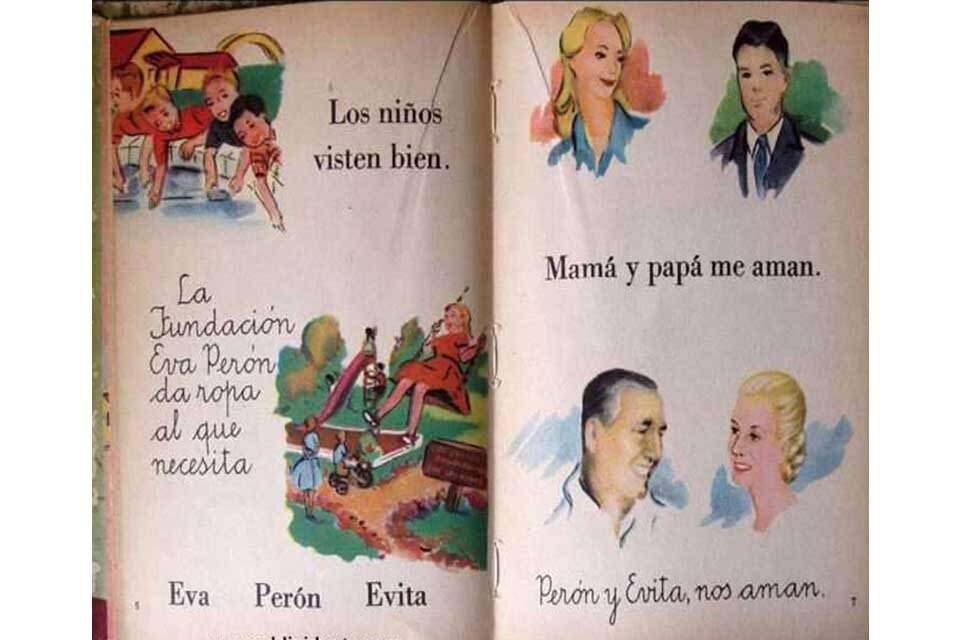

Pero lo más interesante de aquella biblioteca eran unos libros amarillentos, editados durante el primer gobierno de Perón con una didáctica que trastrocaba la relación entre nombrar y amar propia del aprendizaje de la lectura: “Esa es mamá, esa es Evita.” “Perón y Evita nos aman”. Aquellos textos junto con otros que comunicaban la política del gobierno, eran la causa de los sucesivos hermetismos de la biblioteca. Cuando tuve edad de comprender, mi madre me contó que mucha gente se escandalizaba de aquellas ínfimas construcciones gramaticales, y las denunciaba como fruto de un perverso adoctrinamiento. Denuncia hoy desteñida, pero no menos invocada por cierta inteligencia que hace libros “puros”. Supe también que esos libros fueron salvados por ella de la confiscación y quema ordenada por la “Revolución Libertadora” que pretendió borrar la memoria del peronismo. Quizá sin ser mi madre muy consciente de ello, obró con el interés de Asurbanipal en Nínive o con el de un pobre fraile medieval, al torcer el destino que la “revolución” les había asignado y hacerles lugar en nuestra humilde biblioteca.

Lo cierto es que los libritos me fascinaban cada vez más y le disparaban a mi juventud inquietudes de todo tipo en aquel presente de salvación ¿Quién se atrevería a destruir libros? Quemar bibliotecas, saquearlas, despanzurrarlas, es sin duda un acto que se ejerce contra el rostro humano y que --curiosamente-- no tiene un nombre que lo defina. Se ha ensayado el de “biblioclastia” pero nadie está seguro de esa denominación. Mejor sería hablar de crimen. Si la “revolución” había bombardeado una plaza pública dejando varios centenares de muertos inocentes en el bautismo de fuego de sus aviones dirigidos sobre una población civil, ¿cómo no iba a poder destruir libros? Con alguna dosis de pesimismo habría que preguntarse para qué han servido los libros en toda clase de tiempo. Claro que esta reflexión no corresponde a mi juventud. No podía haberla hecho en esa época, entre otras carencias, porque estábamos en medio de una nueva dictadura, más criminal todavía, y los bombardeos de Plaza de Mayo no figuraban en los libros limpios y objetivos que enseñaban la historia de este país.

¿En qué clase de personas nos convertía la tenencia necesariamente ocultada o disimulada de ese material rescatado? El pueblo ama a Perón y a Evita. ¿Acaso no era verdad ese amor? ¿Se puede conservar en un objeto perdido o condenado? Ya diría yo ahora que sí, se trata de un amor tan hermoso, tan preciso y admirable como las soluciones de los ejercicios matemáticos.

Cuando mi madre se jubiló, dispuso sobre la biblioteca. Hizo bien: las decisiones sobre el futuro de los libros deben tomarse en vida, con la lucidez y la valentía que exige el desprendimiento. Envió a escuelas ya democráticas sus textos didácticos, a pequeñas instituciones y lectores interesados otros tantos tomos. Dejó para mí tres volúmenes apenas: “La Razón de mi Vida” (edición de Peuser), “Perón expone su Doctrina”, con una inscripción en tinta verde sobre la portada interior que solicita —aun solicita desde esa página— hacer copias y difundirla. Y “El Segundo Plan Quinquenal”, que en un error de mi parte he prestado, es decir, que he admitido que no se me devuelva por una ley natural que rige el préstamo de libros.

Hoy, motivado por los fantasmas que convoca la lectura del libro de Halfon, tengo muchas ganas de agrandar los estantes abiertos de mi propia biblioteca, dedicar esfuerzos para recuperar ese tiempo perdido, volver a convertirlo en inquietud, en goce, en contemplación. Aunque no vaya a leer los tomos amarillentos que logre re-unir, aunque ya no sea peligrosa una biblioteca de libros peronistas.