Todavía las voces de la calle detienen mi marcha con la misma fuerza que un cartel de "pare" o la luz roja de algún semáforo. Mi oído de cazador se fue afinando con los años a tal punto que ahora es él quien no me permite dejar de estar alerta, descansar durante el sueño o quedarme sordo por un rato en la vigilia. Las frases vuelan libres por el aire como pájaros emplumados en palabras. Se desprenden húmedas desde el nido emisor, pueden tener su origen tanto en el dolor como en la dicha, ser hijas de la reflexión o la repetición, a veces intentan tener un destinatario, pero sólo sirven para abrir puertas en el alma de aquél que las atrapa.

Don Aníbal, " el uruguayo", pasa todas las mañanas con termo y mate con dirección a la costanera. Un día le pregunté si no se cansaba de observar siempre el mismo río. Deteniendo apenas su marcha me contestó: "Esa idea corre por su cuenta, yo nunca he dicho tal cosa, yo bajo a mirar el viento". Asocié sus palabras con el legado de Atahualpa. ¿Será que desde la orilla este hombre recoge las hilachas de la verdad cantada, rezos orientales con ritmo de candombe que caen desde la hechizada bolsa, invisible y descosida, que el viento arrastra peinando campos de agua?

Las rachas en la ciudad son extrañas, se estrellan contra paredones de cemento, hacen flamear sábanas y manteles en las azoteas, arremolinan hojas secas en las bocacalles, inventan una música urbana. En la misma mañana, Marianela, moza del bar en donde desayuno habitualmente, me dijo: “Hoy es un día distinto, cumplo 20 años". La felicité casi desde el rencor ante la impunidad de tanta juventud. "Feliz cumple, espero que tengas tu merecido himno a la medianoche, ¿quién pudiera tener 20 años?". Su respuesta me dejó sin palabras. “Lo que no puede decir es que no los tuvo, que no fue joven y libre alguna vez".

Marianela ignora que "yo crecí con Videla/que yo nací sin poder/que yo luché por la libertad/ pero nunca la pude tener". Tal vez crea que fueron largos años de dictadura, no sabe que sólo fue una larga noche, un día interminable en donde el sol no se dejó ver. Posiblemente alguien le haya contado parte de la historia pero difícilmente se imagine de las ocultas secuelas en los sobrevivientes, de mi pánico ante un simple control de tránsito, agitado por fantasmas de antiguas razzias, de mi documento quintuplicado y encarnado en mí como un salvoconducto a pesar que desde hace largo rato mi calvicie me prescribió del delito de ser joven. Tampoco se imagina la eterna desconfianza que me genera la cercanía de un móvil policial pese a que "siempre fui un tonto que creyó en la legalidad".

En el medio de tanta oscuridad, con una verdad verde oliva instalada por la fuerza, en donde pensar distinto estaba fatalmente prohibido y el terror se había alojado en los ojos de la gente, artistas autóctonos supieron interpretar el canto del viento, iluminaron la caverna con su arte, aliviaron con sus voces el calvario. Era tan imprescindible sentir el calor de otro cuerpo para no morir congelado, hallar un corazón capaz de comprendernos, como escuchar la voz de Patricia Larguía, cantando versos escritos por el poeta García a su hija Tamara, pintándonos un siglo “de tumultos y esperas/ deambular por las veredas/ buscando amor y salario/ nunca fue tan necesario encontrar a quien nos quiera".

Los representantes de una generación testigo, vigilados y sospechados de irrecuperables, nos reconocíamos en bares, clubes, pequeños teatros, nos juntábamos para defender nuestro bien común, el amor. Nos fortalecía escuchar a Pichi De Benedictis desde un escenario, apéndice de la calle, asegurarnos que él también era uno más de nosotros, “uno de tantos/ de los que resistimos solidarios/ traigo en los ojos memorias del naufragio/ para contar las formas del desastre".

La memoria es el único lugar no afectado por las demoliciones y reformas de los viejos edificios de la ciudad. “La Taba" se llamaba la peña de calle 3 de Febrero, frente a Cirsa. Asistí durante un tiempo a dicho lugar, siempre con el debido cuidado, el enemigo podía venir con el mismo servicio de la jarra de parrales de chilecito y las empanadas salteñas.

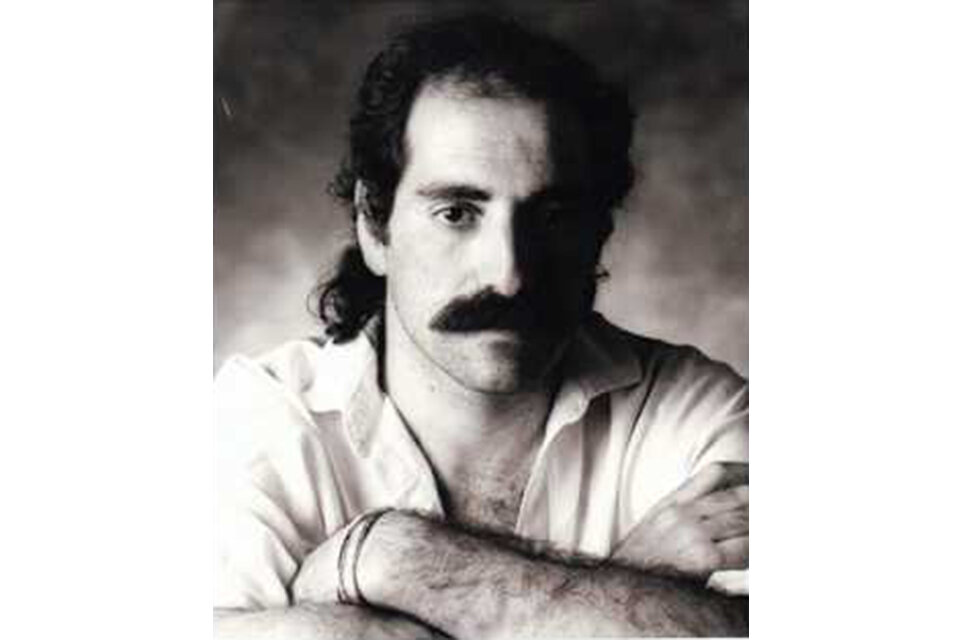

Una noche cantó allí un dúo compuesto por un joven de pelo largo y jardinero, dueño de una voz que emocionaba desde su emoción y el autor de la mayoría de los temas, portador de un bigote netamente rosarino, juglar que hacía reír al auditorio con ocurrencias y chistes malos hasta que se ponía a cantar, momento mágico en que la comunión entre el cantor y su pueblo se fundía en un profundo silencio. Cantaba cuentos, pero no mentía, su mensaje era claro, en medio del frío de un nuevo gobierno no había que pararse ni matarse, no había que demorarse ni "decir mala suerte, lo imaginario y lo real valen oro/ detrás de la escena el hombre está solo/ fabricando su medianoche, la medianoche ideal/ por eso, himno a la medianoche, surcando puertos de luna/ andarás por el día, soñarás sin fatiga/ hasta llorar por los hombres/ que ostentan con orgullo su odio".

En tiempos en que el odio se vuelve a pasear amenazante, a veces erótico e histérico, en otras, violento y pornográfico, deformando corazones y rostros de quienes lo ostentan, nosotros, los jóvenes de ayer, volvemos a apostar a la ternura, pero no al olvido, al mismo proyecto, pero no al perdón, movilizados siempre por el mismo sueño, la felicidad del pueblo argentino, en otras palabras, el derecho intransferible de tener su himno a la medianoche.