No sé exactamente cuándo empecé a pensar en esto, ni cuándo se me convirtió casi en una obsesión. Había encontrado el objeto perfecto para que me regalaran: un pañuelo. Quizás fue durante las visitas interrumpidas que me hacían mis padres en los distintos centros de detención, en particular en la comisaría de Valentín Alsina y luego en el penal de Villa Devoto.

Nunca me había imaginado que el patio de una comisaría se iba a convertir en el lugar más deseado. La celda en Valentín Alsina la compartíamos con al menos seis compañeras y los calores de enero del 77 hacían estragos entre esas cuatro paredes. Cuando abrían la puerta entraba una bocanada de aire fresco, y si a eso se agregaba que podía salir para tener una visita en el patio, eran instantes de alivio en medio del agobio. Me podía olvidar de la mirada de los policías, que observaban cómo mis padres me abrazaban y me conferían una entidad de persona digna, aunque fuera por un rato.

- ¿Quién más preguntó por mí? ¿Se enteraron de que estoy viva? ¿Llamaron? -disparaba a los pocos segundos en mis primeros encuentros con ellos, entre llantos y abrazos.

Los nombres eran pocos, muy pocos, y como un modo de extender la lista mi madre volvía a repetir los que ya me había mencionado. Le agregaba alguna anécdota o reforzaba el cariño que me trasmitían sus amigos y algunos pocos parientes: Saúl, la familia Graham, la tía Nélida, mis primas Celia y Mirta, Estela, Teresita y no mucho más. Deura Moscoloni, vecina de toda la vida y mamá de dos adolescentes, Sandra y Roberto, tocaba el timbre de casa todos los días. Un acto de valentía indescriptible para esos momentos.

- ¿Y de mis amigos, mis compañeros? -preguntaba, temiendo que la lista no se hubiera extendido de la visita anterior.

- La mamá de Julieta Gugliemino siempre llama -me decía mi vieja visita tras visita, y hacía esfuerzos por cambiar la conversación porque sabía que eso me dolía más que las paredes y el hacinamiento del encierro.

Me costaba volver a la celda, y el solo hecho de repasar palabra por palabra lo que me habían contado me sostenía para poder entrar nuevamente. Cuando podía, compartía con las compañeras algunas cosas que me habían contado, y así ayudaba a recrear situaciones del afuera. Otras eran tan íntimas que las rumiaba sola y me quedaba ese sabor amargo de esa lista con un único llamado.

Quizás fue entonces que pensé cómo me hubiera gustado que me enviaran un regalito. Por supuesto que una carta sería mucho mejor, pero entregar algo escrito hubiera sido arriesgado. Mejor un regalo, algo chico, simbólico, barato, por ejemplo, un pañuelo.

Me imaginaba que lo habían ido a comprar entre varias amigas, le ponían unas gotas de perfume y yo tenía que adivinar de quién era. O los varones, que eran más zarpados, hasta me mandaban uno sucio. Podía ser floreado, sacado de esos cajones finitos donde los guardan en las mercerías, doblados prolijos, y que, de acuerdo a la voluntad del vendedor, lo elegís del otro lado del mostrador o te los despliega para que vos los toques a todos. Con puntillas o con los bordes cosidos a máquina.

En mi osadía llegué a imaginar que quizás alguien bordaba mis iniciales en punto cruz y, en las noches profundas y densas, yo palpaba esa textura y me ayudaba a no tocar ese temido fondo adonde minuto a minuto me resistía a caer.

Cuando me trasladaron a Villa Devoto no desistí de la idea del pañuelo y cada vez que tenía una visita pensaba en cómo me lo entregarían, porque ahí era más complicado. Yo iba a fingir un resfrío o un llanto y mi madre, que lo tendría guardado entre las pocas prendas que le dejaban entrar, me lo iba a alcanzar, y entonces yo me las arreglaría para burlar a la celadora de turno y quedármelo. Hasta me conformaba con que me lo mostraran a través del vidrio del locutorio cuando ya no tuvimos más visitas de contacto, y yo iba a recordar en el pabellón el estampado y los colores; eso me hubiera alcanzado.

Quizás, por eso no dudé en hacerle un pañuelo a mi padre como regalo cuando dejaron entrar agujas de coser a Devoto, aunque no permitieron telas ni hilos. Recorté como pude una sábana vieja y con los hilos de las toallas bordé sus iniciales; hasta le hice un pequeño calado con punto vainilla aprendido en los tiempos de costura con mi madre. Con este pañuelo practiqué mi estrategia de entrega, que funcionó, y hasta hoy lo conservamos.

Pero mi pañuelo, el que yo esperaba recibir, nunca llegó. Con el tiempo se fueron mitigando esos dolores, con explicaciones tardías, con muchas lecturas sobre comportamientos y la implosión de la sociedad en situaciones de crisis, los miedos durante la dictadura, las culpas, las incapacidades, las vergüenzas, los límites. Acepté a lo largo de los años pedidos de disculpas que me sirvieron para reparar heridas.

Un pañuelo, un objeto tan simple y tan fuerte que se inscribe en la memoria colectiva de nuestro país. Un triángulo blanco, potente símbolo de lucha. En mi memoria individual, un cuadradito ausente.

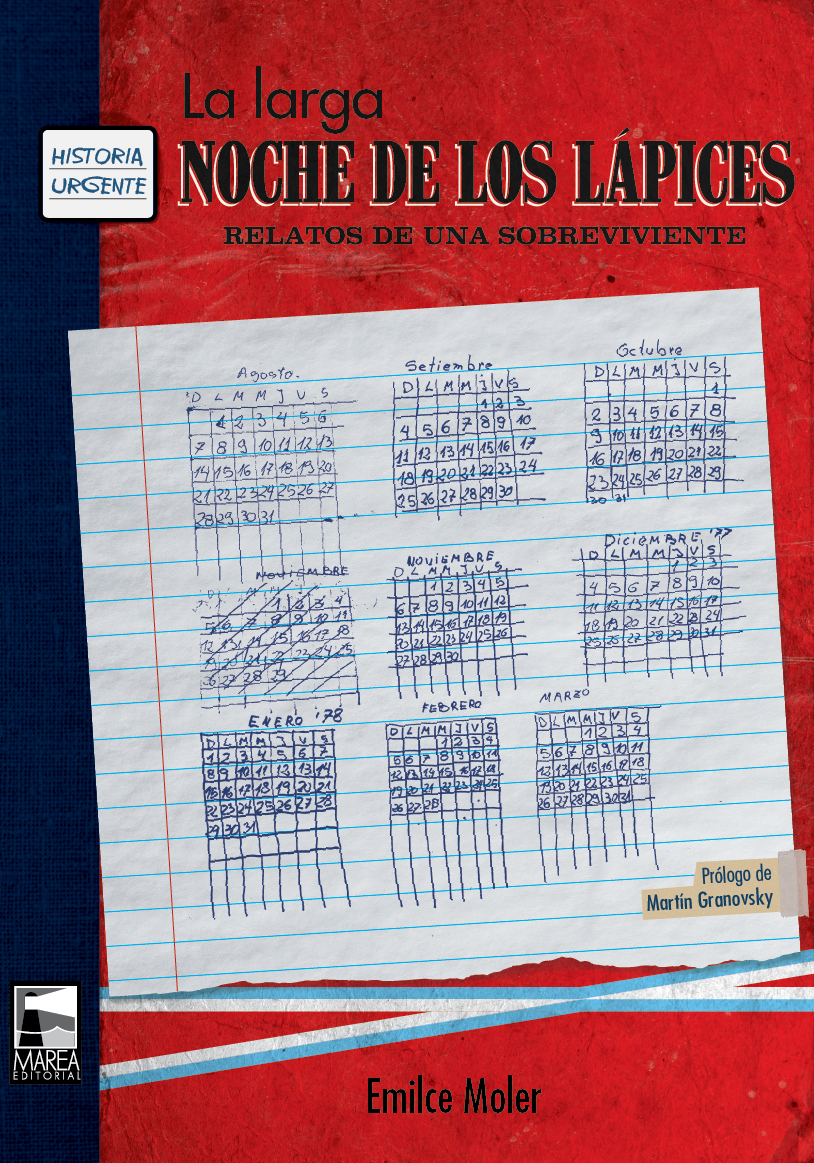

* El libro La larga noche de los lápices, de Emilce Moler, publicado por Marea Editorial, se presentará este sábado 12 de septiembre, a las 19, por Facebook y Youtube. Participarán Martín Granovsky, Constanza Brunet, Felipe Pigna, Florencia Villegas y la autora.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-06/moler2_0.png?itok=l749aOd2)