Los fusilamientos de Trelew, el 22 de agosto de 1972, provocaron la primera discusión violenta entre mi padre, el Capitán Soriani, y yo. Hasta ese día las diferencias las zanjábamos muy rápido. Ninguna era tan grave como para merecer más de algunas horas de enojo, hasta que alguno inventaba una broma, un comentario sobre fútbol o nos volvíamos a unir en un paseo por el barrio. Mi padre amaba esas caminatas que hacíamos juntos. De chico, antes de emprenderlas, repetía misterioso la misma frase: “vamos a ir por lugares nunca conocidos, hijo”, aunque los recorridos se limitaran a las tres o cuatro manzanas que rodeaban nuestra casa de la calle Yatay, en Almagro.

A veces, en verano, llegábamos a una heladería que era su favorita y que quedaba en Corrientes y Malabia, Trieste, célebre en aquellos años sesenta. El Capitán Soriani era fana de los helados y se podía comer un kilo en pocos minutos. “Es agua”, le respondía a mi madre cuando ella le recriminaba el exceso, mientras me guiñaba un ojo cómplice para que lo ayudara con otra cucharita.

Cuando no íbamos a Trieste, íbamos a Don Lorenzo, una heladería que estaba en Díaz Vélez y Yatay y que también era célebre, pero por la razón contraria. Sus helados eran pésimos. Mi viejo me invitaba con una rima que a él le parecía muy graciosa: “Vamos a “Don Lore”, donde los helados no pueden ser peores”, decía, y se reía con ganas.

Otras veces los dos, el Capitán y yo, esperábamos sentados en el umbral de casa los carritos blancos de Laponia, o los anaranjados de Noel, para comprarnos, en esas siestas de verano, los clásicos Palitos de chocolate o crema, ahora nuevamente de moda y rebautizados como Paletas, aunque el único cambio con los originales sean sólo un par de vocales.

A comienzos de los setenta las discusiones políticas empezaron a tener un lugar importante en nuestra relación, que se había tensado por mi militancia en sectores de izquierda. De todas maneras, ambos hacíamos esfuerzos por mantener intacto el vínculo que habíamos construido.

El 23 de agosto del 72, un día después de la masacre de Trelew, el almirante Hermes Quijada daba por televisión una versión insólita de los fusilamientos: los guerrilleros habían sido abatidos durante un intento de rebelión en la base Almirante Zar, donde estaban prisioneros. La acompañaba con supuestos planos, colocados sobre un atril, con los que pretendía respaldar sus dichos. Ya todo el país intuía que habían sido fríamente asesinados, como represalia a la fuga del penal de Rawson que habían protagonizado una semana antes, junto a otros miembros de organizaciones revolucionarias que lograron abordar un avión y llegar al Chile de Salvador Allende.

Vi la conferencia de Hermes Quijada junto a mi padre, que en principio trató de darle credibilidad a la teoría de la presunta rebelión. Exploté de rabia y le dije de todo. La discusión siguió durante la cena hasta que, enfurecido, rompí el plato contra el suelo, me levanté y me fui de casa.

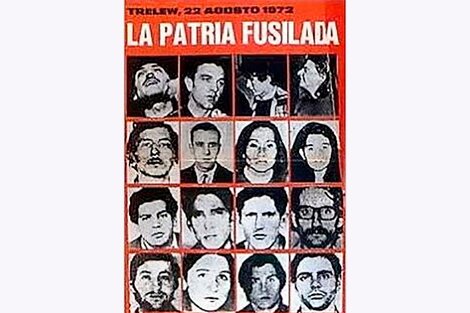

Pocas semanas después de esa pelea fui detenido, junto a un grupo de compañeros, mientras pegábamos afiches que convocaban a un acto de homenaje a los “Héroes de Trelew”, como llamamos a los 16 militantes fusilados por la dictadura de Lanusse. Nos trasladaron a una comisaría cercana, en Santa Fe y Gurruchaga, nos identificaron, nos pegaron algunos machetazos y nos encerraron en calabozos individuales. Por la noche nos sacaban para interrogarnos y amenazarnos, pero a la tarde del siguiente día mis compañeros comenzaron a ser liberados.

Dos días después, cuando no lograba entender por qué seguía detenido y empezaba a preocuparme, me abrieron la puerta del calabozo y me dijeron que me fuera.

Cuando llegué a mi casa, sucio y hambriento, el Capitán Soriani leía La Nación sentado en su sillón de siempre. Al verme aparecer, dejó el diario, me abrazó feliz por mi regreso y, luego de algunas preguntas, me aconsejó bañarme mientras él salía a comprar algo para que comiera.

Una vez repuesto me invitó a dar una caminata de esas que tanto disfrutábamos hasta poco tiempo atrás. Era invierno y en esos años las heladerías estaban cerradas, así que rumbeamos para el lado del parque Centenario, otro de nuestros lugares favoritos, donde compartimos muchas tardes de fútbol y visitas al Museo de Ciencias Naturales.

Mientras dábamos vueltas al viejo anfiteatro del parque, mi padre me contó que cuando se enteró de mi detención decidió ir a hablar con el comisario de la 23, donde yo estaba preso.

--Te agradezco papá pero no sirvió para nada --le dije--. Al contrario, me dejaron adentro dos días más que a los cuatro compañeros que cayeron conmigo.

--Sí que sirvió, me respondió convencido. Fue eso exactamente lo que le pedí al Comisario. Que te dejaran adentro un par de días. Como milico que soy no me podía negar esa gauchada, y coincidimos con él en que te iba a servir para que reflexionaras y te dejaras de joder con la política.

El camino de regreso a casa lo hicimos cada uno por su lado.

Lo que no me contó esa tarde el Capitán Soriani, me lo contó meses después el compañero que la noche en la que me detuvieron fue a mi casa para llevarse los materiales del Partido que pudieran comprometerme si eran encontrados.

“Por suerte me ayudó tu viejo --me dijo--. Eran demasiados bolsos y por el peso apenas podía cargarlos, así que decidió acompañarme porque su presencia me haría menos sospechoso.”

Ese compañero se llamaba Horacio Efrón, era estudiante de Ciencias Económicas y le decíamos Pincho. Fue muerto por la represión casi dos años después, el 18 de setiembre de 1974. Días antes me había preguntado por mi padre, a quien nunca había olvidado desde aquella madrugada en que los dos salieron de casa cargados con esos bolsos prohibidos, pocas horas antes de que el Capitán Soriani fuera a pedirle al comisario que me retuviera un par de días para ver si reflexionaba “y me dejaba de joder con la política”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Hugo-Soriani.png?itok=Kiu-fEO-)