Después de aquella noche lluviosa de hace 50 años en Roma, nada fue como había sido hasta entonces. Con el cinturón de campeón del mundo de los medianos apretando su cintura, Carlos Monzón supo que una vida de barro y privaciones quedaba por detrás y que otra, diferente y mucho mejor lo esperaba por delante. Vinieron lo bueno y lo malo. Paris, Montecarlo, el Madison de Nueva York, las 14 defensas del título, Susana Giménez, la fama, la fortuna, los flashes, el cine y un lugar en la historia. Pero también las malas compañías, el alcohol, el tabaco, las tentaciones oscuras de la noche, el Alicia Muniz, la cárcel. Y la muerte.

Si el deporte argentino pudiera

sintetizarse en veinte imágenes, veinte fotos cargadas de drama y de gloria,

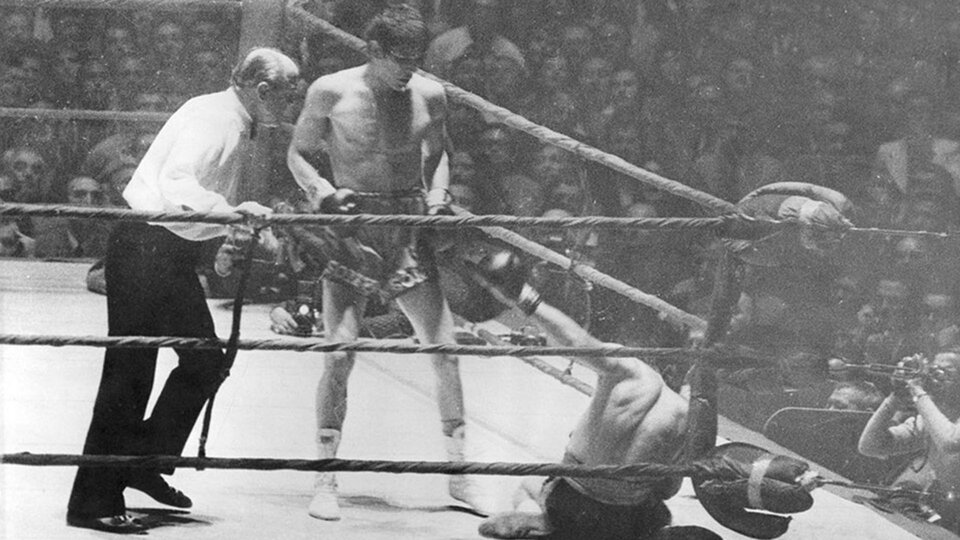

una de ellas, sin duda, sería la de aquel fabuloso cross de derecha de Monzón que el sábado 7 de noviembre de 1970, el país vio

en blanco y negro por el viejo Canal 11, con los relatos de Ulises Barrera y los comentarios de Emilio Ferés. Y escuchó por Radio Rivadavia con la narración alternada de Osvaldo Cafarelli y Hernán Santos Nicolini, a quien le tocó la fortuna de contar la mano del nocaut al minuto y 53 segundos del 12ª round. Una trompada que derrumbó al campeón italiano Nino Benvenuti como si un rayo misterioso lo hubiera abatido en uno de los rincones del ring del Palazzo dello Sport.

Para muchos argentinos que hoy integran los grupos de riesgo, Monzón es lo que fue: el más grande boxeador argentino de todos los tiempos y uno de los deportistas más importantes de la historia del país. Al lado de Diego Maradona, Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas, Emanuel Ginóbili y Roberto de Vicenzo. En el orden que cada uno prefiera. Pero para muchos otros compatriotas más jovenes que no vivieron aquellas tardes en las que cada pelea suya detenía el pulso de la Argentina, Monzón también es lo que fue: el femicida que acabó con la vida de su mujer Alicia Muniz, el 14 de febrero de 1988 tras una noche de furia y demasiado alcohol en Mar del Plata. Esos dos guiones paralelos protagonizados por la misma persona y el mismo personaje empezaron a escribirse hace medio siglo. Y ya sabemos como fueron los finales. Del campeón único e irrepetible arriba de los rings y del hombre de carne y hueso que, debajo de los cuadriláteros, no pudo imponer la ley del más fuerte y como uno más, terminó pagando sus culpas ante la justicia de los hombres.

Pero apenas se trata de hacer memoria. Y de recordar como fue que llegó Monzón a esa pelea y por qué le terminó ganando a Benvenuti. A Tito Lectoure le llevó dos años negociar la chance con Bruno Amaduzzi, el manager del italiano, y la Asociación Mundial de Boxeo, por entonces la entidad más importante que regía el pugilismo universal. Recién el 3 de julio de 1970 pudo hacerse el anuncio oficial, luego de que Amaduzzi y el promotor Rodolfo Sabbatini, eligieran a Monzón por encima del estadounidense Emile Griffith, quien ya había peleado en tres ocasiones con Benvenuti. Creían que ese flaco santafesino desgarbado y hosco, que tenía una granada en cada mano y que Amílcar Brusa había tallado desde amateur en el gimnasio de Unión de Santa Fe con el esmero de un orfebre, era un bocado facilmente digerible para un campeón más dedicado a la farándula y a la buena vida que a los rigores del entrenamiento y que ya experimentaba el hastío de una campaña larga y dura. El título le pesaba demasiado.

Monzón era el número uno del ranking del mundo, el campeón argentino y sudamericano de los medianos, de sus 80 peleas profesionales, apenas si había perdido 3 (ante el platense Antonio Aguilar, el brasileño Felipe Cambeiro y el cordobés Alberto Massi) de las que se había desquitado y sin embargo, nadie o muy pocos creían en él. Monzón no llenaba el Luna Park como Nicolino Locche ni se promocionaba como Ringo Bonavena. Peleaba para ganar, no para dar espectáculo. Porque no era un noqueador explosivo. Demolía de a poco, golpe a golpe. No era lo suyo apresurarse para definir. Y en la noche más importante de su vida y su carrera, no cambió de plan.

El único temor de Brusa y Lectoure eran sus manos resentidas por la mala alimentación infantil. Había chances de que una lesión inoportuna echara todo a perder. Para evitarlo, se contactaron en Roma con Juan Carlos Lorenzo, el famoso técnico de fútbol que, por entonces, dirigía a la Lazio de la capital italiana. Y Lorenzo se hizo cargo: poco antes de salir del estadio, llevó a la concentración argentina en el Hotel Sporting dos médicos compatriotas que clavaron sus jeringas a fondo en los puños de Monzón. La inflitración duraría sólo una hora. Luego los dolores podrían transformar la pelea en un martirio.

Brusa igual lo mandó a Monzón a plantarse sin complejos, de igual a igual. En la larga distancia, prevalecía con su izquierda en punta y su derecha recta detrás. En la corta, desgastaba con profundos ganchos al cuerpo y ascendentes a la cabeza. Benvenuti quería llegar y no llegaba, quería amarrar y no podía. Monzón le clavaba el hielo de su mirada insensible y tenía todo bajo control. No obstante, al comienzo de la 12ª vuelta, el desafiante argentino perdía en las tarjetas lo que estaba ganando en el ring. El jurado suizo Aime Leschot y el francés Georges Condré lo tenían dos puntos abajo y el árbitro alemán con derecho a voto Rudolph Durst, registraba un punto a favor de Benvenuti. Pero no hicieron falta esos números tendenciosos.

En el descanso del 11 al 12º round, Brusa dio una orden: "Ese hombre está muerto. Vaya y póngalo nocaut". Y Monzón le hizo caso. Lo persiguió a Benvenuti por todo el ring, lo perforó con ganchos arriba y abajo, y en un rincón neutral le clavó ese derechazo único, portentoso. Conmovido, Benvenuti se levantó, pero agitando su mano derecha le comunicó al árbitro Durst que se iba de la pelea, que entregaba el título, que Monzón era el nuevo rey indiscutido de los medianos. El cuarto campeón mundial de la historia del boxeo argentino. "Cuando vi que se caía, me di cuenta de que no se levantaba más. Le podían haber contado hasta 120. Benvenuti estaba muerto", le dijo Monzón al relator santafesino Ricardo Porta en medio de un vestuario enfervorizado. Empezaba una leyenda: la del más grande boxeador argentino de todos los tiempos. También un drama. Ninguno de los dos se ha extinguido, 50 años más tarde.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/pablo-gui%C3%B1azu.png?itok=KwvHXQXA)