1975 fue un año de extraordinaria vitalidad creativa y a la vez de gran serenidad.

Daria y yo habíamos encontrado una casa en via dei Martiri di Belfiore, cerca de viale Mazzini. Fiore, mientras tanto, había encontrado una gran compañera de juegos en Anna, la hija que Daria había tenido fruto de una relación anterior. Era una niña llena de dulzura, nunca la vi enojarse por nada, nunca hacer berrinches, igual a Fiore. Era apenas más chica que mi hija y las dos hacían todo juntas, como verdaderas hermanas. Para nosotros fue natural inscribirlas en la misma escuela.

En aquella casa pasamos días bellísimos, éramos una familia. En breve seríamos cinco: parecía que nada podía arruinar el idilio.

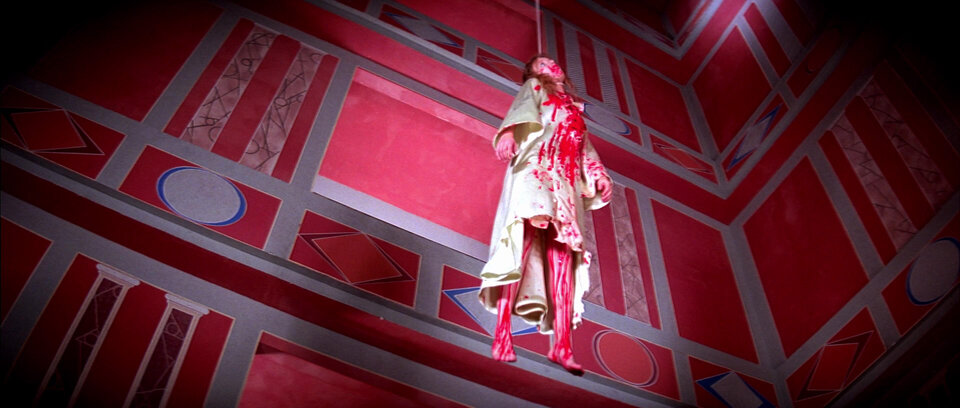

Ahora que había explorado todos los matices del thriller, sentía la necesidad de ir más allá, de desafiarme con una historia completamente distinta de las que había contado hasta aquel momento. Aún no imaginaba que dirigiría una película de terror, pero algo sabía: quería alejarme de manera radical de la realidad y tratar de abrazar el tono fabulístico.

En aquel período, tal vez porque en breve sería padre por segunda vez, varias veces me vino a la mente Blancanieves de Walt Disney, un dibujo que de niño me había cautivado y perturbado en partes iguales. Recientemente había leído una magnética novela del escritor alemán Frank Wedekind que se titula Mine ha-ha. La educación corporal de las niñas, donde un grupo de jóvenes mujeres es adiestrado con dureza en la educación propedéutica del cuerpo en la vida mundana. La escena se desarrolla en el interior de un enorme parque, sin ningún contacto con el mundo exterior. Como generalmente sucede en estos casos, las sugestiones en un momento se mezclan y me imaginé lo que le podría suceder a unas niñas bajo la guarda de una bruja creada en base a la de Blancanieves. Me convencí de que sería interesante hacer una película sobre la brujería y un día lo hablé con Daria.

Recuerdo que estábamos en la habitación, sobre el enorme colchón que estaba en el piso, sin tirantes ni base, que en esa época estaba de moda. A nuestras espaldas, colgada de la pared, sobresalía una gran estrella roja de madera: mi padre lo habría desaprobado, pero no solo él. Un productor que una noche vino a cenar a nuestra casa dijo, bromeando, que si hubiese sabido antes de esa estrella roja habría roto el contrato.

“¿Brujas?”, me dijo Daria mirándome a los ojos, seria.

Yo confirmé: “Brujas”.

A ella también le fascinaba el ocultismo, y debo admitir que sabía mucho más que yo sobre el tema. Y así comenzamos a documentarnos.

Viajamos por todo Europa, siguiendo las huellas de la película que estábamos escribiendo juntos. Estudiamos los textos esotéricos y alquímicos más famosos del siglo xix y de los primeros decenios del siglo xx, leímos las teorías de Rudolf Steiner, visitamos catedrales que adoraban el incienso, bibliotecas que olían a mufa y muchos lugares considerados “malditos”. Recogimos numerosos testimonios de presuntas brujas, nigromantes o de gente que había asistido a fenómenos paranormales en el así llamado “triángulo mágico”: la zona limítrofe entre Suiza, Alemania y Francia. Pero lamentablemente, por mucho que deseáramos conocer a una de ellas, no encontramos nunca una bruja verdadera. Todo lo que vimos juntos —a veces sorprendiéndonos, otras asustándonos, otras sonriendo por la evidente farsa— fueron episodios asemejables a coincidencias o a lo que Jung llama sincronicidad.

Cada vez que Daria y yo volvíamos de algunos de estos viajes nos dábamos cuenta de haber acumulado una cantidad imponente de material, de apuntes, de inspiraciones y sueños: mucho más de lo que una sola película podría contener.

Un día estábamos en Mentana junto a Nanni Balestrini y sucedió un episodio que dio un imprevisto giro al proyecto. El guión estaba tomando forma, pero todavía faltaba algo. En casa, hacía tiempo que circulaba un libro de Thomas de Quincey, escritor y ensayista del siglo xix, en el que el protagonista describía alguno de sus sueños: en uno de éstos, contaba que había visto a tres mujeres que daban miedo. Si en la mitología existían tres Parcas y tres Gracias, según él, también en algún lado tenían que anidarse tres Dolores, y entonces las había bautizado: Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum y Mater Lacrimarum, representaciones de todo lo malvado que hay en el mundo, tanto como para bautizarlas “nuestras señoras del dolor”.

Daria estaba leyendo Suspiria de profundis, de De Quincey, cuando de repente, sorprendida por una iluminación, apoyó una mano sobre la cubierta, tapando las últimas dos palabras, y surgió de imprevisto el nombre que estábamos buscando. Recuerdo que Nanni y yo nos miramos, emocionados: era evidente para todos que Suspiria era el título exacto para mi próxima película.

Comenzamos a pensar sobre estas mujeres nacidas de la fantasía de De Quincey y en función de la idea original, Daria y yo construimos una leyenda, que luego haría explícita en la sucesiva Inferno: las Madres habían sido tres hermanas diabólicas que en el siglo XI habían creado las bases de la brujería: Mater Suspiriorum, la más anciana, Mater Tenebrarum, la más bella, y Mater Lacrimarum, la más joven y cruel. Luego de haber sembrado en todos lados muerte y destrucción, acrecentando cada una de ellas sus poderes, se habían reunido con el objetivo de individuar tres lugares donde poder vivir para siempre y desde allí dominar al mundo. Contactaron al arquitecto italiano Emilio Varelli —siguiendo el modelo del alquimista Fulcanelli— y le pidieron proyectar “residencias filosofales” en tres ciudades distintas: respectivamente Friburgo, Nueva York y Roma. Desde entonces, cada una de ellas influencia de manera perversa los destinos de los hombres, y pobre el que quiera interponerse.

La idea de componer una nueva trilogía —que solo años después, permaneciendo por mucho tiempo huérfana del tercer capítulo, sería llamada “saga de las tres madres” o “trilogía alquímica”— estaba muy lejana; todas mis energías en aquel período se concentraban únicamente en la nueva película. Siendo fieles a las ideas que Daria y yo nos habíamos autoimpuesto, la rodaríamos en Alemania; por lo menos los exteriores: como locación elegiría la ciudad de Friburgo, la de Mónaco y algunas zonas de la Selva Negra. Iba tras la idea de una pesadilla gótica, que homenajease el cine del expresionismo alemán y reconstruyera de manera intacta esa potencia visual.

Nunca imaginé que este recorrido duraría treinta años y que en el último capítulo de la saga actuaría mi segunda hija, que nacería ahora, en pocos meses.

Inicialmente mi plan era tener como protagonistas a jóvenes de entre once y catorce años, pero el distribuidor se opuso con todas sus fuerzas. Debo decir que también en esto mi padre me había advertido: “Va a ser difícil que te permitan tener niñas en el set”; como siempre, él tenía razón. Además, aprendí que en Alemania estaba prohibido rodar películas con actrices menores de edad, así que desistí.

Fui obligado a elevar la edad de las jóvenes bailarinas, que tendrían aproximadamente entre dieciocho y veintiún años, pero de todos modos mantuve algunos elementos (en la escenografía y en la historia propiamente dicha) capaces de sugerir el hecho de que los personajes eran más jóvenes. Les pedí a las actrices comportarse como niñas, pelearse y fastidiarse hasta cuando no estaban delante del objetivo, y escribí algunas frases con un lenguaje claramente infantil. Finalmente, apelé a un recurso para distorsionar la percepción del público: para las escenas ambientadas en la academia de danza, hice construir puertas más grandes de las habituales, con los picaportes colocados más alto de lo normal. De esta manera, el punto de vista sería el de un niño.

Cuando el 20 de septiembre de aquel año nació Asia, yo, de alguna manera, iba a tener que estar preparado para la avalancha de emociones que te superan en el momento en que ves por primera vez a tu hija. Ya me había sucedido, estaba seguro de saber lo que me esperaba, sin embargo, aprendí en aquella circunstancia que convertirse en padre es algo que sobrepasa el tiempo y el espacio, anulando el dato ya conocido. Era el primer padre del mundo, ella la primera hija del mundo.

El día que fui a anotarla al registro civil, quedé estupefacto: detrás de la ventanilla estaba la misma funcionaria que había encontrado cinco años atrás, cuando nació Fiore.

“Buen día”, dije mostrándole los documentos necesarios.

“Buen día para usted también”, me respondió la mujer sin sonreír. Quién sabe si se acordaba de nuestro anterior encuentro.

Le dije que quería llamar a mi segunda hija “Asia”, y ella por segunda vez me hizo saber que no era posible. Giré la cabeza hacia ambos lados: parecía una cámara oculta.

Por ley no se podían usar nombres geográficos, me explicó con la mirada perdida en la nada. Y también para ella decidí un nombre permitido: Aria. Un nombre que nadie, tal como “Fiora”, usó.

“Nació la princesa del escalofrío”, escribieron los periódicos. Y la madre de Asia y yo, que nos amábamos muchísimo, estábamos poniendo a punto una perfecta fábula negra para contarle cuando fuera más grande.