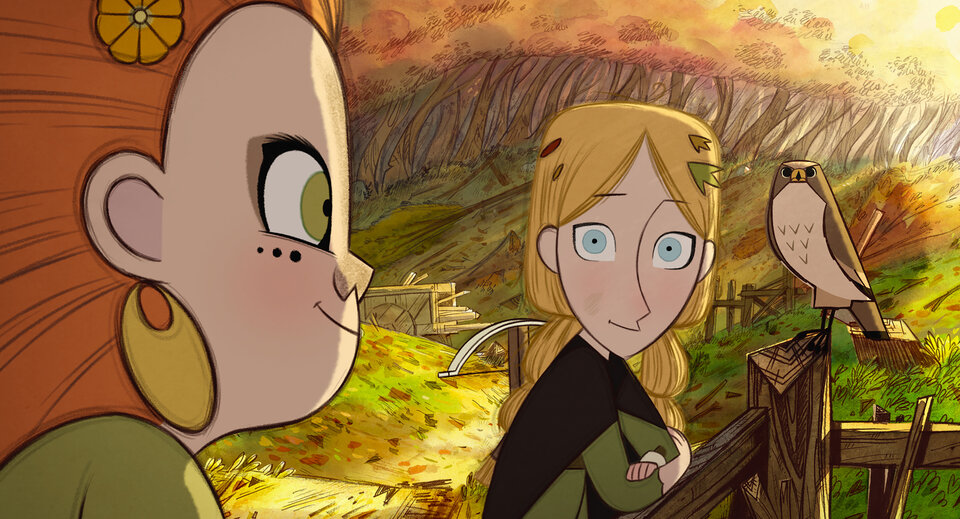

Había una vez una niña inglesa llamada Robyn Goodfellowe. Robyn es una chica inquieta y corajuda que, sin que nadie lo sepa, practica en sus tiempos libres el tiro con ballesta. Corre el año 1650 de nuestro Señor y la vida en el poblado irlandés de Kilkenny al cual acaba de mudarse junto a su padre, el cazador de lobos Bill Goodfellowe, no es sencilla. Su origen es motivo de recelo y burla y la aldea, fuertemente fortificada para impedir el ataque de los animales salvajes, es lo más parecido a una prisión. Desoyendo por completo los consejos de su progenitor, un buen día la chica decide cruzar la frontera prohibida y adentrarse en la espesura del bosque cercano, desconocedora de que allí, escondida entre los árboles, camina Mebh MacTíre, una niña de su misma edad y cabellera roja como el fuego que, en ciertos momentos y a voluntad, puede transformarse en lobo. Mebh es una wolfwalker, una “paseadora de lobos”, criatura mitad humana y mitad lobezno capaz de conducir a toda una manada de canis lupus. Hija de una mujer que, tiempo atrás, también cayó en el hechizo, condenada a no poder recuperar su forma original jamás de los jamases. A menos que… Así comienza el cuarto largometraje de Cartoon Saloon, la productora independiente irlandesa –con sede en la cervecera ciudad de Kilkenny– dedicada exclusivamente a la animación, cuyos logros artísticos han ido de la mano de la aceptación de la industria cinematográfica más poderosa del mundo: sus tres títulos previos fueron nominados a un premio Oscar en la categoría correspondiente. En 2018, el Bafici le dedicó un foco que incluyó la exhibición de esos tres largometrajes: The Secret of Kells, Song of the Sea (ambas dirigidas por Tomm Moore) y The Breadwinner, esta última bajo la realización de Nora Twomey y disponible en la plataforma Netflix.

Wolfwalkers, que se estrenará el viernes 11 de diciembre en la plataforma Apple TV +, viene a cerrar una suerte de trilogía irlandesa –el relato de The Breadwinner se abría a la realidad contemporánea, con el conflicto afgano bajo el régimen talibán como trasfondo–, en la cual los cuentos de hadas, el folclore local y la más férrea defensa de la animación tradicional, a puro pulso manual, conjuran la posibilidad de que el cine de animación sea un terreno fértil para la imaginación y la libertad creativa. Bien lejos del acoso de las franquicias o de la imposición de que los personajes sean el punto de anclaje del ubicuo merchandising infantil. Corría el año 2013 cuando “Tomm Moore y yo estábamos trabajando en el montaje de Song of the Sea al tiempo que empezamos a pensar en nuevas historias, tirando ideas que nos parecían interesantes”, recuerda Ross Stewart, codirector de Wolfwalkers, en comunicación exclusiva con Radar. “Así surgió la idea de un personaje que se ve obligado a caminar en los zapatos de otro, de cruzar una frontera que antes parecía dividirlos. Tanto a Tomm como a mí nos interesa la cuestión de los derechos de los animales y fue así como apareció la idea del cazador convertido en presa. Tomm recordó entonces un viejo cuento en el cual la gente es víctima de una maldición que la transforma en lobo mientras duerme. Pero no se trata del típico hombre-lobo, de un monstruo, sino de algo más ligado a la transformación total en animal. Algo más natural, porque esos seres terminan incluso ayudando a la gente que se pierde en el bosque. Esas dos ideas se mezclaron y comenzamos a desarrollar la historia a partir de ahí”. Para Tomm Moore, en tanto, el hecho de volver al folclore de su país como punto de partida para crear la historia resultó ser lo más natural del mundo. “Venimos trabando alrededor de la cultura irlandesa desde hace tiempo. Desde luego, hicimos un trabajo de investigación sobre esa clase de historias y el período histórico, pero son cosas que ya veníamos explorando en las películas previas. En general somos siempre el mismo equipo, incluida la gente a cargo de la música, con la banda de música folk irlandesa Kíla componiendo las canciones”.

Uno de los logros evidentes de Wolfwalkers, elemento que ya estaba muy presente en The Secret of Kells y Song of the Sea, es poder combinar detalles muy locales –el fuerte acento de los personajes al hablar, las referencias a la cultura celta, los guiños geográficos e históricos, en este caso la conquista de Irlanda por Cromwell– con un relato absolutamente universal y atemporal. El viejo “pinta tu aldea…” Stewart reflexiona y apunta que “hay puntos de contacto entre los cuentos folclóricos de lugares tan distintos como Japón, Nueva Zelanda, Irlanda o México, y es que poseen un elemento humano con el cual todos pueden conectarse. Una vez que se aísla ese elemento es sencillo comenzar a escribir la historia. Uno puede leer un relato escrito hace 2000 años que todavía resuena en una audiencia contemporánea y la razón es que ese elemento humano está presente”. Luego de unas más que lógicas reticencias iniciales, Robyn, la heroína, descubre que la niña salvaje del bosque no intenta lastimarla. Es más, en poco tiempo terminan siendo mejores amigas. La demostración más cabal de esa amistad en proceso se da en un ida y vuelta: Mebh salva a Robyn de los riesgos del bosque y Robyn esconde a su nueva compañera del acecho de su propio padre, dispuesto a acabar con los lobos ante la amenaza de ser enviado a prisión si no cumple con la misión. El círculo será a partir de ese momento un símbolo visual fuerte para las protagonistas, una metáfora casi sensual de un mundo tan diferente al de las líneas rectas que delimitan al pueblo. Cuando lo salvaje invade la pantalla la sensación de inmersión es total; la vida en el pueblo, en tanto, está marcada por una horizontalidad y chatura asfixiante. Lejos de los dictados homogéneos de la animación digital mainstream, Wolfwalkers busca y encuentra nuevas formas para crear universos visuales.

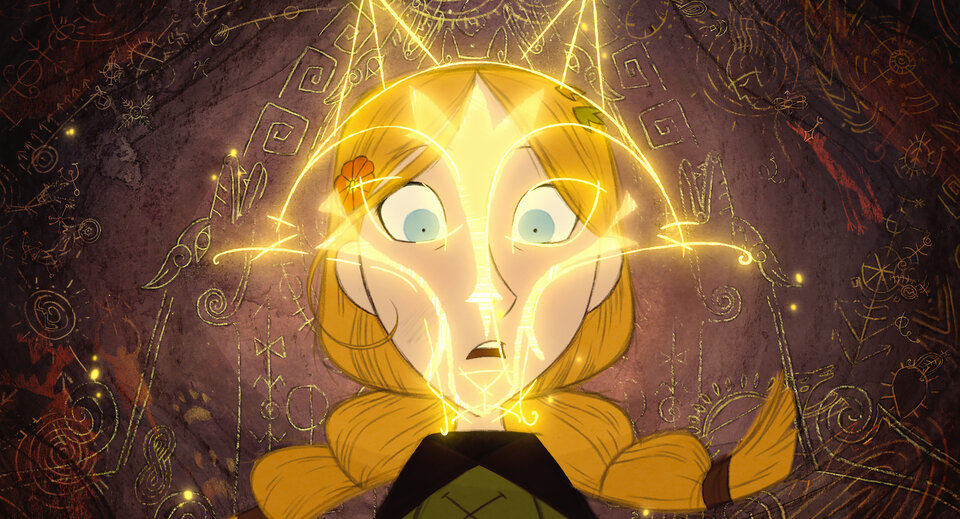

“La película es una celebración del proceso de dibujar a mano”, afirma Tomm Moore. “Queríamos dibujar y que los artistas participaran de ese proceso. Poder ver las líneas de los dibujantes en la película. Todos en el estudio sienten pasión por mostrar el arte de los creadores, en lugar de esconderlo detrás de los efectos digitales”. En el otro extremo de la pantalla del Zoom, Ross Stewart acota que la mayor parte de la animación contemporánea se produce directamente en una computadora, y que el hecho de poder dibujar y pintar en papel y cartón fue motivo de mucho entusiasmo para aquellos que trabajaban en un proyecto de Cartoon Saloon por primera vez. “Con Wolfwalkers tuvieron la oportunidad de dibujar de la manera tradicional, como podrían hacerlo en sus casas como hobby”. En cuanto al diseño visual de la película, Stewart detalla que se investigó mucho el arte del siglo XVI y XVII, “en particular grabados y mapas de ciudades, pero también cómo solían dibujar a la gente, usualmente de costado, perfiladas. Es algo que nos interesa desde la época de The Secret of Kells, que fue en parte inspirada por El zapatero mágico, la mítica película de Richard Williams. Está esa idea de que la animación puede ser algo parecido a una ilusión óptica, de que se puede jugar con el espacio y la perspectiva de manera que sea algo muy difícil de imitar, tanto en la animación CGI como en el cine con actores de carne y hueso. El lenguaje visual del film está siempre puesto al servicio de la historia y cuando Robin se convierte en lobo de pronto nos vemos dentro de un paisaje inmersivo, tridimensional. Un contraste muy grande con el momento en el cual se despierta en su pequeño cuarto, donde todo es más cercano y chato. Casi como una jaula. Es algo que refleja cierta cosmovisión. Queríamos que el mundo fuera más libre cuando lo vemos a través de las chicas, pero cuando la mirada es la de la gente del pueblo, los puritanos, todo es un poco chato. Como si no tuvieran la posibilidad de adquirir otra dimensión para ver el mundo”.

Mientras el señor de la guerra dirige con mano firme el día a día de la comuna, conocedor de un secreto vedado a la mayoría de las habitantes, la joven Robyn se embarca en la aventura de su vida, apoyada desde el otro lado por Mebh. La idea de aventura está siempre presente, pero Wolfwalkers no empuja los ritmos de la respiración narrativa hasta que no es estrictamente necesario. Desde el fondo surge una línea que podría etiquetarse como ecológica, aunque de ninguna manera llega a transformarse en mensaje telegrafiado. “Es cierto que la película tiene un componente de protección del medio ambiente”, describe Stewart. “Algo así como ‘dejen de matar los bosques’. Pero creo que, a nivel humano, lo más fuerte es la idea de que hay algo dentro de cada uno que permite descubrir una identidad propia. Incluso si eso implica ir en contra de los mandatos paternos, como en este caso, o los de la sociedad”. Moore cree que si hay algo que aprendió después de trabajar en la película tantos años es que “nuestro punto de vista usual, como seres humanos, está muy basado en la mirada colonial: la idea de que las tierras están a nuestra disposición para ser conquistadas, para ser tomadas. Como comunidad global tenemos grandes desafíos para el futuro y eso es algo en lo cual pienso mucho. Tengo una nieta de tres años y me gusta pensar que el mundo va a ser un poco mejor cuando tenga mi edad. Aunque a veces me pongo pesimista y me desespero”.

Los dos se entusiasman cuando hablan del trabajo de otros animadores. Moore reafirma la enorme influencia del canadiense Richard Williams, cuyo proyecto de llevar a la pantalla The Thief and the Cobbler, cristalizado finalmente en 1993, le llevó casi tres décadas de incansable lucha. “Y, desde luego, ahí está Miyazaki. Pero voy a tratar de decir algo menos obvio. Hay un animador que descubrí cuando trabajaba en Hungría en el desarrollo de The Secret of Kells. Marcell Jankovics dirigió una serie de largometrajes estupendos antes de que Hungría dejara el bloque soviético. Son of the White Mare (1981), por ejemplo, es un ejemplo maravilloso de animación pura. También hizo un corto llamado Sisyphus (1974), demostración impecable del poder de la animación hecha a mano. Desde que vi esos films pienso que nosotros recién estamos comenzando a recuperar aquello que se hizo en los años 60 y 70 en Europa del Este”.

¿Les resulta sencillo sostener la independencia en un mercado tan duro como el de la animación familiar?

Tomm Moore: La razón principal por la cual seguimos el camino de la independencia es que podemos decir las cosas que queremos. No estamos obligados a quedarnos en una “zona de seguridad” creativa. No necesitamos crear historias que sirvan a los propósitos de una corporación, sino aquellas que nos parecen importantes. Por supuesto, respetamos mucho a algunos directores que trabajan en la industria, gente capaz de contar historias muy personales a pesar de formar parte de una maquinaria. Son personas que debe soportar un gran peso, porque forman parte de proyectos de 150 millones de dólares que deben recaudar 300 para que sea un buen negocio. Creo que muchos animadores sienten esa pasión e intentan no hacer películas que reemplacen a la niñera. Somos afortunados: mucha gente termina haciendo publicidades de juguetes, cuando lo que querían hacer realmente era arte. Para nosotros es bueno poder mantener la independencia y encontrar socios como Netflix o Apple para distribuir las películas online. Lo interesante con las plataformas de streaming es que, a diferencia del típico espectador de una sala de cine de arte y ensayo –que asiste sabiendo muy bien lo que va a ver– el usuario puede toparse de casualidad con una película como esta, que de otra forma no vería, y darle una oportunidad. Es una manera de llegar a un público posiblemente más grande.

Ross Stewart: Como en cualquier otra forma creativa, si algo tiene profundidad va a llegarle al público, así esté hecho con 5 o con 150 millones de dólares. Tiene que ver con cierta honestidad a la hora de hablar sobre la condición humana y no simplemente vender muñecos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)