El Día del Investigador Científico

La actualidad de un maestro

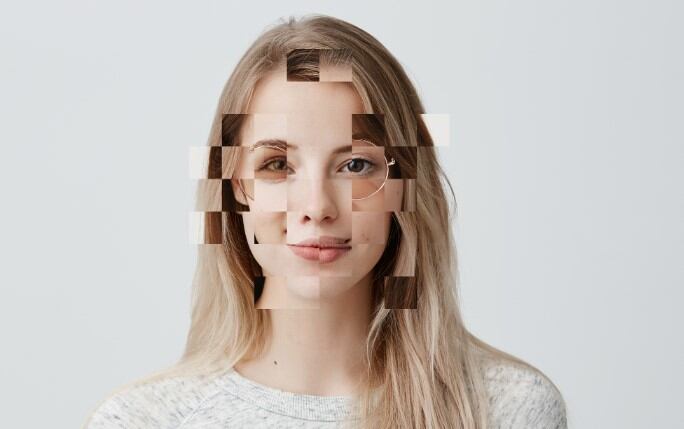

La jornada, que se conmemoró esta semana, coincide con el nacimiento del Premio Nobel Bernardo Houssay. En la actualidad, los científicos argentinos luchan por el reconocimiento de sus derechos. Un recorrido por su vida y el modo en que se actualizan sus ideas.