Carlitos nunca tuvo proyectos, siempre fue rico en sueños. El primero, el más sentido, conocer a su madre. Poder abrazarla primero, después preguntarle, recriminarle tal vez las causas por las cuales lo había abandonado en manos de una madrina desalmada, adicta a los discursos imperativos con un solo fin, que era trabajar para la pensión de mala muerte en donde vivían. Curiosamente, las únicas palabras dulces las recibía de los perseguidos por la propietaria, "mujeres de la vida” o “ farnientosos buenos para nada" quienes ante el primer alquiler impago volaban a la "puta calle". Propinas y caricias recibía de las ”mujeres de la noche” a quienes les hacía mandados en un barrio cuya moral obligaba a los vecinos a ignorarlas por completo durante el día, invisibles hasta para sus clientes, pagadores de copas en locales nocturnos adornados con telarañas de lamparitas rojas frente a Rosario Norte.

El ciego Don Leo era exigente pero pagaba bien. Fumaba sin parar desde que se levantaba, siempre después del mediodía, hasta tres horas antes de actuar. Había que asistirlo, ayudarlo a vestirse, lustrarle los zapatos con pomada negra hasta sacarle un brillo que no veía, acompañarlo al taxi y sobretodo soportarlo ensayar en distintos tonos su tango más aplaudido, "Charlemos".

El Colo Jaime, habitante de la pieza ocho, subiendo la escalera, primera puerta al lado del baño, fue su único amigo durante los mejores meses de su vida. Los mismos vecinos que consumían domingos asistiendo a misa por la mañana, comiendo ravioles al mediodía e integrando floridas caravanas hasta La Piedad durante la tarde, estigmatizaban impiadosamente tanto al adoptado negro correntino como al diablo rojo hijo de la prostituta, amigos siameses que vagaban por las calles durante las calurosas siestas veraniegas, descalzos, con sus torsos desnudos y artesanales gomeras colgadas de sus cuellos, cual un estandarte humano de Ñuls flameando a carcajadas.

Cuando la madre de Jaimito decidió mudarse a Pichincha, Carlitos terminó de entender que la vida era una pensión en la que todos estamos de paso, con inquilinos aislados, incomunicados, encerrados en sus cuartos cual extranjeros perpetuos de sí mismos, y otros que con su sola presencia tumbaban paredes, destruían soledades, seres imborrables, registrados a fuego en el hotel del alma.

Jaqueado por la soledad optó por hacer todas las compras requeridas a caballo. Rayo, un potrillo dócil que se dejaba esconder de la mirada de los adultos en el húmedo sótano de la vieja casona, pasó a ser su amigo inseparable. Por la mañana tomaba el mate cocido amargo y usaba los dos terrones de azúcar para despertar a su flete. Era preciso volver al paso desde la panadería de don Manuel, piezas de un pan más pesado, podían regar el camino de regreso. El viaje a la feria lo hacían al galope. La zanahoria de yapa terminaba siempre entre los dientes de su alazán. A la sombra de un paraíso, su compañero velaba su encierro diario. Al salir de la escuela lo montaba de un salto apurando el regreso. Mirando la serie El Zorro supo que le llamaban corcel; visitando La Exposición Rural aprendió que también le decían equino. Sin riendas ni montura, subía por su cuello prendido de sus crines, ganaba su oreja, confesionario de miedos, odios y de su eterno amor por Laura.

Para crecer, se apeó, se convirtió en un hacedor de su propio destino, amasó el barro con amor, abandonó rencores, buscó en un hijo una forma de volver a empezar. Cuando la enfermera preguntó quién era el padre, todavía temblaba. Estiró los brazos para recibirlo, sintió el peso de un sueño cumplido, un carretel de vida sin estrenar con una punta del ovillo sin falsa identidad, una revancha. La suerte quiso que el débil hilo de su pequeño Julián se cortara a los cinco años. A experiencia pura había aprendido que el dolor, indiferente al paso del tiempo, sigue acumulado en las profundidades, inalcanzable para barrefondos de penas. Lo que no sabía era de la existencia de brutales golpes a contravida que obligaban a morir la muerte por anticipado.

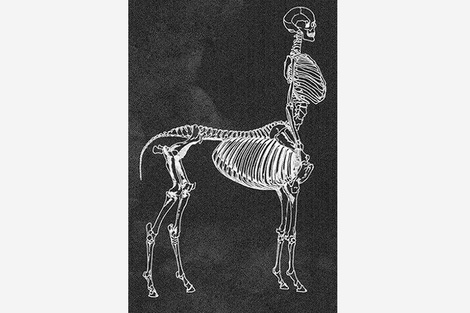

Comenzó a asustarlo su indolencia, su creciente insensibilidad hacia los males de terceros, su depresión permanente contrarrestada por incipientes ráfagas de ira. Llegó a pensar que se mantenía vivo sólo para recordarlo. Una extraña noche, despierto en la oscuridad, sintió en su núcleo la misteriosa descarga de un rayo. Encendido, corrió sin sentido ni cansancio hasta la madrugada. Sintió de repente la sangre en sus venas, su cuerpo bañado en sudor no pertenecía a un jinete precisamente, más bien era la simbiosis perfecta entre el pibe que fue y el caballo que nunca existió. En su loca carrera percibió la sombra que proyectaba sobre el pavimento, era casi la de un centauro.

Corrió con la fuerza de Quirón contra el viento y el destino, como quien rema enfurecido río arriba buscando su origen, impulsado por el mismo deseo de antaño, abrazar a su madre, sin preguntas ni palabras, sólo abrazarla. Se confundió con la tropilla que galopa a la vera del río, intentó reconocerse en otras mitad-bestias, en otros cueros transpirando tristezas, se preguntó si también ellos cabalgaban emplumados en recuerdos o sólo eran empujados por un miedo incontenible a envejecer, un mandato social o una dosis de masoquismo. Difícilmente lo hacían por placer, el esfuerzo reflejado en sus rostros parecía alejarlos de toda satisfacción. Recuperó corriendo su sensibilidad, pudo leer mapas de viejas cicatrices debajo de flamantes tatuajes en los atletas integrantes de las estampidas nocturnas. Al volver a su casa-cueva entendió que el dolor lo unía al ser humano, que el poder de sanarse radicaba en sus propias heridas, que si bien lo más deseado no existía, el olvido tampoco. Con dos terrones de azúcar disolviéndose en su boca, el viejo cazador de quimeras intenta dibujar noche a noche un nuevo sueño sobre la inmensidad de un cielorraso sin estrellas.