EL CUENTO POR SU AUTOR

Aprendí la palabra prosopagnosia leyendo a Oliver Sacks en “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”. Es una enfermedad psicofísica en la que el paciente no puede reconocer rostros, construirlos. Supuse que también debía existir la enfermedad contraria, alguien que viera en todos los rostros el mismo rostro. Como en el momento en que John Malkovich entra a su máquina y se ve en un mundo de pesadilla: aparece en un restorán y todos los personajes, la señora y el señor que cenan, el mozo, un perrito, un bebé y los jóvenes de aquella mesa tienen su cara, y lo único que alcanza a escuchar es su apellido repetido como parlamento para comunicar cualquier cosa. Estoy refiriéndome a la primera película de Spike Jonze con guión del gran Charlie Kaufman. El caso es excepcional: John Malkovich aterrizando en su mismísimo interior a través de un artefacto con regusto a la invención de Morel. Quise averiguar si esa agnosia inversa existía sin la máquina, y le pedí ayuda a mi amiga la doctora Silvia Horowitz.

Esta fue la pregunta que le hice: ¿Hay una enfermedad que confunda los rostros de gente desconocida con uno en particular? Me imaginé un enigma de reconocimiento en lugar de uno de negación, como la prosopagnosia que describe Sacks. Tal vez relacionado al extrañar. Por ejemplo, alguien a quien se le ha muerto un ser amado y empieza a verlo en la calle, los rasgos del ausente proyectados sobre los rasgos de la totalidad de los paseantes. Sin llegar a la muerte, corregí el planteo para un abandono. Ella cedió a relacionarlo con una forma de histeria o estrés postraumático, aceptando mi juego literario. Y agregó: “Las agnosias son enfermedades neurológicas con base orgánica. Hay interrupción de vías nerviosas que impiden conectar la imagen con el concepto. En cambio, en la histeria todo es posible. ¿Qué tipo de verosimilitud científica querés alcanzar en tu narración?”

- Ninguna.

Me respondió con el meme de Travolta perdido, caminando en círculos.

- Es para un libro de cuentos de fantasmas –completé.

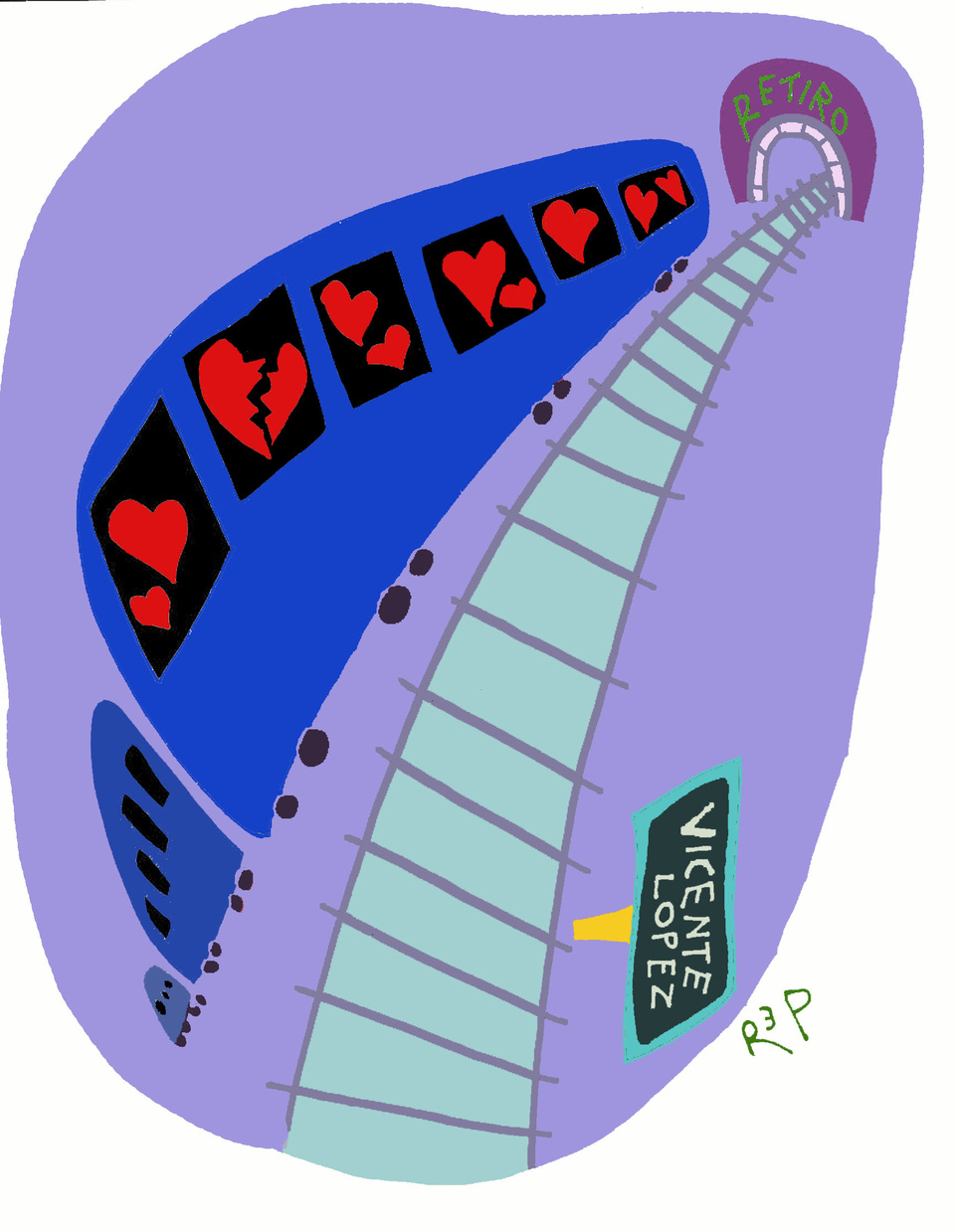

RETIRO

Me aparecí en la casa de su madre en Vicente López. Tomé un tren desde Lisandro de la Torre. Carolina estaba ahí. La madre le dijo algo, pero ella no se asomó. El perrito me ladraba. Escuché la voz de Caro gritando que no quería hablar conmigo y que por favor ya no insistiera, y vi a la madre apretar los labios. Le dije “Maricarmen…”, como pidiéndole que la hiciera reflexionar. Me cerró la puerta en la cara.

Lloré un poco parado en el andén. El tren abrió sus puertas y me tragó.

Cuando entré al vagón, toda la gente tenía la cara de Carolina. Bastó sentarme, para notarlo. No había tomado alcohol ni fumado. Enfrente de mí iba sentada una pareja; a mi lado iba la hija. Me dio impresión la madre: era como la madre de Carolina pero con la cara rejuvenecida y ajustada a la de ella. El hombre era grandote, y su pelo corto también enmarcaba con justeza los rasgos de mi ex (cómo me cuesta llamarla de esta manera, ¡y desde ahora será así para siempre!).

La niña era la más grotesca: la cara de Carolina la volvía adulta en un cuerpo infantil. Traía un vestido anaranjado, que hacía más evidente el contraste. Desvié la mirada hacia la otra fila de asientos. Había dos obreros y una anciana con una cartera de cuero; una mochilera, tres adolescentes y una chica gordita que sostenía un bebé. Cada uno llevaba la cara de Carolina. La chica me sonrió. La nariz adulta, ajena, convertía al bebé en algo horroroso. En el vagón no iba nadie de pie.

No eran máscaras: los rasgos eran reales, vívidos. Cerré los ojos y conservé mi oscuridad hasta Rivadavia. De alguna manera fue inútil; adentro de mi cabeza también estaba ella.

En la estación subió una Carolina embarazada. Le cedí el asiento y ella me dijo “gracias, Gustavo”. Dejé pasar mi nombre; seguramente había escuchado mal. “No puede saberlo, a pesar de tener esa carita. No puede saberlo porque no es Carolina, sino un producto de mi imaginación”. Examiné de reojo todas las cabezas. Me di vuelta, me agarré de un manillar de la otra fila y repetí subrepticiamente la revisión. Sentí que algunos se habían dado cuenta y estaban molestos; Carolinas molestas, la novedad de estos días. ¡No me atendió sabiendo que había hecho todo ese viaje para verla! Una ingrata. Un joven negro puso su mejor cara de ingrata en cuanto lo miré. Tenía otro color de piel pero los mismos ojos, el mismo lunar a la izquierda del labio superior, las mismas pestañas ondeadas. Sólo que era pelado. El pelo de la gente no acataba las reglas de mi alucinación.

Entonces exploté. Iba ubicado en mitad del vagón; para irme tenía que caminar diez pasos hacia una punta o hacia la otra, y habré supuesto que haciéndome el corajudo quizás podía pasar al coche siguiente. No alcancé a distinguir si mi problema continuaba o estaba reservado al lugar en el que viajaba parado. Explotar para mí conlleva un instante de furia no perceptible cuando me miran: suelo parecer controlado el segundo antes. Pero me conozco, y no.

- Esto que está pasándome es una ficción –dije, a la pequeña multitud de gente sentada. Me di vuelta para repetirlo a los que estaban a mi espalda. – Todos ustedes se parecen a Carolina; yo sé que hay una sola y está en su casa. Sin embargo, todos llevan sus facciones. Eso es imposible. O todas son caras falsas, o todas menos una.

Supuse que tal vez mi novia, arrepentida a último minuto, podía haber corrido hasta la estación para buscarme entre la gente en el momento en el que el tren llegaba. ¿Mi novia, dije? La idea de que hubiera una verdadera entre los pasajeros era tan absurda como la repetición. Continué, como si les estuviera vendiendo algo:

- Con todo respeto, voy a pasar por sus ubicaciones para preguntarles datos: el nombre de su mamá, el de su gato, el de su hija…

Y acá mentí, porque Carolina tiene un hijo, Martín. La mentira era una zanahoria para hacerlos caer. Fui hasta el final del pasillo. El otro vagón tenía el mismo problema. Un frío de bisturí me recorrió la columna vertebral. La única escapatoria era bajarse; el tren, como si me leyera el pensamiento, aminoró su velocidad. Por las ventanillas vi operadores trabajando sobre las vías. Todos, sin distinción, llevaban la cara de Carolina. El mundo se había convertido en mi obsesión.

- Y les voy a preguntar cosas más raras, que nadie más que ella sabe.

La chica del bebé levantó la mano. La señalé, como dándole permiso.

- Mi mamá se llama Maricarmen y mi gato Fripp. Y no tengo una hija sino un hijo.

El bebé abrió la boca para agregar, con voz tosca:

- Martín.

Me quedé paralizado. Otro levantó la mano, pero no le di permiso para hablar. No había nada más que contestar; a tres preguntas, tres respuestas. Lo grotesco de ver hablar al bebé hizo que me empezaran a temblar las manos. Las metí en los bolsillos para disimular. Volví a caminar hacia las puertas de mitad del vagón, donde se ubican los músicos cuando quieren captar la atención de todos. Lo hice muy lentamente, como el andar del tren. Las miradas me siguieron.

- Vamos a una pregunta difícil. Cuando empezamos a salir me operaron de algo. ¿Qué era?

Nadie podía saber esa respuesta, más que ella o yo.

- Almorranas –dijo un señor vestido de militar-. Aunque usted dijo que se trataba de un quiste.

El vagón irrumpió en una risa estruendosa que me hizo tambalear. Duró unos segundos; me dio la impresión de que todos detuvieron su carcajada al mismo tiempo. Decidí seguir inmediatamente.

- ¿Cuál era el nombre de la chica con la que yo estaba saliendo antes de salir con Carolina?

- María Fernanda –dijo la señora que había visto al principio.

- Y no es que era de antes, superpusiste las relaciones –me retó la embarazada.

- Bribón –agregó el militar, muy seriamente.

Comprendí que allí estaba pasando algo peor que una alucinación. Yo jamás hubiera utilizado la palabra “bribón”. Menos, “almorranas”. Hubiera dicho hemorroides, como todo el mundo. Ese militar tenía entidad propia.

- No se le hace eso a una mujer que te amó –concluyó la señora que había contestado correctamente.

Decidí hablar como si lo hiciera con la propia Carolina. Multiplicada, pero ella.

- ¿Y mientras salimos, con quién te engañé?

No podía saber la respuesta porque el engaño había pasado inadvertido. La niñita del vestido anaranjado se paró en su asiento. La madre atinó a atajarla por si se caía, pero el tren iba tan despacio que no parecía haber peligro. Fue un reflejo, nomás. La nena le hizo un gesto para que no se preocupara, y me miró. Dijo:

- Con tu traductora al francés.

- ¿En qué circunstancia? –indagué.

- Mami, ¿qué es “circuntancia”? – cuchicheó la nena.

Me corregí antes de que la señora le pudiera explicar.

- ¿En qué momento pasó? –dije.

La nena lo pensó poniendo las pupilas hacia arriba. Los ojos negros que amé, un poco más pequeños, pero con las mismas hermosísimas pestañas alabeadas.

- La mujer vino a dar una charla sobre traducciones a la Alianza. Y te quiso ver. Vos fuiste al hotel “Decó” donde ella paraba. Y le diste muchos besitos.

La madre la detuvo para que no siguiera hablando. La sentó. Ella se acomodó la pollera naranja. Sonreía mientras lo hacía.

- Cuando la francesa te dijo que iba a visitar a Leticia, te pusiste loco, Gustavo. Porque Leticia es nuestra amiga –agregó-. Y le tuviste que explicar a la francesa que estabas saliendo con nosotras, y que por favor te guardara el secreto. Que no le dijera a Leticia que había estado con vos, porque si no Leti nos iba a contar. E ibas a tener un problema.

- Bueno -sonreí con desafío, aunque la sonrisa me temblara -, por fin un error. La traductora no es francesa.

La madre le dio un chicle a la nena. Antes de metérselo en la boca, la nena dijo:

- Es canadiense. Pero la llamé “francesa” porque vos la llamás de esa manera. Cogerte una francesa era un sueño que tenías.

La madre le dio un sopapo. El padre también la retó. Me temblaba el cuerpo cuando se me ocurrió la siguiente pregunta. Hablar me quitaba un poco la sensación de horror. El corazón se me salía del pecho. Si el tren hubiera caminado a la velocidad de mis latidos, habríamos llegado a Retiro hace rato.

El padre giró la cabeza para mirarme, estaba enojado. Como si yo fuera el culpable de que su hija hubiera conjugado el verbo “coger”. Agregó:

- Y no fue con la única, la engañaste otras veces.

- Está muy bien que te hayamos dejado –participó la señora.

La nena lloraba y se acariciaba la mejilla. Seguí:

- Ignoro cómo lo saben, pero es cierto. Me da vergüenza reconocerlo. Apenas empezábamos a salir, me fui con María Fernanda al sur. –Tenía los dientes a punto del castañeteo-. Vos creías que me iba solo. En un momento subimos una montaña. Estábamos por tirarnos por un cable que pendía de las alturas. Era una especie de deporte. Yo dudé. Pero algo pasó, al final. Quiero que alguien me diga si me tiré, o no.

El guarda entró al vagón y caminó hacia donde yo estaba, circunspecto. Era horrible ver la cara de Caro también en esa cabeza encanecida. Revoleaba la llave de abrir las puertas. La metió en la cerradura, para convertir la apertura en manual, aunque estábamos lejos del andén. Vi mi oportunidad de escaparme cuando él abrió una de las hojas. La escalerita de seguridad colgaba del costado. El guarda asomó la cabeza para mirar por qué el tren no arrancaba y después metió su cuerpo otra vez en el vagón. Cerró la hoja, me observó a los ojos y me dijo, en un susurro:

- No te tiraste.

El negro participó con su voz grave:

- Sos un cagón. Un hombre cagón.

El guarda se dirigió hasta la otra punta, con su traje gris con la leyenda “Ferrocarriles Argentinos” en la espalda. Había alcanzado a leer el nombre en su tarjeta plástica: Héctor Domínguez. Toqué disimuladamente la puerta exterior para intentar abrirla, pero estaba nuevamente trabada. El tren volvió a arrancar. Carraspeé cuando la espalda de Domínguez desapareció del pasillo.

- Hasta acá todas las respuestas han sido correctas –reflexioné, en voz alta-. Pero las últimas no eran posibles de responder por Carolina, porque no las sabía. O sea: ustedes no son ella, sino yo. Un producto de mi mente cansada.

Pensé en cerrar los ojos y rogarles que cambiaran sus facciones por las mías, porque estaban equivocadas, pero me pareció peor. Al menos Carolina era otra persona. Alguien ajeno a mí, cada vez más (así me imaginé que sería, hasta olvidarla completamente). No quise pasar por ningún cambio. La estación estaba por aparecer, y con ella tal vez la finalización de la experiencia. Sé que no soy un cagón. No me tiré porque sufro de vértigo.

- No hay otro modo de entender qué está pasando –continué, dándome coraje-. Dos cosas: primero, me da cierta garantía de que lo que sucede no es el absurdo más absoluto, sino un acertijo que tengo que resolver.

- ¿Y segundo? –preguntó alguien con la voz exacta de Carolina. Ese timbre desafiante que hasta ahí no había oído. El timbre que me dejaba perdedor en la totalidad de las discusiones domésticas. La mochilera levantó la mano para que supiera quién había hecho la pregunta.

- Lo segundo es que mi mente está tratando de humillarme. Todos ustedes, el vagón entero, se rio de mí en las respuestas. De una manera sobreactuada, además. Una parte de mi mente quiere doblegar a mi razonamiento. Estoy despierto y ustedes no existen.

Dije mi argumento con convicción. Di un paso adelante para detenerme en el medio del pasillo. Un viejo con boina se asomó al respaldo de su asiento para mirarme. Llevaba un ejemplar de La Prensa arrugado en una mano y un bigote espeso le subrayaba la nariz de batata. Se quitó los anteojos. Tenía una catarata en el derecho y las mejillas llenas de pozos.

Giré como si alguien me tocara en la espalda. Las mujeres ahora eran mujeres comunes, y los hombres, comunes también. Cada uno con su cara. Gente normal. Empecé a recorrer el pasillo para encontrar alguna Carolina; no había. Los fui mirando cara por cara. El negro levantó los hombros, peleador. La embarazada era bizca: se preparó para bajar. Respiré hondo. No me podía ir sin darles una explicación.

- Discúlpenme todos, pero tuve una breve alucinación. Disculpen mis preguntas, las hice para…

¿Saber, averiguar, resolver? ¿Cuál era el verbo correcto para incitarlos a revelar mi intimidad con ella, la que ahora era mi ex después de dos años de noviazgo y tres de convivencia? Nadie me estaba prestando atención. El viejo del diario se paró y fue a ubicarse al lado de la embarazada, preparándose para cuando el tren frenara en el andén. Faltaban como diez cuadras. La indiferencia de los pasajeros me hizo pensar si habría hecho realmente alguna pregunta, o si ese diálogo también habría sido parte de la ilusión. No me iba a ir con la duda, ahora que estaba más tranquilo.

- ¿Hay alguien aquí que pueda contestarme? No les voy a pedir plata, ni a venderles nada…

Todos se hicieron los distraídos. Alguno miraba hacia afuera, otros revisaban los celulares. Empecé a caminar por el pasillo otra vez.

- Quiero saber si hace un instante los interrogué acerca de episodios que me sucedieron.

La gente no me estaba escuchando. Los adolescentes y la mochilera se pusieron auriculares casi al mismo tiempo, como si lo hubieran coordinado, para aislarse en su totalidad. Subí la voz.

- ¡Atención! –pedí.

Había gritado; la nena de anaranjado se asomó para ver por qué. Tenía ojos de japonesa. Su madre la bajó de un tirón.

- Quiero que uno me conteste –dije, con voz de ruego-. Me acaba de pasar algo muy extraño y necesito terminar de resolverlo. No voy a perjudicar a nadie. Si alguien me regala un minuto de atención, le hago una pregunta y se acabó.

Las miradas me rechazaban. Señalé al padre de la nena con el dedo. Tenía una cicatriz en la cara, debajo del ojo izquierdo. También era oriental.

- Usted me debe haber escuchado preguntar por el nombre de un gato.

Me miró asustado, como si no supiera de qué le hablaba. La cicatriz era un tajo de cuchillo, mal cosido. Busqué a la chica con el bebé.

- Usted contestó a mis preguntas. Sabía el nombre de la madre de mi ex, del gato y… -me costó reconocer este detalle- el bebé sabía el nombre del hijo de Carolina.

- No sé quién será esa Carolina -dijo-. Los bebés no hablan.

¡Había ocurrido hacía un instante! Desde ese punto del recorrido el tren empezaba a disminuir su velocidad para tomar la curva.

- Pero sí creo que me preguntó algo –agregó la chica. Sonrió.

- Ah, qué alivio...

- No estoy segura, de todas formas.

El negro se paró. Llevaba una valija de madera de esas que tienen relojes para vender, y una camiseta verde loro. Señaló al militar.

- Él sugirió que usted había tenido hemorroides. Utilizó una palabra desconocida para mí, y le tuve que preguntar a mi acompañante.

El militar dijo “¡almorranas!”, con una voz aguda. Todo el vagón se rio como había sucedido antes. La voz del negro y la del militar eran femeninas, y con el mismo timbre desafiante, ganador, que había utilizado la mochilera y la chica del bebé. Vi al bebé removerse en sus brazos y abrir la boca para repetir, cuando todos dejaron de reírse con la carcajada franca con la que Carolina disfrutaba de mis chistes, en épocas mejores:

- Martín.

Si no hubiera sido horroroso, habría sido hasta cómico.

- ¿No era que los bebés no hablaban?

- Habrá aprendido. Es una nena –dijo la chica-. Lina…

El tren se detuvo y las puertas se abrieron. Lisandro de la Torre. No había parado en Núñez, ni en Belgrano. Salí atontado, aunque quería ir a Retiro. La embarazada se perdió rápidamente escaleras abajo. Al pasar, el viejo con boina puso el ejemplar de La Prensa sobre mi pecho, abierto en la página de los obituarios. Lo sostuve para que no cayera al piso. Las puertas se cerraron a mi espalda.

-¿Vas a volver a Vicente López? –preguntó el viejo. - ¿Hasta cuándo con lo mismo? Así nunca vas a llegar.

- A Vicente López fui una sola vez…

- Van como seis.

- Mentira.

- Si no son seis, son cinco. Te pasaste la mañana viajando.

Dio media vuelta y desapareció en las escaleras. El andén estaba desierto. Hacía mucho frío, como antes de una nevada. Dejé el periódico sobre un banco. Bajé también, pero en lugar de encarar hacia los molinetes me vi frente a las escaleras mecánicas de subida, del otro lado del andén.

“Va a estar en lo de la mamá. Le va a gustar verme de nuevo.”