EL CUENTO POR SU AUTOR

Hace muchos años, una amiga de toda la vida me dijo que creía percibir físicamente los terremotos a distancia. Me reí mucho y le dije que eso que acababa de escuchar podría ser escrito, y quedó ahí. No sé por qué hablábamos de eso, probablemente había sucedido alguno. Somos amigas desde el final de la primaria, y en algunas conversaciones aparece algo medio infantil, entre la confesión vergonzante y el miedo irracional. Muchos años más tarde, en otra conversación también delirante con otra amiga, apareció el tópico de la elegancia japonesa, sobre el que no acordábamos en nada. Aquella historia se hizo presente de inmediato como si hubiera estado conectada desde siempre con esta. Me puse a escribir para ver qué había en esa conexión, y surgieron estos personajes que, creo, hablan de otra cosa. Este cuento es para ellas, mis amigas: Myriam Freaza y Nora J. Rabinowicz.

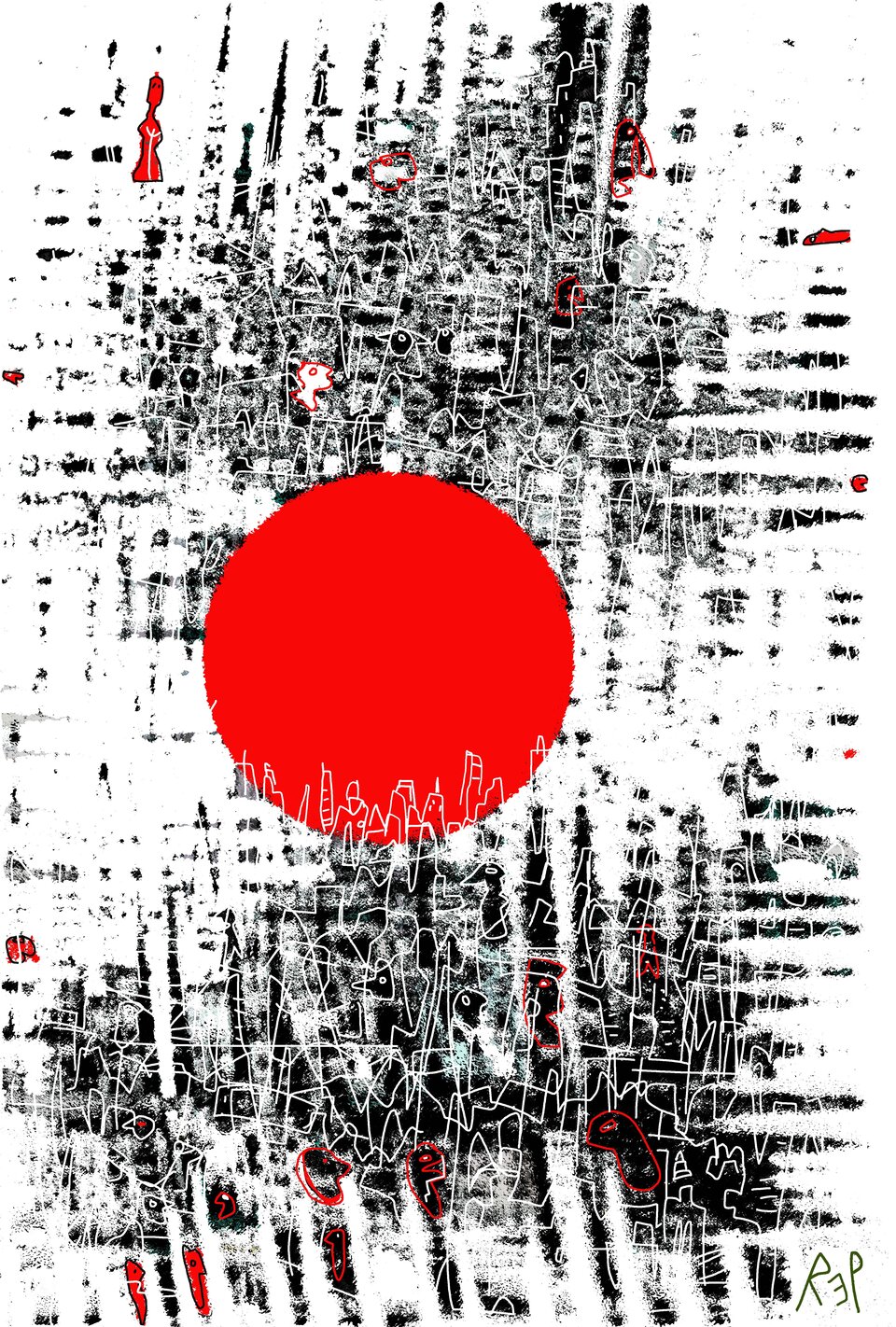

LA ELEGANCIA JAPONESA

Fue un despertar confuso con el teléfono cerca de la almohada y la voz de Carmen siempre como una orden:

—Encendé la tele ya.

Virginia tanteó el control entre las sábanas y encontró en la pantalla la explicación: una ola gigante había barrido del mapa una porción de la costa del Pacífico del otro lado del mundo. Cuerpos, casas y autos flotaban como si un chico hubiera vaciado su bolsa de juguetes en la bañera.

Salió tan rápido como pudo. A esa hora, el barrio chato se extendía hasta los límites de la ciudad igual de chata sin riesgo de temblores ni olas. Ni un alma en la calle, solo el sonido de sus pasos. Se cerró el impermeable que le cubría el piyama, no supo si el estremecimiento fue por el aire de la mañana o por el recuerdo de lo que su amiga la había obligado a mirar.

¿Cuántos terremotos llevaba Carmen preanunciados en el cuerpo? Virginia no se acordaba con exactitud en cuál catástrofe escuchó por primera vez lo de la vibración en los huesos de la cadera derecha antes de cada temblor. Le costó entender de qué le estaba hablando; tampoco sabía dónde quedaban esas ciudades arrasadas, si es que eran ciudades o archipiélagos o cadenas montañosas. Carmen le había confesado también que después de varias experiencias ya sabía que la intensidad de la vibración en su cadera se correspondía con el grado de daño.

Trató de hacer memoria, de ordenar la memoria, mejor dicho, porque los lugares y las fechas se le mezclaban. Iba de Japón a Perú, de Haití a Pakistán, de Chile a México, y en ese vasto archivo de la destrucción le parecía que faltaba algo.

Del registro prolijo de lugares, cantidad de víctimas, fechas del preanuncio y las del hecho que llevaba su amiga, Virginia recordaba tres nombres: Mindanao, Port Vila, Islas Kodiak. Los recordaba solo por cómo sonaban al decirlos. Si no fuera por las muertes, le habrían parecido palabras hermosas.

Carmen se acercaba a los setenta, era viuda reciente y su hijo vivía en otro país. Virginia pensó que su amiga estaba en el umbral de una demencia temprana. Le sugirió ver a un médico, pero Carmen se negó y, a cambio, le pidió que la acompañara a una juguetería; buscó un juguete con pilas y cuando lo encendieron, puso la mano de Virginia sobre el robot andante para que sintiera la cosquilla del motor. Así se anuncia el temblor, bien adentro de este hueso, le dijo, y se tocó el borde de la cadera. Le juró que más que el aviso indoloro, apenas molesto, la aflicción era no poder contarlo. A nadie más que a vos, le dijo, porque sos la única que no me va a creer loca. Apretó su mano sobre la de Virginia que aún vibraba con el robot encendido, y dieron por sellado un pacto de silencio y acompañamiento.

Aun así, Virginia pensó que Carmen no estaba loca sino enferma, gravemente enferma, porque se acordó de haber leído sobre un hombre al que le descubrieron un cáncer óseo por una sensación extraña que le produjo el agua de la ducha sobre la espalda. Sin darle estos detalles, insistió con una consulta, otra vez sin resultados.

Entonces, se entregó a lo evidente; no volvió a tocar el tema y controló durante meses si su amiga perdía peso o fuerzas, si sufría dolores o tenía olvidos. Nada de eso: Carmen demostraba que la viudez le había traído mejoras. Pintó la casa, cambió el color del dormitorio, el de las cortinas y después de muchos años ella parecía luminosa como si la hubiera alcanzado la renovación. Solo a veces el recuerdo del hijo la llevaba a recorrer la casa como si buscara algo necesario olvidado en un lugar impreciso.

Para un cumpleaños de Carmen, Virginia llegó con un paquete enorme: un Atlas ilustrado de tapa dura. Los mapas se sucedían página tras página y muchos de ellos sumaban gráficos de lo que está debajo de la superficie de la tierra. Las placas, los estratos, todo lo que hay hasta llegar al núcleo. A lo largo de muchas tardes, aprendieron juntas los nombres que van de lo visible a lo invisible: litósfera, corteza, manto superior, manto, astenosfera, núcleo externo, núcleo interno. Supieron qué eran los bordes transformantes y las dorsales oceánicas. Les hubiera gustado decirlos por ahí, presumiendo, pero tenían que resguardarlos entre ellas.

En el terremoto de Gurayat los muertos se contaron por decenas de miles. Virginia volvió a escuchar a una Carmen sufriente por el efecto del temblor de más de ocho grados, y por su imposibilidad de contar qué le pasaba. Volvieron a revisar las páginas del Atlas como médicas que descifran radiografías.

Ahora una nueva catástrofe las ponía, como otras veces, absortas frente a la pantalla. Tanteaban las tazas de té, se llevaban pedacitos de pan a la boca, dejaban migas en el camino. La ola gigante repetía su trayectoria. Las cosas de pie volvían a caer; lo que estaba enraizado, otra vez se desprendía.

—¿Cuándo fue que sentiste? –le preguntó.

—El lunes.

—¿Y hoy es?

—Viernes.

—Mirá vos, se va cumpliendo –dijo Virginia.

Carmen tenía la teoría de que a medida que envejecía más tiempo pasaba entre la vibración y el temblor.

—¿Dónde lo sentiste?

—En la cresta ilíaca, ¿dónde va a ser?

Virginia se acercó a la ventana y dijo que no iba a haber sol. Carmen le preguntó cómo sabía. Porque lo siento en el cuerpo, contestó, y se rio.

—Cada vez que me pasa sé que podría haber cientos de muertos, miles de muertos y la única persona que lo sabe, además de mí, que lo llevo adentro, sos vos. Y te reís. Ella se ríe.

—No me burlo, Carmen.

—Te juro que me gustaría pensar que es un don, pero dicen que los dones deberían trabajar para el bien. Y esto es una maldición, porque tengo una herramienta que no puedo usar.

El impermeable de Virginia se deslizó por el respaldo de una silla hasta el piso. Carmen se levantó a recogerlo.

—Dejalo.

—¿Ahí va a quedar? ¿Para qué? ¿Para que lo pises? –le dijo.

Lo recogió y sopesó. Metió la mano en uno de los bolsillos y sacó un puñado de cosas, las puso sobre la mesa, esparciéndolas: un encendedor, dos paquetes de caramelos, una pinza de cejas y dos hebillas con brillos prendidas a un cartón.

Virginia la miró y otra vez se dio vuelta hacia la calle.

—¿De cuándo es esto? –preguntó Carmen.

—No sé, de estos días debe ser.

—¿Todo en el mismo lugar o fuiste juntando?

—No me acuerdo.

—Virginia, mirame. Virginia.

Se tomó tiempo para girar la cabeza y mirarla. Carmen la invitó a sentarse con ella otra vez.

—Siempre los bolsillos llenos. ¿Quién te manda a comprar estas cosas?

Virginia no contestó.

Cuando supo lo de las vibraciones, pensó que era el momento de contarle su secreto: se llevaba cositas de los negocios, tan chicas que eran casi invisibles, se decía, qué daño podría hacer. Pero a este secreto, Carmen lo llamaría robar, estaba segura, no había que poner a prueba la amistad. Ahora, mientras esperaban juntas más noticias, así como habían estado juntas incluso cuando no había nada que esperar, miraba esas chucherías que le había descubierto, acomodadas sobre la mesa como una requisa. Esos suvenires de los días eran los que hacían la diferencia.

A las ocho de la mañana, ya había un programa local con especialistas en clima, catástrofes naturales y sismólogos. Las voces de la tevé dejaron de gritar y mostraron a una mujer bajo la lluvia con palmeras que se movían de un lado a otro. Virginia empezaba a creer que ese día la naturaleza había enloquecido en todo el mundo y le preguntó a Carmen si sentía algo con las tormentas.

—¿Sabés que no? –dijo Carmen–. Solo por movimiento de placas tectónicas.

—¿Y el agua? Porque esto fue agua.

—Primero fue la tierra, el agua vino después –dijo Carmen.

El conductor anunció que estaban en comunicación directa con la zona del desastre. Desde un helicóptero se veía personas abrazadas, como sosteniéndose unas a otras, que hacían señas al cielo desde los techos de sus casas, las pocas que habían quedado asidas a la tierra como islotes. Ya no había diferencia entre el mar y la costa. El primer plano de un hombre viejo que sonreía las hizo sentarse en el borde del sillón. Ni señas desesperadas ni un saludo, solo una sonrisa plácida.

—Todavía no se dio cuenta —dijo Carmen.

—¿De qué?

—De que se acabó todo. Él sobrevivió, pero, ¿no ves? ¿No ves lo que hay alrededor?

—Agua –dijo Virginia–. Es todo mar.

—El mar es otra cosa –Carmen bajó la vista, se estrujó las manos, después miró hacia la ventana, parpadeó rápido hasta que se secó una lágrima.

—¿Querés que apague? –preguntó Virginia.

No contestó. Al rato le preguntó si creía en la elegancia japonesa.

—¿Qué es eso?

—Cómo se explica algo que se sabe qué es con solo verlo –dijo Carmen como si hablara sola, y se secó otra lágrima–. Esa manera de andar, de inclinarse, esos pasitos, cómo se mueven, qué modales, tienen otro tono, saben hacer silencio, qué estridencia esa muerte después de una vida tan medida, qué desorden, pobre gente. ¿Conocés japoneses bruscos?

Virginia le dijo: los samuráis. Carmen la miró extrañada y ella le contó de las películas que había visto con esos guerreros sanguinarios, tan diestros con la espada, explicó, que hacen dibujos en el aire. Reconoció lo de la elegancia en ese modo de llevar los kimonos, de moverse, de decapitar. Qué lejos estaban de ser vulgares asesinos. Le habló a Carmen con palabras encendidas.

Como toda respuesta, su amiga chasqueó la lengua, su típico gesto de desdén, el punto final cuando una conversación la excedía.

Una campanita sonó desde la habitación y Carmen se levantó de un salto. Virginia la siguió. En la pantalla de la computadora, al lado de la cama, estaba el hijo, la saludaba con la mano y le preguntaba si lo había llamado más temprano. Detrás del hijo corrían dos nenas. Saluden a la abuela, decía él, pero ellas hablaban otro idioma, y al moverse dejaban una estela de fantasmas.

—Te estoy viendo –dijo Carmen, pero no le hablaba a su hijo sino a Virginia–. Quedate afuera.

Virginia se fue, dejó la puerta entreabierta y escuchó el grito de Carmen ordenándole que la cerrara.

Mientras, comió restos del pan de la mesita, recorrió canales, nada había cambiado: la devastación empeoraba minuto a minuto, las consecuencias se conocían en números y réplicas de distinta intensidad.

Al cabo de media hora o más, cuando Carmen salió del cuarto, Virginia le dijo que se iba.

—No, te pido que no te vayas –Carmen se sentó medio de costado como si no tuviera movilidad en una de las piernas.

—¿Estás sintiendo algo? –preguntó Virginia.

—Puede ser, puede ser, pero las tenía cruzadas ahí en la sillita, así que no sé –dijo y se tocó la cadera.

—¿Y allá cómo están las cosas?

—Él cuenta siempre lo mismo.

—¿Las nenas te hablaron?

—Sí, pero él no tradujo.

—¿Querés que prepare algo para almorzar?

—Si me hicieras el favor –dijo Carmen.

En la cocina, Virginia abrió las alacenas y la heladera, miró, tocó paquetes, volvió a cerrar las puertas y quedó de pie recostada en la mesada. Carmen la veía desde el living.

—Estoy pensando –dijo Virginia, anticipándose a la pregunta de qué iba a cocinar que, de todos modos, llegó.

Sin decirle nada, sacó de aquí y allá algunas cosas y al rato se perfumó el aire con el vapor de dos ollas. Carmen apareció bajo el vano de la puerta; en el sonido de la televisión, de fondo, se mezclaban el inglés, el japonés y el castellano. Algunos gritos cada tanto, pero nada nuevo, solo repetición de los que ya habían escuchado. Llevó platos y cubiertos para comer frente a la pantalla. Con la vista clavada en una sola dirección, Virginia la escuchó:

—Si pudieras elegir, ¿preferirías una ola o un derrumbe?

—Qué difícil, Carmen, porque yo quiero irme tranquila, sin sobresaltos.

—Pero no tenés esa opción. Decidí.

Virginia pensó en esas noches cada vez más frecuentes en las que se iba a la cama con una sensación inexplicable como si una parte del cuerpo estuviera avisándole, de una manera discreta, que la falla sería inminente. En esas noches se dormía pensando que no despertaría. Al día siguiente recordaba el miedo y se preguntaba por qué no había llamado a Carmen, pero no tenía respuesta. No hay que molestar, se decía, eso es todo. Lo que es, es y lo que tiene que ser, será. Con esa frase, clausuraba el tema cuando llegaba a un número lógico que resultaba de hacer cuentas: ¿cuántos años más viviría?

—Si no hay opción, no sé –dijo Virginia.

—¿Mirá si empiezo a sentir que está cerca y que no es un temblor, que es el anuncio nomás de la hora?

—¿Preferirías saberlo por anticipado? –preguntó Virginia.

Carmen no contestó. En la pantalla un movimiento nuevo las puso en alerta. No fue un movimiento feroz, no arrasó lo poco que quedaba: vieron en directo cómo se agitaba el oleaje de las cosas perdidas para siempre.